Ils marchent le regard fier

Article de Claire Laloyaux (à lire ici dans son contexte original).

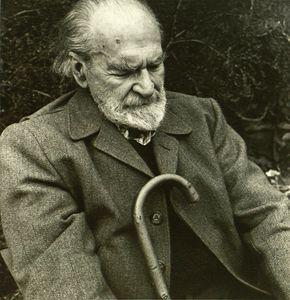

Photo : Basil Bunting par Jonathan Williams

C’est un bien beau récit que nous livre Marc Villemain avec Ils marchent le regard fier. S’affranchissant du goût de notre époque et de la tonalité cynique de son précédent livre, il cisèle un style qui est peu courant dans la littérature française contemporaine, c’est le moins que l’on puisse dire. Modelé dans la bouche d’un vieux gionien, « un peu limité avec [s]on langage », qui raconte le drame de sa vie et de ses proches, à un âge où tout aurait dû suivre son cours sans accroc, le style est fait d’une syntaxe trébuchante et grenue, se raccrochant à quelques îlots de certitude et de bonheur alors que le monde s’effiloche et creuse avec violence le fossé entre les générations. Plus ou moins proche de la nôtre, à ceci près que la « révolution », si souvent évoquée, y a ici encore un sens, l’époque est en effet celle d’un jeunisme insolent et belliqueux — nombreux sont les faits divers de personnes âgées passées à tabac par les plus jeunes. Le monde effrayant décrit par Villemain ressemble à une dystopie, à une version alternative et bien probable de notre société, laquelle délaisse ceux qui traînent derrière eux toute une culture et un parler local dont la grande ville ne se préoccupe plus. L’écriture mime alors le désarroi d’un petit groupe de vieux résistant vaillamment à l’irrespect et à l’effondrement d’un monde où les trois âges de l’homme savaient encore se côtoyer sans heurts. Le vieux qui raconte le drame d’une révolte brutalement arrêtée par une mort tragique s’essouffle à confronter la société dont sont exclus les plus faibles à un temps révolu qui émerveille par sa tendresse. Villemain dit avec beaucoup de pudeur l’attachement du vieux Donatien, le « Débris », à son épouse, Marie, au beau visage marqué par l’inquiétude de voir son fils, Julien, révolté contre ses pères :

C’est un bien beau récit que nous livre Marc Villemain avec Ils marchent le regard fier. S’affranchissant du goût de notre époque et de la tonalité cynique de son précédent livre, il cisèle un style qui est peu courant dans la littérature française contemporaine, c’est le moins que l’on puisse dire. Modelé dans la bouche d’un vieux gionien, « un peu limité avec [s]on langage », qui raconte le drame de sa vie et de ses proches, à un âge où tout aurait dû suivre son cours sans accroc, le style est fait d’une syntaxe trébuchante et grenue, se raccrochant à quelques îlots de certitude et de bonheur alors que le monde s’effiloche et creuse avec violence le fossé entre les générations. Plus ou moins proche de la nôtre, à ceci près que la « révolution », si souvent évoquée, y a ici encore un sens, l’époque est en effet celle d’un jeunisme insolent et belliqueux — nombreux sont les faits divers de personnes âgées passées à tabac par les plus jeunes. Le monde effrayant décrit par Villemain ressemble à une dystopie, à une version alternative et bien probable de notre société, laquelle délaisse ceux qui traînent derrière eux toute une culture et un parler local dont la grande ville ne se préoccupe plus. L’écriture mime alors le désarroi d’un petit groupe de vieux résistant vaillamment à l’irrespect et à l’effondrement d’un monde où les trois âges de l’homme savaient encore se côtoyer sans heurts. Le vieux qui raconte le drame d’une révolte brutalement arrêtée par une mort tragique s’essouffle à confronter la société dont sont exclus les plus faibles à un temps révolu qui émerveille par sa tendresse. Villemain dit avec beaucoup de pudeur l’attachement du vieux Donatien, le « Débris », à son épouse, Marie, au beau visage marqué par l’inquiétude de voir son fils, Julien, révolté contre ses pères :

Elle avait ce visage vous savez, ce visage auquel rien ne se refuse tant le moindre courant d’air y pourrait laisser sa trace. Sec, laineux, la peau comme de la paille, toute en sucre glace. Apeurée, une sirène qu’on aurait retenue de force au bord de l’eau. Avec des petits gestes d’écureuil, précis, vifs, mais une langueur dans la voix, une lassitude, comme une brisure ou un éreintement. Avec Donatien, ils se sont toujours aimés de leur plus bel amour, celui de l’ancien temps. Du genre qui ne se sent pas obligé à d’autre preuve que de savoir l’autre en vie et jamais trop loin. Chez eux, c’est vraiment le coeur qui est touché. Mais Julien avait glissé là-dedans un grain de sable.

« La pauvrette, une feuille d’automne, toute légère, toute mignonne qu’elle était, telle que je l’ai toujours connue, avec ses grands yeux tristes et marron, une vraie libellule, cette angoisse dans le visage », la Marie, la plus belle femme du village et peut-être du tout Paris lorsqu’elle sort, toute pimpante, avec Donatien pour aller voir une pièce comme un couple de jeunes mariés, la Marie est celle qui porte à bout de bras les hommes de sa vie, ceux qui ne savent plus trop comment croire à la filiation, ceux qui organisent une révolte mais ont perdu l’espoir. Dans la manifestation qui rassemblera près de quatre millions de vieux et de vieilles, elle ne sait peut-être pas suivre du même pas son fougueux Donatien qu’elle prend encore par la main mais elle est, je crois, le discret soutien dont ont besoin ces meneurs, le sourire qui sait se faire présent sans être trop maternant, trop intrusif : « Plus présente et plus discrète, tout en même temps, il n’y a qu’une femme pour savoir faire ça. » Magnifique est ce passage dans lequel le vieux oppose les bruits de la campagne, où l’oreille s’exerce à en distinguer toutes les nuances, au brouhaha de la capitale qui n’offre qu’un confus bruit de fond. Inévitablement, c’est à Marie que le vieux revient, lui-même sans doute secrètement attaché à elle : dans ses belles rides se lisent aussi la lente coulée du temps, sa tessiture faite de marbrures, l’exact opposé donc du polissage contemporain :

Tandis que moi, fin de soirée, mes habitudes étaient comme qui dirait plus simples. Je montais la prune finale dans ma garçonnière, je m’installais une chaise, et là, tout confort devant la fenêtre accoudé, je grillais des sèches en volutant mes fumées sous le réverbère. Regarder et entendre. Juste ça. [...] Dans une grande ville comme celle-là, si on pouvait couper des tranches dans toute cette cacophonie, ce n’est pas Dieu possible le nombre de sons qu’on pourrait déterrer. Il n’y a pas que les moteurs, ça tout le monde les entend, et que trop, mais tout ce qui est derrière. Tout ce que ça cache comme bruits de pas, murmures, accents, vibrations et ronflements, des bruits qui claquent et des bruits mats, tout en même temps, tout mélangé. Chez moi, dans ma campagne, pas un bruit qui ne soit isolé. On sait que le voisin est rentré parce que son portail grince comme ça et pas autrement. Ou que la mésange dans l’arbre en face a donné naissance parce qu’à ce moment-là, à part les rayons du soleil, c’est la seule chanson qui nous revienne. Ou que le maire a encore trop picolé parce qu’on l’entend tonner du bout de la rue contre son rival. A la capitale, rien de tout ça. Tout se confond, pas un son pour recouvrir l’autre. [...] Et puis je pensais à Marie. Je me disais qu’une des plus belles choses que cette Terre ait jamais données, c’étaient bien ses rides, à Marie. Et par-devers moi que si les jeunes chiméraient une vieillesse sans rides, alors, vraiment, ils n’avaient pas idée d’à côté de quoi ils passeraient.

L’histoire que nous conte Marc Villemain est bien celle d’un ratage, d’une chute, d’une cassure irrémédiable dans la patine du temps, aux conséquences tragiques pour chaque personnage, jeune ou vieux : aucun ne se remettra d’un grondement qui brisa les assises d’un peuple. Par un effet de circularité, la dernière page du livre, émouvante de densité, admirable par son refus de peindre la douleur ailleurs que sur les visages, brise net le temps, le fige dans le tableau d’un cri muet, à la manière de ces peintures de barricades qu’on croirait d’un temps bien enterré, et nous ramène aux toutes premières pages du livre. Là où le vieux commençait à débiter sa fable tragique, non plus comme un avertissement — car l’après de la révolution avortée est déjà là —, mais dans une lourde mélancolie pleine de regrets, on rencontrait le vieux Donatien sur son banc, recroquevillé sur son passé, photographiant tous les jours « les campanules, les jonquilles, les hortensias, toutes ces foutues générations de pigeons, de moineaux et de passereaux. » La nature seule ne bougera plus, rebourgeonnera comme elle a toujours su le faire tandis que les hommes, eux, courront vers la vitesse et les ruptures successives avec ce sol qu’ils ne veulent plus sentir : « Moi pas le genre à enjamber, faut que j’éprouve la terre sous mes souliers. Que ça soit le désert ou le bourbier, ce qu’il me faut c’est de savoir où se posent mes pieds pour aller où » marmonne l’ami d’enfance de Donatien. De Donatien d’ailleurs on garde l’image d’un étonnement puis d’un effondrement. Le garçon qui lui ramasse sa canne jette un dernier pont entre les bientôt morts et les bien trop vivants. Donatien « qui plonge ses yeux dans ses yeux à lui, dans ceux du petit » y voit peut-être une dernière entente possible ou la confirmation d’une désillusion. Le très sensible livre de Marc Villemain porte la trace de cette nostalgie : au souhait d’une paix des esprits après la débâcle répond l’à-quoi-bon d’une vie à poursuivre dans un présent déjà étranger aux vaincus de la grande et de la petite histoire.

De cannes et d'épées

De cannes et d'épées

Le vieux ne parle plus ou alors seulement parfois du bout des yeux. Comme fossile sur son banc, il se souvient d'avant, se bat avec l'antan, miné par la blessure. Ses joues sont blanches et douces et sur sa peau de talc on voudrait poser main. Le soulager un peu de sa douleur vivace, de la peine qui lacère, met le coeur en lambeaux, qui a pris pour visage celui de son enfant, Julien.Donatien, "comme raidi sur son banc, retiré de tout, lançant aux bestioles du canal ou de la contre-allée des bouts de miche du matin..." Pourquoi en es-tu là, dans le jour immobile, le regard tendu vers on ne sait trop quoi ? Qu'en est-il aujourd'hui de la révolte ancienne qui grondait dans ton ventre, qui te fit te dresser, aller jusqu'à Paris, gentiment comploter, pour donner lettres d'or au mot de "dignité" ?Donatien, "Le débris", il ne te reste plus que des miettes de vie.

Un beau jour, comme un guide tu embarques tes amis et ta femme, Marie, vers la révolution. Lassés, ratatinés, vos espoirs calcinés par l'arrogante jeunesse qui veut vous oublier, vous pousse vers le cercueil, vous regarde de son oeil, sec et indifférent. Stop à l'humiliation. Tu retrouves ton haleine, tu fais vibrer les autres, et te poses devant eux, "remonté comme un intellectuel."

"Un tribun derrière le taiseux." On ne peut plus t'arrêter. Et tes amis te suivent. Vous gagnerez bataille, vous allez leur montrer que le bois sec et vieux peut se faire cinglant et remettre à leur place les têtes de bois vert.

Le narrateur, ton ami d'enfance, lié à toi croix de bois croix de fer, "deux hommes qui n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre", parrain de ton Julien, raconte avec une tendresse vigoureuse comment lentement mais sûrement la graine de révolte est devenue gangrène jusque dans vos vieux os :

" Mais ce qui a fait déborder le vase, pour Donatien (...), c'est cette affaire d'hôpital. Plus de place plus de lit qu'ils ont dit, plus d'urgence vu que la vieille casserait sa pipe d'un moment l'autre. Aussi, tout bête, suffisait d'y penser : ils l'ont foutue dehors. Sur le bas-côté direct, en plein coeur de ville ! Une pauvre couverture jetée sur la couche à roulettes. Ni préavis ni couronne. "

En face de vous défilent, avec bruit et fureur, les jeunes. Et en première ligne :

" Des mères. Que ça. Des jeunes mères portant leurs bambins sur le devant, à même le ventre, en bandoulière dans des sortes de besaces. Qu'on aurait dit des kangourous. Elles avaient beau crier à tue-tête et nous autres pousser l'oreille, la seule chose qui nous parvenait, c'était les mioches qui chiardaient et ne comprenaient fichtre rien à ce qu'ils faisaient là, sous le cagnard, avec leurs mères s'époumonant dans des rangées d'oignons. Les deux cortèges s'ébrouaient dans une lenteur de grosse limace, un mille-pattes quoi, en tous cas il y avait de l'hésitation de part et d'autre."

Et puis il y a Julien, ton petit, qui a choisi son camp. Julien est avec eux. Julien n'est pas un vieux. Bien sûr en tant d'années, vous eûtes des orages, des différends qui viennent de la différence d'âge. Mais aujourd'hui, trois avril, c'est "un jour de bien beau temps" et tu le retrouves, alors que la situation se désagrège, face à toi, au détour des venelles parisiennes. Il te regarde "avec un sourire de fils" malgré les mauvaises lunes d'avant et vos deux combats d'aujourd'hui.

Oui, c'est un jour de printemps frais et beau. Et puis soudain, le drame...Lire l'article dans son contexte original, sur le site de L'Anagnoste

Mon nouveau roman, Ils marchent le regard fier, publié aux Editions du Sonneur, s'est donc installé hier chez les libraires.

Ω

Que les admirateurs de Barbara s'épargnent toute émotion superflue : si l'artiste m'en a assurément soufflé le titre, le livre n'a rien à voir avec elle (ce qui ne doit les empêcher de le lire, mais cela va sans dire.)

En fait, c'est un livre un peu mélancolique, finalement assez intimiste, où se déploient quelques questions très immémoriales - les affres du vieillissement, le sentiment de génération et ses conflits, la ville et les champs, les tentations du moderne, la révolution, l'individu dans la foule, l'amour, la solitude, la mort : tous les ingrédients d'un beau succès davincicodesque, comme on peut voir.

Présentation, extraits et

commande en ligne : c'est ici.

Premiers échos :

- Un article superbe de l'écrivain Lionel-Edouard Martin.

- Une recension originale de Céline Righi sur le blog de l'Anagnoste.

Rejoignez la page Facebook dédiée au roman

Illustration : Francesco Pittau

Illustration : Francesco Pittau

Je suis si peu et si mauvais lecteur de poésie que j'en viens souvent à douter de ce que j'éprouve en en lisant - et pourtant j'en lis, et n'aime rien tant, un peu scolairement sans doute, qu'ouvrir au hasard des oeuvres de Baudelaire, Rimbaud ou Musset. A bien des égards, lorsque je lis de la poésie, je suis victime de ma pensée, de ma pensée raisonnante : "qu'est-ce que ça veut dire ?" Exactement le genre de question à ne pas se poser, je le sais bien, et c'est même une des premières choses que l'on transmet aux enfants confrontés à un poème ; en même temps, j'ai du mal à adhérer complètement au discours inverse, lequel invite donc à lâcher prise, à se laisser emporter par le flot des images et des sons, comme si lire de la poésie nous astreignait à abdiquer notre raison. Aussi évolué-je dans cet entre-deux dont je perçois toute la fragilité et le déséquilibre, et qui me conduit donc à lire d'abord en ressentant, puis à relire immédiatement en raisonnant.

Et je dois bien dire que ce joli recueil d'Anna de Sandre ne m'aura guère aidé à résoudre ce conflit... Car il y a dans sa manière d'écrire ce qui ressemble parfois, non tant à des poèmes, qu'à des sortes de vignettes, vignettes de petits mondes clos et condensés, quelque chose qui a trait à une sensation immédiate, imposante, presque souveraine, mais qui n'est pas non plus exempte de considérations plus fermes, plus affirmées, moins spontanément acquises, justement, à la sensation. C'est là tout le bénéfice d'une poésie qui ne cherche pas à se faire l'écho d'une introuvable intériorité, sensible qu'elle est au contraire à ce qui vient frapper du dehors - un objet quotidien ou dérisoire, un animal, un geste ou un mouvement du corps, tout ce qui fait l'ordinaire du regard. Anna de Sandre a une façon, sinon d'écrire, du moins de ressentir, qui, mieux que faire alterner douceur et colère, semble les joindre plutôt, les faire concomittantes ; comme si l'une ne pouvait aller sans l'autre, comme si douceur et rage ne pouvaient finalement que s'attiser, se nourrir mutuellement dans un lointain écho. Qu'il ne soit pas de ressentis ou de sentiments parfaitement purs, c'est là chose entendue ; le beau, auquel Anna de Sandre accède, est de savoir, non seulement le dire, mais le faire dire à l'ordre des mots.

J'ouvre une page au hasard :

Les poings serrés sur

une serpillère espagnole

tu nettoieras

la saleté des jours.

Ou ici :

Puis fatigués et vides d'avoir arpenté

ce lopin qui au premier abord

ne nous servait à rien

nous nous affalerons au pied d'arbres creux

et passerons pour des sages assis

alors que nous aurons claqué

le montant du silence

c'est dans cette posture

que nous accueillerons les nouveaux venus

caillasses imbéciles comme nos exploits

et qu'avec leur aval et le bras tendu

nous entrerons dans la légende.

C'est, dans ma perception du moins, un authentique talent que de savoir, l'air de rien, dans une forme délibérément très brève, donc factuellement assez légère, renvoyer à autant de gravité. Car le caractère très vif de son trait ne dissimule jamais rien de ce qui, en sous-main, semble constamment travaillé par le drame ou l'instinct du drame.

Ce qui est également assez fascinant dans la poésie d'Anna de Sandre, c'est la difficulté que l'on pourrait avoir, si l'on en ignorait tout, et à quelques vocables ou références près, à la situer dans un temps. De la même manière qu'elle ne peut témoigner de sentiments autres que mêlés, son lexique, ses images et son phrasé font coïncider un parler par moments presque paysan, tirant vers l'argotique à d'autres, mais travaillé par l'éclat tranchant d'une certaine modernité. L'intuition originelle nous renvoie souvent à la terre, mais, au fond, davantage à ses atmosphères qu'à ses parlers ; elle nous renvoie à un temps de labeur domestique, de travail manuel, de nature brute, mais il y a toujours, dans le ton, dans ce quelque chose de viril où elle maintient l'affectation en tenaille, une sérénité de regard et de trait qui arrachent sa poésie à toute tentation de la nostalgie ou du lamento. Où l'on retrouve cette sensation permanente de douceur et de rage.

Après sa mort

on sort

des jupes fanées

de la grand-mère

quelques pièces d'or

il a fallu découdre l'aumônière

de percale tachée

de la sueur de ses doigts

et dans laquelle elles pesaient le poids

d'un lapereau stupide étranglé

devant la porte ouverte d'un clapier

De cet enchâssement finalement assez intempestif provient sans doute cette impression de (relative) atemporalité - même si, bien sûr, on pourra juger le procédé assez moderne, au sens où il déjoue la tentation de la pureté, où il se plaît à la mosaïque. Ce qui achève de donner à ce recueil une grâce très tenue, une espèce de dignité étrange où la vigueur, et parfois la rugosité du trait, font d'autant plus impression qu'on y perçoit quelque chose de profondément authentique, et d'étonnamment doux.

Anna de Sandre, Un régal d'herbes mouillées

Editions Les Carnets du Dessert de Lune

Site personnel d'Anna de Sandre

Les éditions de La Table Ronde poursuivent donc leur inlassable travail de réédition des oeuvres de Frédéric Berthet, avec, ce mois-ci, la sortie de deux petits ouvrages parus chez Gallimard en 1993, Felicidad, qui s'apparente à un recueil de nouvelles, et Paris-Berry, plus imparfait, mais dans un genre un peu moins identifiable.

Dans les deux cas : cette même manière de tourner sans fin autour de soi, de replacer la solitude de l'écrivain au coeur d'une sensation mêlée d'orgueil et de résignation lucide, de souffrir en souriant devant l'épreuve de l'écriture ; de ne pas vraiment savoir, finalement, quoi faire de la vie. Un père, la nouvelle qui ouvre le recueil Felicidad, montre bien ce qu'il y a d'irrésistiblement fuyant et incommunicable dans une vie qui ne nous laisse jamais seul mais qui, lorsqu'enfin on l'est, nous rend insupportables à nous-mêmes. D'ailleurs, connaît-il vraiment son père, ce personnage qui croit le voir passer à l'arrière d'un taxi et se met en tête de le suivre - pour mieux le perdre, bien sûr. Comme toujours, Frédéric Berthet ne donne pas tant l'impression de vivre que d'être vécu ; il ressemble par bien des traits à cette feuille que le vent emporte au gré de ses caprices, l'emmenant ici ou là, l'endroit où elle tombe, parc somptueux ou caniveau de basse maison, n'ayant au fond guère d'importance. Car chez Berthet, les choses échappent. A tout. La volonté est une chimère, au mieux, au pire le fantasme moral d'une société qui se considère elle-même comme un corps en souffrance. Berthet ne s'alarme de rien, tout lui semble plausible : être là, déjà, voilà qui suffit bien à notre étonnement. Alors autant s'en amuser. C'est son côté fitzgeraldien, cette espèce de regard qui passe par-dessus les choses sans s'y arrêter vraiment, ou plutôt en ne s'arrêtant qu'à ses plus infimes, ses plus imprévisibles détails. C'est ce mélange d'indifférence et de curiosité générale, d'insouciance et de névrose, de légèreté d'apparât et de gravité intérieure, qui renvoie de Berthet, comme de Fitzgerald d'ailleurs, cette impression très étrange qu'ils sont à la fois des produits de leur temps et des êtres à ce point inactuels qu'ils en deviennent atemporels. On retrouve cela aussi, avec le même instinct drolatique du dépressif, chez Jack-Alain Léger, par exemple, qui n'est pas le moins bon pour tirer la langue au néant et glisser des peaux de bananes sous le rouleau-compresseur de la vie. Ou, pour évoquer un écrivain dont j'ai eu récemment la chance de pouvoir éditer le premier roman, François Blistène, qui d'ailleurs a l'âge qu'aurait eu aujourd'hui Frédéric Berthet, et dont la causticité badine et l'apparente légèreté devant les lubies du temps désignent comme un de ses dignes héritiers.

Je ne suis pas sûr, comme Philippe Sollers l'avançait en son temps, que Berthet fut le plus doué de sa génération. Mais je crois qu'en effet il eût pu en être une incarnation fidèle et originale, typique et décalée ; car talentueux, bien sûr (trop peut-être, car sans cela, allez savoir s'il n'eût pas trouvé l'énergie, la constance d'écrire ce gros roman qui ne verra jamais le jour) ; car attentif aux sensations premières, aux images du monde et aux forces intestines qui traversent l'individu ; car ne vivant, au fond, que dans le plaisir anticipé de transformer l'existence en mots ; et puis, tellement apte au plaisir, mais si sourdement habité par ce que, faut d'expression plus appropriée, je décrirai comme un instinct tragique. D'où cet humour permanent sur lui-même, ces mécanismes d'autodérision autour desquels chaque phrase ou presque est bâtie, et ce sourire un peu jaune que l'on ne peut s'empêcher d'afficher en le lisant.

Ceux qui se piquent d'écriture apprécieront cette autre nouvelle, L'écrivain, assez essentielle je crois tant elle lui ressemble, et dans laquelle on vérifie que tout ce qui donne de l'énergie à l'écrivain est aussi, précisément, ce qui le détourne d'écrire : c'est, je crois, une assez juste définition du caractère contemplatif. On s'invente des raisons, des châteaux en Espagne, des motifs de s'exiler, à la campagne ou ailleurs, n'importe où tant que ce n'est pas ici, et on s'aperçoit que là-bas est un autre chez-soi, et, donc, que cela ne convient toujours pas. Il n'arrive jamais rien, dans la vie de l'écrivain, voilà ce que semble regretter le narrateur, pourtant plus désireux que jamais, et ce désir est impérieux, d'enfin trouver le luxe et le calme qui lui permettront d'écrire. Mais c'est aussi à ces paradoxes-là que s'adosse le quotidien de l'écrivain, sur eux qu'il érige les remparts de son univers.

NB 1. A noter aussi, la publication d'une nouvelle inédite de Frédéric Berthet, Ce qu'ils appelaient désespoir, dans le numéro 121 de la revue L'Infini.

NB 2. Pour ceux que cela intéresserait, je m'étais déjà penché sur deux de ses ouvrages. Ainsi peut-on lire, sur L'Anagnoste, ce que je disais de sa Correspondance et sur Simple journée d'été.

NB 3. On trouvera enfin ici même, sur ce blog, le bref souvenir d'une soirée organisée le 21 janvier 2011 en hommage à Frédéric Berthet.

Soirée d'hommage à Frédéric Berthet, galerie Zürcher, Paris, 21 janvier 2011

Soirée d'hommage à Frédéric Berthet, galerie Zürcher, Paris, 21 janvier 2011

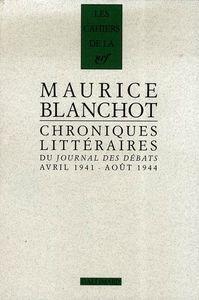

Si j'avais eu un doute encore quant au bien-fondé de ma résolution de mettre un terme à mon activité de critique, la lecture des Chroniques littéraires que Maurice Blanchot donna au Journal des Débats entre avril 1941 et août 1944 me l'aura donc totalement ôté - et après tout, peut-être ne l'ai-je lu que pour y trouver cette confirmation, je ne sais. Dans le contexte d'un domaine critique devenu assez fuyant (contrecoup sans doute assez mécanique de l'individualisation enthousiaste des subjectivités et de l'effet de dissémination qu'Internet charrie), et d'ailleurs à ce point fuyant qu'il ne trouve parfois plus pour se justifier dans son être et ses prérogatives que le seul critère de la prescriptibilité, l'exercice aura donc fini par venir à bout de mon désir initial de mieux comprendre mes propres lectures en écrivant à leur propos. Au fil du temps, j'ai fini par m'apercevoir que je finissais toujours par tirer mes critiques vers là où je ne voulais pas forcément qu'elles aillent, c'est-à-dire vers moi-même ; je finissais, pour le dire d'un mot, par tourner en rond : quel que soit le livre dont j'entreprenais la critique, le résultat ne faisait plus que me refléter, alors que je ne désirais rien tant que sortir de moi pour mieux entrer dans les mots des autres. Je me satisfais donc dorénavant de quelques recensions qui n'ont d'autre motif, en plus que de donner un éventuel et très modeste écho à tel ou tel ouvrage, que celui de conserver une trace de ce qui a pu m'intéresser ou me toucher.

C'est en quoi aussi ce recueil est venu me conforter. Par sa quasi-nature de miscellanées, il est naturellement très difficile d'en parler ; aussi, il ne s'agit pas tant de chercher une quelconque cohérence dans le jugement que Blanchot porte sur ses lectures que dans la méthode, presque la déontologie, qu'il se donne afin d'en rendre compte. Et c'est là qu'il devient exemplaire (spécialement quand on sait que ces chroniques furent écrites à un rythme hebdomadaire.) Ce qui me marque surtout, c'est cette manière qu'il a, sans jamais y déroger, d'entrer dans les raisons, fussent-elles voilées, de l'ouvrage dont il fait la critique. Chaque article de Blanchot, finalement, vient témoigner de sa considération, non seulement pour tout écrivain, mais pour toute personne qui aurait fait de l'écriture le motif dominant de son existence. A cette aune, et à une exception particulière près, je pense à François Mauriac, il fait montre d'une délicatesse d'âme que l'on aimerait retrouver plus souvent aujourd'hui, tant un vaste pan de la critique, officielle ou pas, nous semble parfois surtout désireuse de se distinguer - quelles que soient ses armes : l'abattage ou le jeu de massacre, le panégyrique ou la flatterie (maintes exceptions, bien sûr, mais le mouvement général seul ici m'intéresse.) Et si Blanchot écrit avec la même précision, la même exigence selon qu'il entreprend la lecture d'un classique, d'un contemporain fameux ou d'un illustre inconnu, c'est bien parce qu'il juge que tout acte d'écriture mérite qu'on l'appréhende avec la plus grande prudence et la plus grande sympathie. En cela aussi, Blanchot est un immense lecteur, qui voit toujours quelque chose à sauver dans une oeuvre inaboutie : il sait la sensation de désillusion qu'éprouve tout auteur à l'endroit de ses propres mots ; il sait combien est illusoire la croyance qui consiste à transcrire en parole ce qui nous meut ; il sait qu'écrire, c'est toujours, aussi, un peu, échouer à écrire, à tout le moins éprouver la frustration, la colère d'un certain échec. Ce faisant, Blanchot ne cherche pas à entrer dans les bonnes grâces de l'auteur, cela va sans dire, mais bien à exercer son esprit d'analyse envers lui-même, comme s'il interrogeait en permanence les motifs et les mobiles de son propre travail critique. Voici ce qu'il écrit le 6 janvier 1944: "Autrefois, pendant les fêtes populaires, il arrivait qu'on sacrifiât en effigie les rois ou les chefs pour racheter, par un sacrifice au moins idéal (quelque fois sanglant), l'abus que représente toute la souveraineté. Le critique habituel est un souverain qui échappe à l'immolation, prétend exercer l'autorité sans l'expier et se veut maître d'un royaume dont il dispose sans risque. Aussi n'y a-t-il guère de souverain plus misérable et, pour n'avoir pas refusé d'être quelque chose, plus près de n'être rien." Je ne vois pas que l'assertion ait rien perdu de sa justesse.

Toute personne qui se pique de littérature s'intéressera à ces chroniques. Leur lecture est parfois éreintante, c'est vrai, mais toujours revigorante, pour peu que la chose soit possible. En lire deux ou trois chaque jour, c'est assurément se ménager un moment de belle pénétration littéraire : il ne s'agit pas, je le répète, d'adhérer à tout, mais d'entrer nous-mêmes dans les raisons du critique, dans l'univers intérieur qui s'étaie et se déploie au fil des lignes, et de suivre au plus près son impeccable ambition. On en sort avec un sentiment d'admiration pour cet esprit tellement érudit mais si curieux de tout, et pour la constance de l'hommage que, finalement, il n'a de cesse de rendre à cette grande affaire qu'est la littérature - et d'autant plus grande qu'elle est, le plus souvent, vouée à l'échec ou à l'oubli.

Maurice Blanchot - Chroniques littéraires du Journal des Débats (avril 1941 - août 1944)

Editions Gallimard

Pour ceux de mes lecteurs qui en éprouveraient la curiosité,

la quasi-totalité de mes propres recensions littéraires figure sur le site de L'Anagnoste.

Texte rédigé dans le cadre de l'opération A vous de lire (édition 2011), consacrée au thème de la Correspondance.

Texte rédigé dans le cadre de l'opération A vous de lire (édition 2011), consacrée au thème de la Correspondance.

Lettre à ma mer

A Lionel-Edouard Martin

Tu ne t’en souviens pas, tu avais sur tes bords bien trop à faire déjà : trop de fruits à materner, trop de rouleaux à étendre jusqu’à l’étale, trop de trompettes, tritons et autres buccins à surveiller, taquineurs de modernes Néréides et autres nymphes qui, les beaux jours venus, courent d’un rire unanime s’ébrouer dans ta fraîche naïade. Tu ne te souviens pas de mes cercueils de sable, de mes peurs engluées au genou, de mes pieds écorchés à l’écorce de tes roches ou à l’entaille de tes moules, des larmes sèches sur ma chair à méduses, des radeaux que j’improvisais dans le carton du caprice des dieux ou des boîtes à lait, de mes paniers de vase où s’étranglaient tes crevettes, tes bigorneaux, tes palourdes, mes premiers animaux. Tu ne te souviens pas de tes soles qui sanctifiaient mes vendredis. Tu ne t’es sans doute pas même aperçue de l’ombrageux baiser que je reçus à l’abri de tes volets buissonneux. Ni de mes langueurs, à ton ponant, lorsqu’au jour mort enfin tu te décidais à coucher le soleil dans ton lit. Pas plus que tu ne sais le nom de ces hommes de l’aube qui s’en vont mariner dans ton orbe à s’en faire craquer le cœur, et la désespérante énergie où ils sont tenus d’endeuiller l’abysse : ils rentreront leurs crevasses au port et s’en iront apaiser le sel de leur colère auprès de quelques chimères infidèles, rêvant d’arracher à Poséidon son empire ; au cireux silence de leur fatigue seul répond le piaffement de la chair qui s’obstine et barbote, les branchies asphyxiées, l’écaille violette et sautillante sur la maille des grands filets ou le caoutchouc des bottes posées là. Tu n’as pas idée, Mer, de l’aigreur de tes bouchots, où l’air vient recharger sa puanteur douce et mélancolique. Tu n’as pas idée de ce que tu fais aux hommes parce que tu n’as d’égards que pour toi-même : tu te crois souveraine. Si j’osais. Si j’osais, Mer, je te dirais que n’est pas aimée celle qui force à l’amour. Que le cœur des hommes est comme la rose des vents, qu’il n’est de directions qu’ils ne sauraient prendre. Tu te crois galonnée des millénaires, eh, quoi ! nous sommes, nous autres, capitaines, amiraux ou simples matelots, d’une épopée autrement vaillante. Je te dirais que ton empire t’a été donné quand il nous faut, à nous, en faire conquête : tu n’es qu’une fille à Papa.

Suis-je à te contempler sur tes flancs ? N’est-ce pas toi, plutôt, qui frémis de me prendre et geins de ne le pouvoir ? Car fier-à-bras avec ça, qui fait donner la houle et la contre-houle, et fend la vase à coups de lames comme on le ferait d’un brouillard au couteau ! Tu bombes le torse comme une petite jeune, bouffie d’orgueil et griffes dehors : déluge de pacotille – pauvre gadoue. Oui, Mer, c’est moi, là, qui te contemple : on contemple ce que l’on domine, ce à quoi on peut toujours dire non. À quand, Mer, remonte notre dernier colloque ? À quelle enfance ? Mais peut-être n’avons-nous jamais cessé, toi, moi, de nous épier, d’épier nos valves respectives, toi et ton clapot mécanique, toi contre le clapet des hommes que tu n’auras donc pas le pouvoir de fermer et qui continuera de te dire, qualifier, nommer – par notre indifférence, te faisant plus indistincte. Tu n’es qu’une vaste baignoire où trempent nos orteils joueurs et nos pieds las de tant d’arpent ; un pauvre baquet d’eaux mortes où s’asperge le vivant.

Ma vie est ce modeste rafiot que tu soulèves et chavires aux orages de tes hystéries. Mais, vois-tu, là est ma force à moi : je sais me glisser dans ton sillage et le lit du vent, je sais manœuvrer les rames qui te prendront à contresens et crocheter l’ancre et choisir de guerroyer ou de virer de bord – ce qui est toujours décider. Tu fus belle autrefois, lorsqu’en toi je jetais mes bouées et lançais mes filets, lorsque tu permettais que je m’endorme au sable de tes flancs, à mes oreilles susurrant tes comptines et déposant sur mes blondes tempes tes baisers salés, ta caressante écume. Tu fus belle, oui, Mer, quand je pouvais jouer encore de tes nœuds sans crainte de me voir entraîné dans tes chevelures : en toi encore j’avais pied. Maintenant, de toi je ne vois plus que les rides – et de tes soubresauts je n’infère plus que folie. À tes abords je me sentais pirate : il fallut bien me saborder, et c’est à d’autres abordages que je me consacre désormais, auxquels tu n’entends rien.

Console-toi, pourtant. Il y a, là-bas, dans ces parages où tu endors ton indolence et viens chaque soir te reclure sur tes ombrages, un petit village où l’on songe à toi comme à une vieille femme que l’on aima jadis, une vieille à peau grise et lèvres humides que, par tradition sans doute, l’on persiste à choyer, à servir, et où l’on continue, nous autres, à s’endormir contre toi, tout contre.

¿

Visiter ici le site de l'opération A vous de Lire !

Jean-Claude Lalumière et moi n'avons pas tout à fait les mêmes petits vieux. Phrase d'introduction un peu sybilline, penserez-vous, et pour cause, puisque j'adresse là un simple clin d'oeil au roman que je publie moi-même en mars prochain, et dans lequel il est aussi question (est-ce un symptôme ?) de petits vieux. Toutefois je ne suis pas là pour parler de moi, mais bien de ce troisième roman de Lalumière qui, comme on le sait maintenant et plus encore depuis le succès du Front Russe, n'en est pas une, suivant cette bonne blague parfaitement indémodable. Jean-Claude étant un ami très proche, j'ai eu le loisir déjà de lui dire tout le bien que je pensais de cette très épique et folklorique Campagne de France : je vais enfin pouvoir entrer un peu dans le détail de cet enthousiasme...

Comme je n'aime pas raconter les histoires, et moins encore suppléer aux quatrièmes de couverture, il vous suffira de savoir qu'est ici retracé le périple d'une douzaine de personnes âgées, emmenées par deux jeunes gens très diplômés mais à l'avenir tout aussi incertain, qui se sont mis en tête de proposer des circuits culturels en bus à travers la France. La sorte d'agence qu'ils ont montée étant loin de pouvoir être considérée comme florissante, les deux compères sont bien obligés d'en rabattre, de mettre pas mal d'eau tiède dans leur nectar, de faire le deuil d'un tourisme culturel (antinomie ?) à peu près digne de ce nom et de sacrifier à l'écume télévisuelle des jours. "Le voyage avait pourtant bien commencé", comme il est écrit en ouverture du roman.

Ceux qui ont lu Le Front russe le constateront d'emblée avec moi : l'amateur (très) éclairé est devenu un authentique professionnel. La chose frappe dès les premières pages : le fil est tendu bien raide, la potacherie n'est plus seulement utilisée pour elle-même mais pour les besoins propres au récit, les transitions passent pour naturelles ; quant à l'écriture, elle a énormément gagné en maturité, ce qui, du coup, donne au propos une distance nouvelle, quelque chose qui pourrait nous faire dire que le romancier est devenu écrivain. Bref, on s'esclaffe moins mais on sourit davantage, et c'est très bien ainsi. Et si les années soixante-dix constituent toujours le paysage de prédilection de Jean-Claude Lalumière, paysage un peu kitsch, comme de bien entendu, à cheval entre l'instinct libertaire et la pécadille publicitaire (à la fin du livre, je me disais qu'il serait amusant d'illustrer le texte de quelques ritournelles de Michel Fugain), il en déborde parfois pour atteindre plus directement le contemporain. C'est toujours très amusant ("ne faites pas votre Bégaudeau", fait-il dire à un de ses personnages à propos d'une blague de salle des profs ; ou encore celui-là, déclarant à soixante-dix ans que "celui qui n'avait jamais conduit de Solex avait raté sa vie"), même si, bien sûr, cela fait courir à la tension drôlatique, qui comme toujours chez Lalumière est permanente, le risque de l'éphémère. Sur le fond pourtant, Jean-Claude n'a pas beaucoup changé : il demeure l'observateur espiègle, narquois, pince-sans-rire que l'on connaît. Ici, pourtant, il semble plus entier, plus complet, ne cherche pas à faire mouche à tous les coups, comme s'il assumait mieux sa part spécifiquement littéraire. En attestent certains traits plus retenus, certaines atmosphères plus étoffées, quelques digressions un peu nouvelles pour lui, plus tendres, plus posées : c'est moins immédiatement hilarant, mais on y gagne en acuité, en justesse, en empathie. Une écriture plus mûre, un propos plus serein, un humour plus diffus, une narration plus serrée : non content de confirmer que nous avons bien affaire à un maître du genre, ce nouveau roman réunit tous les ingrédients pour faire un très joli succès populaire.

Mais. L'ours en moi grogne un peu... Car ce que, à certains moments, j'avais pu trouver par trop léger, ou gratuit, dans Le Front russe, était aussi ce qui m'y attachait. Il y avait, dans la succession un peu loufoque de ces scénettes où le cocasse le disputait à l'aburde, quelque chose d'artisanal et de frais : ici, plus rien n'est maladroit. J'ai conscience, bien sûr, du caractère un poil paradoxal de cette réserve, mais c'est peut-être le revers de la médaille : ce petit objet, assez parfait dans son genre, qu'est La Campagne de France, nous étonne ou nous bouscule peut-être un peu moins, la provocation y étant moins drue, l'humour plus intégré - ce qui, je suis tout prêt à le parier, n'échappera pas à nos cinéastes. Mais l'on peut aussi faire fi de mes grognements et se laisser aller au plaisir de ce road-movie pas comme les autres, attendrissant, déluré, parodique autant que sociologique - et, après tout, ce que j'ai fait moi-même.

Lien : Jean-Claude Lalumière sur le site des éditions du Dilettante

En librairie le 2 janvier 2013

Paysages du Bourbonnais : vignobles de Saint-Pourçain

Paysages du Bourbonnais : vignobles de Saint-Pourçain

"Eh oui : nous sommes, aujourd'hui, au nombre des heureux de ce monde ; l'ami qui nous conduit est un des jeunes hommes les plus riches de Paris, et nous avons des pardessus épatants et des tas de trucs et d'accessoires de grand lusque, et mieux encore : en large et en long, toute la France." Voilà qui reflète bien l'état d'esprit de ces cinq amis traversant la France pour s'en aller rejoindre ce que l'un d'entre eux nomme son "Duché", périmètre bien français situé en plein coeur du Bourbonnais - dont est originaire, on le sait, Valery Larbaud ; le livre est d'ailleurs dédié à sa mère et "à notre Pays natal."

Hommage au Bourbonnais autant qu'éloge du voyage et conversation sur nos "provinces françaises", Allen est un petit bijou d'esprit, de vivacité, de profondeur dandyesque autant que de légèreté grand-bourgeoises. Champêtre et parisien, Larbaud livre en peu de pages (et commente remarquablement, en fin d'ouvrage) une sorte de condensé de l'esprit français, traversant l'histoire et la géographie comme autant d'expressions possibles de notre entendement et de nos moeurs.

Ces cinq-là conversent donc en voiture, cheveu au vent et verbe batailleur, se risquant à quelques pointes pour mieux ralentir et s'extasier devant l'antique beauté des choses, souriant d'eux-mêmes, de ce qu'il y a en eux de provincial lorsqu'ils sont à Paris et de parisien lorsqu'ils sont dans "les provinces". Il y a dans ce périple enchanteur quelque chose d'extraordinairement libre, et précurseur, peut-être, d'un certain esprit libertaire. L'on s'émeut du baiser qu'une jeune fille d'un quelconque pensionnat lance en catimini sur le passage de la voiture ("un de ces jeunes lis français, haut sur tige et bien blanc, avec un air un peu sainte Jeanne d'Arc, un peu sainte Nitouche"), et l'on se prend à rêver, en précurseurs du tag, de réveiller ces petite villes endormies : "et quand je suis dans une de ces villes, je me sens tout disposé à la taquiner, à lui faire des farces telles que : redorer les pointes des grilles de la sous-préfecture, mettre des poissons rouges dans les bassins des jardins publics, peindre sur les rideaux de fer des boutiques des emblèmes appropriés au commerce qu'on y fait ou des paysages ou des combinaisons et des rayurdes de couleurs vives ou tendres, pour que les rues des dimanches et des jours fériés soient moins tristes." Audacieux (qu'on en juge par les dialogues) et remarquablement composé, ce petit texte de Larbaud, mine de rien, manifeste de manière incroyablement érudite et vivante tout un pan de ce que l'on pourrait désigner comme un idéal civilisationnel. L'on y passe d'un entrain presque potache à une douce et tendre mélancolie, celle qui met dans la bouche de Valery Larbaud ce beau mot de retirance, lequel, mieux qu'une retraite, dit bien ce à quoi, de tous temps, aspire l'homme d'art et de pensée.

Allen, Valery Larbaud - Editions Sillage

Première édition : Gallimard, 1929

Job sur son fumier - Illustration de Gustave Doré

Job sur son fumier - Illustration de Gustave Doré

Contrairement à mes habitudes, je suis entré dans ce livre sans rien en souligner ni prendre la moindre note : sans doute parce que, d'instinct, j'avais senti que je ne saurais rien en dire de bien marquant. Je m'en mords donc les doigts, maintenant que je l'ai refermé, car alors j'aurais peut-être mieux su faire part de mon enthousiasme et en conseiller la lecture de quelques arguments bien nets. Bref.

Paru en 1930, soit deux ans plus tôt, ce texte, probablement l'un des plus importants dans l'oeuvre de Joseph Roth, n'aura toutefois jamais eu le succès universel que connut La marche de Radetzky. L'universalité, voilà bien pourtant ce dont peut se targuer cet authentique chef-d'oeuvre qu'est Job, le roman d'un homme simple. Explicitement inspiré par le personnage biblique, Joseph Roth adopte à son tour les contours du conte, pour ne pas dire de la parabole, et rapporte le destin d'un homme quelconque, religieux et miséreux ; le livre s'ouvre ainsi : "Il y a bien des années vivait à Zuchnow un homme nommé Mendel Singer. Il était pieux, craignant Dieu et ordinaire, un Juif comme on en voit tous les jours." (Pour mémoire, voici comment, dans la Bible, s'ouvre Le livre de Job : "Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit ; il craignait Dieu et se détournait du mal.") A travers Mendel Singer, ce n'est pourtant pas seulement la destinée errante du Juif que Joseph Roth prend pour sujet. Bien sûr, nombre des traits qui donnent au roman son incroyable palpitation trouvent écho dans sa vie, et plus encore dans le paysage culturel, mental, de cette époque, qui vit l'exil de nombreux Juifs de Russie ou d'Europe centrale vers les promesses du monde américain. Ce que Roth montre de la vie dans les shtetls, de l'organisation sociale, familiale, des conditions d'existence, de la foi et des rêves d'alors, tout cela est pain béni, si j'ose ainsi parler, pour qui voudrait en éprouver l'atmosphère. Roth est assez inclassable, son oeuvre a traversé bien des périodes, mais il est tout de même enfant, à sa manière, de ce que l'on appelait la Nouvelle Objectivité, et il doit bien en rester quelque chose dans cette manière assez formidable qu'il a de conférer aux faits une telle puissance d'évocation. Cela tient, probablement, à ce mystère persistant que l'on nomme le style ; lequel constitue ici, on l'a compris, une leçon tout bonnement splendide : il y a, dans la simplicité et la profondeur du trait, dans le bannissement de toute affectation, dans la sensation d'évidence à laquelle renvoie chaque mot, chaque idée ou pensée, dans cette façon assez physiologique de faire de chaque scène un pendant du réel, il y a, donc, dans cette économie de l'écriture, de quoi se figurer à quelle intimité, à quelle source atemporelle et singulière Joseph Roth est allé puiser pour écrire ce chant d'humanité.

Je n'ai jamais considéré qu'il était nécessaire aux grands livres d'être pourvoyeurs d'une morale ou dotés de caractères aimables ; pour tout dire, je suis même assez indifférent à cette question. Ici, il faut toutefois convenir que des principaux personnages (Mendel Singer, bien sûr, mais aussi sa femme et ses enfants, dont le fameux Menouchim) émanent une force de sentiment, une dignité profonde, je n'ose dire une humanité, à laquelle il est difficile de rester insensible. Et qui, donc, fait aussi la grâce de ce grand livre. Que l'on n'aille pas toutefois se figurer qu'il s'agirait là d'un texte à connotation mystique ou exégétique. C'est un authentique roman, et la fable ménage à sa manière un suspense digne, lui, du roman américain - et je mesure bien ce que cette assertion peut avoir d'étrange. Joseph Roth a réussi quelque chose qui pourrait bien passer pour une sorte d'idéal, parvenant à mêler le conte millénariste avec la grande tradition du roman russe et européen, à camper, non seulement des personnages, mais une trame qui soit à la fois, et à ce point, universelle et enracinée ; pourtant l'on continue d'y entendre sa voix propre, celle que l'on connaît, le Joseph Roth ressassant la nostalgie de la patrie et la mélancolie du père. Il y a quelque chose d'infiniment touchant dans ce perpétuel fil rouge, dans cette manière qu'il a de le suivre et d'y revenir sans cesse ; de sorte que l'on peut bien lire aussi Job, le roman d'un homme simple comme une espèce d'allégorie de la condition humaine dans la modernité naissante.

Traduit de l'allemand par Jean-Pierre Boyer et Silke Hass

Editions Panoptikum

Loups solitaires et vieux marins cabossés avaient donc jeté leur ancre, l'autre soir au New Morning, pour acclamer les bourlingueurs de Wishbone Ash, qui donnaient, entre autres douceurs, une relecture d'Argus, leur fameux et mythique troisième album, paru en 1972.

Wishbone Ash : ce nom évoque t-il encore autre chose que cette année 1969, qui vit donc au même moment la naissance, en Angleterre, de Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Cactus ou Uriah Heep, tous monuments d'un hard rock en pleine gestation ? Si tant est bien sûr que l'on puisse parler de hard rock à propos de Wishbone Ash. Alors, oui, il y a les guitares. Cette manière de jouer à deux en intervalles de tierces, marque de fabrication passée dans la légende (notamment) depuis que Thin Lizzy, puis Iron Maiden, leur eurent piqué le (bon) plan. Ecoutez donc, chez les premiers, The boys are back in town, Emerald, ou Renegade, ou, chez Maiden, l'album Piece of Mind, qui en donne une illustration très achevée - mais n'importe quel morceau se prête au jeu, de Hallowed be thy name à Powerslave. Bref. En fait, Wishbone Ash, c'est sans doute un peu plus compliqué ; au confluent de trop de choses, ou, si l'on peut dire, d'un trop grand nombre d'époques. Nourris au biberon d'un boogie presque primitif, du rock'n'roll, de la musique traditionnelle et du folk, du jazz aussi (Pilgrimage, sorti en 1971, en donne quelques belles illustrations), qui plus est en pleine ascension des musiques dites progressives, aux effluves plus ou moins psychédéliques, ces gars-là font, peut-être, au fond, que ce que, faute de mieux, l'on qualifiera de rock. Comme d'autres, ils auront frôlé le succès planétaire - Argus, élu meilleur album de l'année 1973 par la très vénérable revue Melody Maker, se vendit tout de même à plus deux millions d'exemplaires. Le grand frisson des stadiums sera pourtant réservé à d'autres, qui ne leur étaient pas forcément supérieurs ; simplement, le groupe (à l'instar d'Uriah Heep) creusa son sillon, restant ce qu'il était et ne sacrifiant jamais aux airs toujours capricieux du temps.

Wishbone Ash : ce nom évoque t-il encore autre chose que cette année 1969, qui vit donc au même moment la naissance, en Angleterre, de Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Cactus ou Uriah Heep, tous monuments d'un hard rock en pleine gestation ? Si tant est bien sûr que l'on puisse parler de hard rock à propos de Wishbone Ash. Alors, oui, il y a les guitares. Cette manière de jouer à deux en intervalles de tierces, marque de fabrication passée dans la légende (notamment) depuis que Thin Lizzy, puis Iron Maiden, leur eurent piqué le (bon) plan. Ecoutez donc, chez les premiers, The boys are back in town, Emerald, ou Renegade, ou, chez Maiden, l'album Piece of Mind, qui en donne une illustration très achevée - mais n'importe quel morceau se prête au jeu, de Hallowed be thy name à Powerslave. Bref. En fait, Wishbone Ash, c'est sans doute un peu plus compliqué ; au confluent de trop de choses, ou, si l'on peut dire, d'un trop grand nombre d'époques. Nourris au biberon d'un boogie presque primitif, du rock'n'roll, de la musique traditionnelle et du folk, du jazz aussi (Pilgrimage, sorti en 1971, en donne quelques belles illustrations), qui plus est en pleine ascension des musiques dites progressives, aux effluves plus ou moins psychédéliques, ces gars-là font, peut-être, au fond, que ce que, faute de mieux, l'on qualifiera de rock. Comme d'autres, ils auront frôlé le succès planétaire - Argus, élu meilleur album de l'année 1973 par la très vénérable revue Melody Maker, se vendit tout de même à plus deux millions d'exemplaires. Le grand frisson des stadiums sera pourtant réservé à d'autres, qui ne leur étaient pas forcément supérieurs ; simplement, le groupe (à l'instar d'Uriah Heep) creusa son sillon, restant ce qu'il était et ne sacrifiant jamais aux airs toujours capricieux du temps.

Autant de (bonnes) raisons qui m'ont conduit à penser que ce serait là une bonne leçon, de rock certes, mais aussi d'endurance et d'authencité, à délivrer à mon fils de dix ans (lequel, fort enthousiaste, a tout de même dû se sentir un peu seul dans sa génération, isolé qu'il était dans ce parterre de vieux rockers et de quinquas - je suis gentil - lui demandant, rigolards, s'il n'avait pas école le lendemain). Toujours est-il, preuve s'il en fallait, que le rock'n'roll will never die, et qu'il est possible, quand on a dix ans, de trouver Wishbone Ash au moins aussi excitant que... que quoi, d'ailleurs ? que n'importe quel autre faux groupe formaté dont on vante le look de tueur et les savantes mèches blondes dans les cours de récréation et un peu partout ailleurs. Bref (bis).

Autant de (bonnes) raisons qui m'ont conduit à penser que ce serait là une bonne leçon, de rock certes, mais aussi d'endurance et d'authencité, à délivrer à mon fils de dix ans (lequel, fort enthousiaste, a tout de même dû se sentir un peu seul dans sa génération, isolé qu'il était dans ce parterre de vieux rockers et de quinquas - je suis gentil - lui demandant, rigolards, s'il n'avait pas école le lendemain). Toujours est-il, preuve s'il en fallait, que le rock'n'roll will never die, et qu'il est possible, quand on a dix ans, de trouver Wishbone Ash au moins aussi excitant que... que quoi, d'ailleurs ? que n'importe quel autre faux groupe formaté dont on vante le look de tueur et les savantes mèches blondes dans les cours de récréation et un peu partout ailleurs. Bref (bis).

Où l'on vérifie qu'un classique mérite son statut, c'est que les titres vieux de quarante ans sont ceux-là mêmes qui continuent d'enthousiasmer. A cette aune, The King Will Come ou le très médiéval Thow Down the Sword pourraient largement être enseignés comme de parfaits modèles d'atemporalité, ces compositions renfermant juste ce qu'il faut de tension, d'altérations et de lyrisme. Et comme on n'a pas attendu Still Loving You pour convaincre les filles que le rock est une musique de brutes au grand coeur assoiffées de sentiments, jetez donc une oreille sur Leaf and Stream (ci-dessous) pour constater combien cette époque ne s'est jamais encombrée d'étiquettes. Très heureux, aussi, d'entendre quelques-uns de leurs morceaux plus récents, tel que l'efficace et très typique Can't Go It Alone (ci-dessous), extrait du dernier album en date, Elegant Stealth (2011). Voilà. Rien à dire d'autre, donc, que la joie de retrouver sur scène ces vieux routiers, emmenés par l'indétrônable Andy Powell, bientôt 63 ans et seul rescapé des origines.

Extrait 1. : Leaf and Stream

Wishbone Ash - Leaf and Stream

Extrait 2. Times Was (chorus)

Wishbone Ash - Time Was (solo)

Extrait 3. Can't Go It Alone