C’est d’abord à un décrochage que l’on assiste, à un recadrage : en effet, les néons glauques et peu flatteurs pour le teint qui sont présents dans tout espace public de ce type ont tout simplement été décrochés : ils occupent l’espace en diagonale, suspendus au plafond, reposant au sol, entravant la marche, coupant la vue. Les fils pendent, on doit enjamber les cadres pour avancer, c’est une ruine, non pas dévastée, mais mélancolique; le titre en est

Crépuscule. Cette mélancolie est interrompue soudain par une salve de claquements de portes qui résonne dans l’espace de la banque comme des tirs dont on ignorerait la provenance, amis ou ennemis, de quoi sursauter, interrompre la conversation, voire courir aux abris. Evoquant le Concerto pour Portes et soupirs composé par

Pierre Henry pour Béjart, c’est une musicalité métronomique, machinale, sans âme. Provenant de plusieurs pièces de l’étage et du sous-sol (où sont les coffres), elle fournit une unité de lieu, elle rassemble tous les espaces, elle offre un fil conducteur à la poursuite des fantômes de ce lieu hanté. Elle se nomme ‘Cadence/Décadence’.

Enfin, de côté, Stéphane Thidet expose sa pyramide noire, faite de millions de confetti, pesant deux tonnes, qu’on avait pu voir à la FIAC sur le stand de sa galeriste Aline Vidal. Ici, en pays minier, c’est un

terril (chez moi, on disait un crassier, nom plus évocateur) : la richesse du pays, le fruit du travail de ses habitants a empli les coffres de la banque au fil des années. Maintenant que les mines de charbon sont fermées, que la

Banque de France est fermée, ne restent que ces scories, ces petits bouts de papier noir qui volètent.

A l’étage, dans le spacieux appartement du directeur, il est aussi question de la fin de la mine, à travers le travail de

Bertille Bak, dont j’avais aimé une vidéo montrée au Plateau. Elle poursuit son travail de mémoire sur le coron d’où vient sa famille, Barlin. Si le coq qui tourne sans fin, relié à la girouette est peut-être un peu trop folklorique (

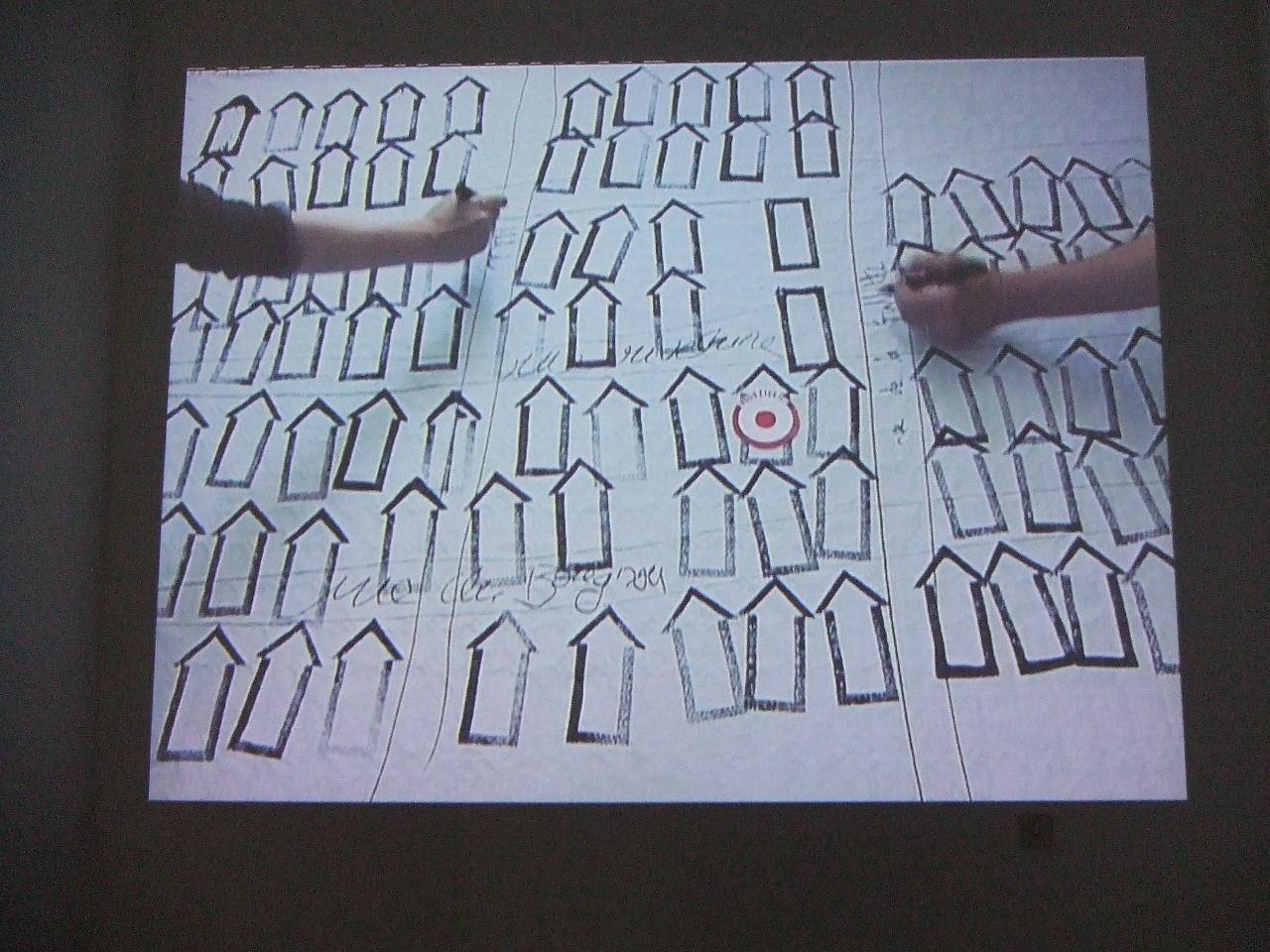

Arcadie, au début du billet) , l’exposition des plaques de numéros de rue des maisons se poursuit jusque dans les coffres de la banque, témoignage précieux et identitaire (’Identité’). Il est question de rénovation urbaine, de ‘gentrification’, d’interdictions urbanistiques et de loyers subventionnés qui le sont moins. Certes. Il est aussi question d’espace, d’occupation de l’espace, d’appropriation, d’individualisation et de collectif, de résistance passive et humoristique (j’ai bien aimé la multiplication des

Portes avec chaînes de sécurité, comme autant de protections méfiantes contre le monde extérieur, ci-contre).

Son film

Faire le Mur (vidéogramme ci-contre montrant bien cette occupation de l’espace) est plein de poésie triste et nostalgique; c’est une veine qui lui va bien, même si on souhaiterait parfois plus de force. J’ai pensé de nouveau au travail de Kateřina Šedá, qui, sur un matériau similaire, l’urbanisation d’un faubourg de Brno, a fait un vrai travail d’activiste sociale, de créatrice de liens entre les habitants. Chez Bertille Bak, tout prête à rire, frise l’absurde avec légèreté, ainsi de la scène finale de sa vidéo où les autos tamponneuses volées partent à l’aventure.

Une machine à tamponner les murs impeccables de l’appartement du directeur pour les marquer de fausses empreintes de briques, nommée

Robe, est aussi une intrusion du monde du travail, des petites maisons de brique des corons dans l’univers propre et feutré de la finance : atteinte au patrimoine, prise de la Bastille, c’est aussi un clin d’oeil aux empreintes de Claude Viallat ou aux briqueteries de Harun Farocki actuellement au Jeu de Paume.

Demain, le deuxième étage de la banque, avec Cléa Coudsi et Eric Herbin.

Photos 1, 2, 4 et 6 de l’auteur; photo 3 courtoisie de Lab-labanque; photo 5 courtoisie de l’artiste.

Retournant au centre d’art contemporain Lab-labanque installé dans l’ancienne succursale de la Banque de France à Béthune, je suis encore si possédé par l’installation de Claude Lévêque il y a quelques mois que je me dis que la tâche sera rude pour son successeur, Stéphane Thidet (exposition jusqu’au 12 juillet). Et la première surprise vient de là, de la capacité qu’a Thidet à occuper cet espace impressionnant, voire ingrat, avec une grande économie de moyens et une grande énergie.

Retournant au centre d’art contemporain Lab-labanque installé dans l’ancienne succursale de la Banque de France à Béthune, je suis encore si possédé par l’installation de Claude Lévêque il y a quelques mois que je me dis que la tâche sera rude pour son successeur, Stéphane Thidet (exposition jusqu’au 12 juillet). Et la première surprise vient de là, de la capacité qu’a Thidet à occuper cet espace impressionnant, voire ingrat, avec une grande économie de moyens et une grande énergie.