Roger Planchon, qui s’est éteint hier soir, figurait en première place au Panthéon de mes acteurs favoris. Ce Panthéon n’a rien d’une nécropole, il est bien vivant, voire drolatique (comme celui que dessina Nadar en 1854), c’est pourquoi il conservera cette place quoi qu’il arrive, aux côtés de Marcel Maréchal (dont on a pu entendre ce matin l’interview émue sur France Inter), de Mary Marquet et de Maria Casarès.

Roger Planchon, qui s’est éteint hier soir, figurait en première place au Panthéon de mes acteurs favoris. Ce Panthéon n’a rien d’une nécropole, il est bien vivant, voire drolatique (comme celui que dessina Nadar en 1854), c’est pourquoi il conservera cette place quoi qu’il arrive, aux côtés de Marcel Maréchal (dont on a pu entendre ce matin l’interview émue sur France Inter), de Mary Marquet et de Maria Casarès.

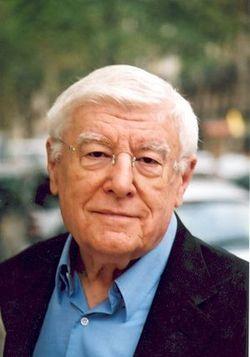

Planchon, c’était un physique, un visage particulièrement expressif et une voix ; c’était aussi une conception personnelle du théâtre. Paul Claudel avait qualifié Alain Cuny de « cathédrale vivante », la même formule aurait pu désigner cet acteur étonnant, issu d’une famille de petits fermiers ardéchois, dont les dons naturels furent très tôt remarqués par les Frères de la Doctrine chrétienne chez lesquels il étudia. Ces derniers, qui l’encouragèrent à découvrir la littérature et le cinéma, ne se doutaient probablement pas qu’ils allaient susciter chez cet adolescent une telle vocation pour les planches.

Cathédrale, peut-être, mais cathédrale atypique et turbulente que cet homme-là, bien des ministres de la Culture doivent s’en souvenir ! Précurseur du nouveau théâtre social dans les années 1950, voulant allier le style épique aux références personnelles et historiques, Roger Planchon avait renoué avec la tradition de la scène élisabéthaine tout en subissant l’influence d’Antonin Artaud qui allait le marquer au moins autant que Brecht – il se disait d’ailleurs « possédé par Artaud ». Il était grand amateur de Rimbaud, Michaux, Genet et Mallarmé, mais aussi d’Aristide Bruant et de Bobby Lapointe.

Ses mises en scène surprenaient par leur originalité et leur ambition. A l’opposé d’autres acteurs, qui pensent que seul compte de servir le texte, Planchon considérait qu’une mise en scène ne pouvait exister sans faire appel à un véritable travail critique. Et il possédait plus que bien d’autres le don de transmettre ses théories au public. J’avais ainsi pu suivre l’un de ses entretiens au cours duquel il donnait trois manières différentes de monter le Tartuffe de Molière (en prenant le héros comme un faux dévot hypocrite, un vrai chrétien tenaillé par le péché, etc.) – une démonstration claire et brillante.

Il est vrai que, pour Planchon, le théâtre n’avait rien d’une distraction réservée à une élite ; il devait au contraire se mettre au service du public. C’est ainsi qu’il fit distribuer aux habitants de Villeurbanne un questionnaire dans lequel il leur demandait d’indiquer les pièces qu’ils souhaitaient voir. Il l’avait d’ailleurs souligné : « J’ai fait du théâtre pour des gens comme mes parents, qui étaient illettrés. » Pour autant, il ne donnait pas à ce public un spectacle à suivre passivement ; son but était de le faire réfléchir, de lui faire porter un autre regard sur le microcosme réuni sur la scène comme sur l’ensemble de la société contemporaine.

On lui doit le succès de la décentralisation théâtrale – une vraie réussite dont il fut l’artisan

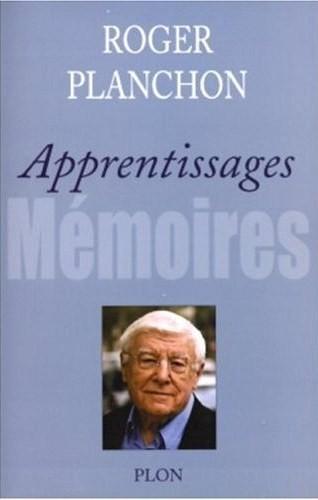

A ceux qui souhaiteraient mieux connaître cet acteur d’exception, on pourra conseiller de voir les films qu’il réalisa : Georges Dandin, Louis, l’enfant roi et surtout le superbe Lautrec dans lequel il s’était réservé un petit rôle. En tant qu’acteur, on le retrouvera notamment dans Le Retour de Martin Guerre, Danton, I comme Icare, voire dans un téléfilm policier de 1996, Forcément coupable, où il campait, sous une superbe crinière blanche, un avocat d’assises plus vrai que nature. Enfin, on ne peut que recommander la lecture de ses mémoires, Apprentissages (Plon, 629 pages, 25 €).

Illustration : Roger Planchon (© DR).