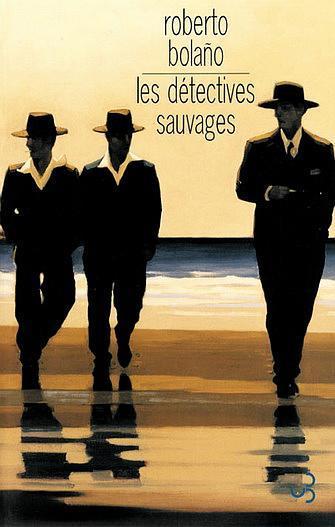

Le titre implique l'enquête, l'enquête sous-entend des protagonistes en mouvement, mouvement vers une vérité quelconque qui tenterait de leurs échapper. Les détectives sauvages, c'est un peu ça et en même temps pas vraiment. Les détectives sauvages, c'est une enquête qui tourne à vide et dont on ne sait pas toujours qui la conduit. Les protagonistes sont là, prêts à témoigner. Ils n'attendent qu'un micro tendu depuis le tumulte des années pour faire entendre leurs voix.

Roberto Bolaño présente un récit en trois temps dont Rodrigo Fresán s'inspira sans doute pour composer la structure tentaculaire de Mantra : une première partie façon journal intime (1975), qui commence superbement comme suit :

J'ai été cordialement invité à faire partie du réalisme viscéral. Évidemment, j'ai accepté. Il n'y a pas eu de cérémonie d'initiation. C'est mieux comme ça.La deuxième partie (les trois quarts du livre) rassemble entre 1976 et 1996 des dizaines de témoignages, les voix répertoriées sont celles de personnages plus ou moins secondaires, qui ont, à un moment donné, gravité autour de l'intrigue, autour de l'œil du cyclone réal-viscéraliste et de leurs deux meneurs, Ulises Lima et Arturo Belano. La troisième et dernière partie reprend le journal intime (1976) là où il s'était interrompu quelques centaines de pages plus tôt. Entre les deux extraits de carnets du narrateur Garcia Madero, des dizaines de vie ont eu le temps de s'écouler.

Roberto Bolaño, Les détectives sauvages, Christian Bourgois, P.13

Le livre est une double enquête dans le sillage de. Celui de Cesárea Tinajero, tout d'abord, mère présumée du mouvement réal-viscéraliste. Les détectives (sauvages) s'articulent autour de Lima et Belano, fascinés par la disparition de cette artiste sans œuvre (voir la réédition chez Verticales de l'essai de Jean-Yves Jouannais ce mois-ci, nous auront l'occasion d'en reparler), peut-être ou peut-être pas réelle. Les figures fuyantes s'inversent par la suite, puisqu'elles sont celles, suiveuses, de Belano et Lima. Ils apparaissent aux carrefours des différents témoignages (deuxième partie) mais ne parlent jamais de leurs voix propres. Leurs discours, tous comme leurs images, actions et mouvements, sont rapportés, indirects. L'enquêteur reste dans l'ombre, hors champ, de l'autre côté du micro, sur le revers de la bande dictaphone, il mène le jeu depuis la surface des pages imprimées.

L'enquête pousse pourtant vers l'absence de mouvement, la fuite ensablée, le vide le plus pur. Belano et Lima sont des poètes sans plume, au fond ils n'écrivent pas. C'est dans leurs vies propres que doivent s'incarner ces idéaux qu'on ne peut (ou qu'on ne parvient pas à) fixer sur papier. Le dénominateur commun de cette affaire, c'est bien le vide qui articule tout : une fuite inexistante, un mouvement vers le rien, une pure et simple disparition soudaine (cf. le passage au Nicaragua). Le réalisme viscéral, en tant que mouvement littéraire, l'illustre parfaitement : au fond personne ne sait ce que ça peut bien être, personne ne creuse rien pour le définir, personne n'écrit pour le porter. Personne n'écrit. Ne reste plus que la vie comme on arrive à la vivre, en boitant. L'exemple le plus représentatif est sans doute ce passage absurde de duel à l'épée sur la plage : Belano y provoque un journaliste pour une critique sur son livre qu'il n'a non pas écrite mais qu'il pourrait écrire. Vu comme ça, cette vie d'artiste-sans-œuvre peut apparaître comme une plaisanterie qu'on manque et qu'on ne comprend pas.

Le temps d'une seconde de lucidité j'ai eu la certitude que nous étions devenu fous. Mais cette seconde de lucidité a été dépassée par une superseconde de superlucidité (si vous me permettez l'expression) pendant laquelle j'ai pensé que cette scène était le résultat logique de nos vies absurdes. Ce n'était pas un châtiment mais un pli qui s'ouvrait soudain pour que nous nous voyions dans notre humanité commune. Ce n'était pas la constatation de notre oiseuse culpabilité mais la marque de notre miraculeuse et inutile innocence. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous étions immobiles et eux étaient en mouvement et le sable de la plage bougeait, moins à cause du vent que de ce qu'ils faisaient et de ce que nous faisions, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire regarder, et tout ensemble c'était le pli, la seconde de superlucidité. Ensuite rien.Récit polyphonique sur le chaos et le temps (rappelons la déchéance brutale d'Ernesto San Epifanio), Les détectives sauvages, c'est aussi, sans doute, le récit de la sécheresse et du dégout. Sécheresse de fuites arides incontrôlées, d'abord (où qu'on aille on se perd, qu'il s'agisse du désert de Sonora, d'Israël, du Nicaragua ou de l'Afrique), puis sécheresse des échecs renouvelés à se perdre pour de bon : le monde n'est pas (encore) assez vaste pour qu'on puisse y disparaître convenablement. Dégout d'une réalité trop pauvre, qui ne permet pas l'accomplissement des mouvements hors normes (le réalisme viscéral), qui ne permet pas (plus) l'initiation telle qu'on a pu la connaître dans les fictions passées. Dégout du fantôme de son identité, sans doute, également, incarné sec par la carcasse du chilien Arturo Belano, double flagrant de Roberto Bolaño dans la fiction : il apparaît tantôt maigre, insignifiant, impuissant et nécrosé. Un coup de vent pourrait suffire à l'emporter définitivement hors champ, sa silhouette s'accroche pourtant toujours dans l'entre-deux de cette brise là.

P.693

Tout ce qui commence en comédie s'achève en tragédie.Puis le livre se termine, on serait franchement tenté de le reprendre à zéro tant on ignore comment faire pour apprendre à (re)lire autre chose. Voyage dans le chaos démultiplié, fuite dans le temps et le sillage d'autres fuyards, c'est sans cesse la même odyssée qui se perpétue. On oscille sans savoir entre le tout et le rien. Reste pourtant le souvenir des visages apparus au fil des pages : ils ont la peau palpable, ils seraient presque là. Un peu avant, le livre s'achève sur une question sans réponse : « Qu'est-ce qu'il y a derrière la fenêtre ? »

Tout ce qui commence en comédie s'achève en tragicomédie.

Tout ce qui commence en comédie s'achève indéfectiblement en comédie.

Tout ce qui commence en comédie s'achève en exercice cryptographique.

Tout ce qui commence en comédie finit en film de terreur.

Ce qui commence en comédie s'achève en marche triomphale, non ?

Tout ce qui commence en comédie indéfectiblement s'achève en mystère.

Tout ce qui commence en comédie s'achève comme un répons dans le vide.

Tout ce qui commence en comédie finit comme monologue comique, mais nous ne rions plus.

P. 696 – 719

Points de fuites sauvages :

Ici et là pour d'autres extraits cités en internet et

- Le Matricule des Anges

- Chronicart

- Peau neuve

- Dernière marge