Dans une salle obscure tout en longueur, on voit sur l’écran au fond à droite un travailleur indien en vêtements de travail, un maçon, un garagiste, un peintre, d’autres encore en succession. Chacun se tient droit, figé, c’est un portrait en pied classique, digne et monumental. L’homme, bouge peu, ne sourit pas,

regarde fixement devant lui; les bruits autour de lui sont mécaniques, industriels. Sur l’écran du mur en face, il y a une famille indienne dans un petit village : femmes en sari, enfants, vieillards, pas d’hommes jeunes. Eux aussi, dignes et compassés, regardent droit devant eux; on entend les sons assourdis de la campagne indienne. A mi-espace, à mi-air, les regards se rejoignent :

Nikolaj Bendix Skyum Larsen a, lors d’une résidence à Sharjah, filmé ces ouvriers et a obtenu de chacun d’eux l’autorisation d’aller filmer sa famille dans le petit village indien d’où il est originaire. Les ouvriers indiens dans les Emirats y viennent pour trois ans, cinq ans, remettent leur passeport à leur employeur et ne retournent chez eux qu’à la fin de leur contrat. Dans cette salle de la Biennale de Sharjah (jusqu’au 16 mai) flottent de l’amour, de la nostalgie, de l’amertume, de la tristesse; cet espace est habité. A chaque fois que nous entrions dans la salle de

Rendezvous, il y avait toujours un ou deux employés indiens, gardiens, balayeurs, serveurs qui étaient là, silencieux, graves et sortaient pour nous laisser la place, sorry sir. Il n’est pas certain que

Sheikh Sultan ibn Mohammed al Qasimi, émir de Sharjah et par ailleurs grand ami des arts, ait beaucoup apprécié cette installation lors de sa visite inaugurale, mais, pour beaucoup de visiteurs, c’était une des plus fortes de toute la Biennale.

C’est aussi un sentiment de tristesse et d’émerveillement qui submerge le visiteur dans la grande salle où se trouve l’installation de l’artiste indien

N.S. Harsha,

Nations. On y trouve les drapeaux de tous les pays du monde (sauf

un, conflit oblige) approximativement peints sur des tissus exposés sur des machines à coudre chinoises à pédale, flambant neuves, d’un noir laqué orné de lettres dorées, en tout point identiques à celle de ma grand-mère. Des fils relient les écheveaux de chaque machine, tissant des liens, des routes, des convergences. C’est sans doute une immense sweatshop, représentation de l’exploitation du sous-prolétariat, mais j’ai d’abord vu là, au premier abord, des cercueils sur des tréteaux, cercueils de morts au champ d’honneur drapés dans leur drapeau national, comme un ONU des monuments aux morts, comme une apatridisation de la mort héroïque.

Plusieurs installations de la Biennale sont des réflexions sur les Emirats, leur culture, leur économie, leur architecture. Ainsi

Laurent Grasso, seul Français présent, montre le vol d’un faucon, oiseau très prisé dans la région, équipé d’une caméra comme un drone de vidéo surveillance; l’image tressaute, secouée par le battement des ailes. Ce pays au passé si fragile, si dissimulé, saura-t-il marier tradition et modernité, fauconnerie et électronique ? L’artiste orne aussi un long couloir d’une inscription lumineuse en arabe : “plus large est la vision, plus étroit le discours. L’Italien

Alberto Duman a voulu élever un monument empilant jusqu’au ciel des chariots de supermarché en une tour sans fin, écho de Brancusi et hommage ironique aux deux frénésies locales, le shopping et le gigantisme; il en présente une maquette dans la Biennale (Decoder).

Une jeune artiste émiratie,

Reem al Ghaith, montre sur son stand un chantier de construction, ceint d’un ruban “Danger, ne pas entrer”; le sol est sale, des fils électriques traînent ici et là, des sacs de ciment éventré sont posés sur des constructions de carton. Des silhouettes d’ouvriers animent le paysage, le viseur du géomètre ressemble à la caméra d’Alfred H. et la perceuse du menuisier pourrait être un pistolet mitrailleur. Un faucon en carton plane au dessus du chantier.

Dubai, what’s left of the land est un témoignage acide sur la folie de construction du pays, mais c’est aussi une installation bricolée, fragile, éphémère, où le visiteur doit entrer, s’engager, se salir presque, et cette approche pauvre est aussi intéressante que le message qu’elle veut transmettre.

Un autre fil reliant plusieurs des oeuvres présentées ici a été, à mes yeux, la peur, l’angoisse. C’est le cas d’un labyrinthe obscur et oppressant où la jeune Polonaise Agnes Janich nous met soudain nez à nez avec des chiens hurlants (Man to Man), évocation du chenil d’Auschwitz. C’est le cas des deux murs d’un couloir qui se rapprochent l’un de l’autre et vont vous étouffer, cependant que, dans votre casque, vous entendez une respiration haletante, supposée propice à la méditation zikr (In this is a sign for those who reflect, de la Pakistanaise Hamra Abbas). C’est le cas du Péruvien Jose Luis Martinat qui, dans une salle obscure, expose des petites boîtes lumineuses pour diapositives avec son portrait, mort, tel qu’imaginé par des dessinateurs de rue de Lima (The commissioned drawing series).

Peut-être parce que c’était l’étape suivante de mon voyage, la pièce à mes yeux la plus terrifiante a été

Have a pleasant stay de la Palestinienne

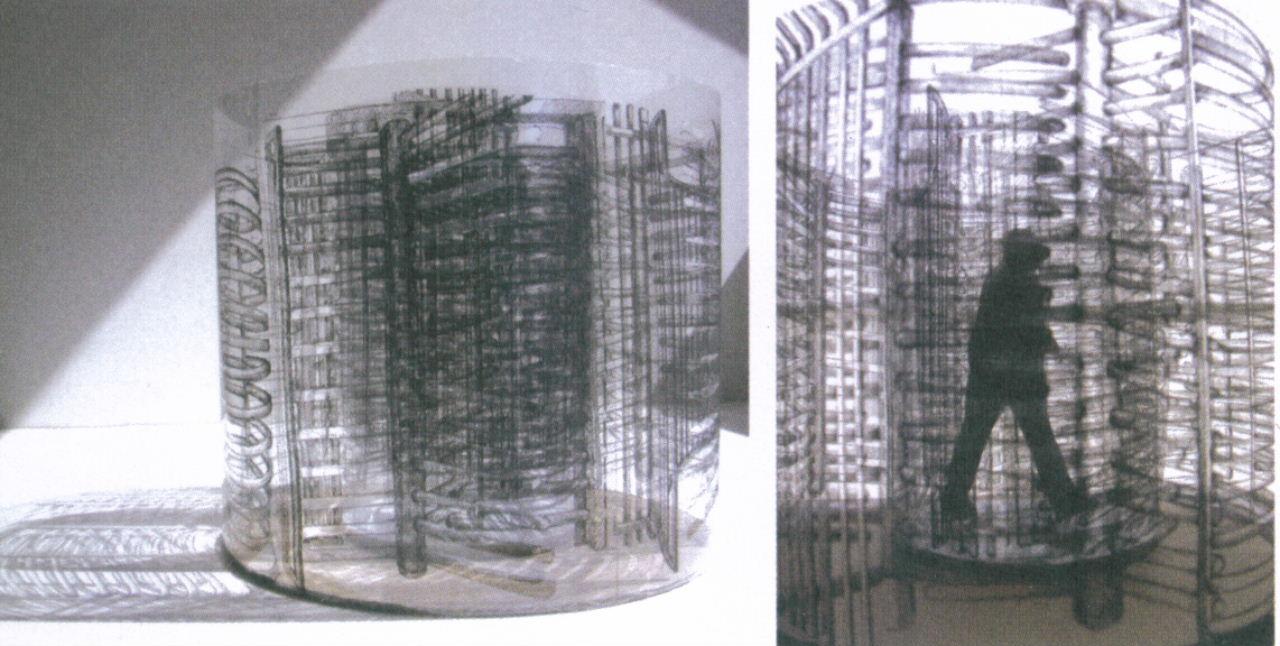

Samira Badran. ‘Have a pleasant stay’ est l’inscription qu’on trouve en passant les checkpoints israéliens en Palestine, après les couloirs grillagés, les tourniquets télécommandés, les fouilles et les contrôles, quand on ne vous refoule pas. Ici, deux cylindres tournant sur eux-mêmes occupent l’espace, affirment une présence spatiale qui pourrait évoquer

Jeppe Hein : ici aussi, on se glisse à l’intérieur, on ressent l’angoisse du vide, du vertige, mais ici on n’est pas au centre d’un panoptique, on est prisonnier, les parois sont faites de barreaux, la délivrance est un soulagement. Avec une grande économie de moyens, Samira Badran a su réaliser une oeuvre symbolique minimale très forte.

Demain, la mémoire.

Photos Larsen courtoisie de l’artiste; photos Harsha, Grasso & Al Ghaith par l’auteur; photo Badran provenant du catalogue. Laurent Grasso étant représenté par l’ADAGP, la photo de son oeuvre sera ôtée du blog à la fin de l’exposition.