Il a plu une partie de la nuit mais, au matin, le ciel est assez clair. Les gamins mouillés, boueux, et les gamines, sont revenus pour regarder le cirque. Nous démontons les tentes, chargeons les jeeps, cela leur apparaît passionnant. Nous continuons à longer la rivière vert céladon de Gilgit avec, parfois, des reflets turquoise. Elle est bordée de peupliers bien droits soigneusement alignés et de saules qui poussent anarchiquement. Les premiers ont été plantés pour maintenir les berges tandis que les seconds croissent de façon naturelle. Les champs biscornus mettent de la couleur : jaune du blé, vert de la céréale inconnue, brun des champs déjà moissonnés, tous bordés de cailloux retirés du labour. Il y a un air d’Irlande dans le paysage agraire du nord Pakistan.

Depuis le col de Shandur, nous sommes entrés dans la région contestée à l’Inde du Jammu, attribuée pour administration au Pakistan par l’ONU après la guerre de 1965. Nous arrivons au lac de Phander, une étendue de jade immobile où se reflète le ciel. L’eau est si transparente que l’on distingue, sur ses bords, des buissons d’algues sous-marins. Une sorte d’hôtel intercontinental fait briller ses tôles neuves sur un promontoire. Des gamins pas débarbouillés rôdent. Certains portent des pulls de laine fluo donnés par quelques organismes humanitaires. Le chauffeur nous passe une cassette que nous aimons tous, celle d’une chanteuse ourdoue, Laila. Le titre en est ‘Alisha’.

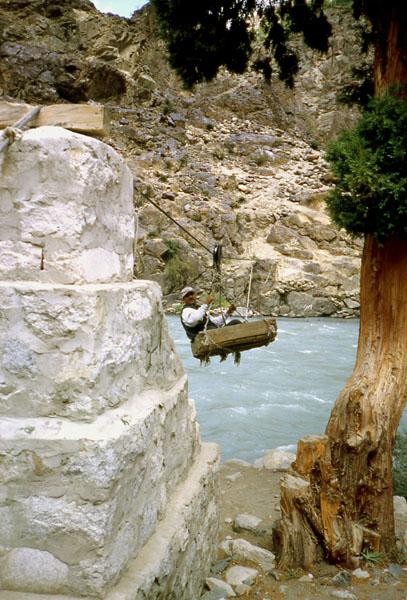

Karim, notre guide pakistanais d’Islamabad, nous fait arrêter devant un monte-charge suspendu au-dessus de la rivière qui roule toujours son flot puissant sur une quinzaine de mètres de large. Il s’agit d’une plate-forme attachée au câble. Le passager s’assied dedans et tire la corde de rappel.

Mais l’arrivée est plus haute que le centre et la fin demande un peu de force pour se tirer à bonne hauteur. Ceux d’entre nous qui veulent s’y essaient jusqu’au milieu ou aux trois-quarts du parcours. Je teste la fin qui n’est pas du gâteau. Deux écoliers en uniforme d’une école subventionnée par l’Agha Khan, pantalon gris, chemise bleue et cravate verte, entrent dans la nacelle pour passer la rivière. Dans les derniers mètres, faute de force suffisante, ils paraissent coincés. L’aîné, de 10 ou 11 ans peut-être, n’a pas assez de vigueur même en se levant, pour tirer sur la corde, monter son poids et celui de son frère. Après quelque temps d’incertitude – et d’inquiétude pour nous qui suivons ces péripéties – il ne se démonte pas. Il sort de la nacelle, s’accroche des seuls bras à la corde ramenée jusque là et descend sur la rivière à la force des poignets. Il met le pied sur un rocher, saute sur la rive et grimpe jusqu’à l’arrivée d’où il peut tirer son frère de 6 ou 7 ans vers lui. Le petit s’accroche à ses épaules pour prendre pied et pour lui rendre grâce de l’avoir tiré de là. Nous avons assisté en direct à une scène banale de la vie d’écoliers en campagne.

En reprenant la route, le paysage change bientôt. Je suis monté dans une jeep décapotée dont le chauffeur se prénomme Eder. La vue y est meilleure. Le soleil s’est levé depuis longtemps et donne des teintes riantes à tout ce qui nous entoure. Les gamins ont ôté leur pull et de très jolies petites filles lavent le linge à la rivière, taches colorées parmi le vert de l’herbe. Le torrent est passé du vert céladon au caramel mou.

Une jeep venue d’en face est coincée dans un trou de la piste et crée un embouteillage. Il y a de notre côté nos six jeeps, la Toyota, et un camion afghan décoré. Le chauffeur en est très fier. Il nous permet de le prendre en photo, lui et son jeune aide, devant le monument à roues. Dans l’autre sens attend un 4×4 habitable venu de Suisse. La route suit la rivière et, à chaque printemps, l’eau des neiges se sent l’irrésistible envie de la rejoindre. D’où ces éboulis, ces effondrements de la piste, ces rigoles creusées dans le sol, traîtres aux jeeps inattentionnées. A l’approche de Gilgit, l’armée sera omniprésente pour arpenter, remblayer, stabiliser et même goudronner des portions de route. Des tronçons entiers sont emportés à chaque ravinement d’automne ou de printemps et il faut rebâtir chaque année. Je suis étonné du nombre de décorations qu’arbore n’importe quel militaire croisé ici, même les sous-officiers du génie. A croire qu’ils ont fait d’innombrables guerres et gagné un grand lot de batailles ! Il s’agit plutôt de s’assurer de leur fidélité à chaque coup d’Etat. Le dernier général dictateur n’a pas dû être en reste de générosité à cet égard.

En fin d’après-midi nous faisons un long arrêt dans un jardin à l’entrée d’un village où s’élève un hôpital. Les six jeeps sont rangées devant le bâtiment central inoccupé. Karim connaît quelqu’un qui vend de l’alcool d’abricot ou de mûre artisanal en cet endroit et veut en acheter. Ce sera un alcool de mûre, un distillat parfumé, manifestement allongé d’eau. La transaction se fait en toute discrétion dans des bouteilles plastique d’eau minérale (la distillation de mûre est du même incolore que l’eau – facétie d’Allah envers ceux qui croient trop la lettre du Coran). En attendant la fin des palabres, nous jouons aux tarots sur la pelouse. Les chauffeurs, qui avaient entrepris une partie de cartes, cessent leur jeu local pour essayer de comprendre le nôtre et ses cartes coloriées. Les atouts du tarot sont en effet illustrés de scènes fascinantes.

Nous reprenons la piste dans le soleil déclinant. Les odeurs montent des arbres et des jardins quand la poussière des voitures précédentes ne bouche pas les narines. Des monts arides aux ravinements pierreux, une rivière toujours bouillonnante, des champs toujours étroits parsemés ça et là de bouquets d’arbres, le paysage reste le même mais toujours différent… La piste tranche à vif dans le dessin, ruban sinueux très passant couvert d’une poussière qui s’envole à chaque passage. Des gamins « gardent » plus ou moins ânes, vaches et chèvres, qui errent souvent devant les véhicules pour brouter l’herbe des bas côtés.

Alors que nous longeons des champs de maïs dans l’obscurité d’une fin de crépuscule, Brigitte se manifeste à l’arrière de la jeep. Le maïs est vaguement éclairé par les phares mais dresse surtout l’ombre de ses grandes tiges sur le fond de ciel. « Sent ! me dit-elle soudain ça, c’est de l’herbe folle ! » C’est vrai, le pollen sent fort. « Regarde ces tiges ; elles font au moins deux mètres de haut ! » Obnubilée par sa jeunesse soixantuitarde, ne prend-t-elle pas le pollen du maïs pour l’odeur du cannabis, et leurs longues feuilles pour des dentelures ? Dans ses folles années, elle nous a raconté être allée en Afghanistan et joué la routarde en consommant des pétards. Certaines cases de son cerveau n’ont peut-être pas résisté ?