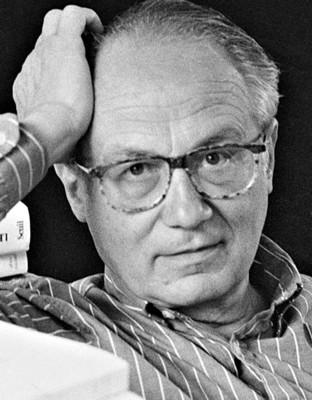

Les lecteurs de Pierre Bourgeade ne pourront le rencontrer cette année au Salon du livre, comme ils en avaient l’habitude. Il s’est éteint le 12 mars, avec la discrétion à laquelle il nous avait habitués. J’avais écrit ici, il y a plusieurs mois : « on ne lira jamais assez Pierre Bourgeade. » Il n’y a rien à changer à ces quelques mots.

Les lecteurs de Pierre Bourgeade ne pourront le rencontrer cette année au Salon du livre, comme ils en avaient l’habitude. Il s’est éteint le 12 mars, avec la discrétion à laquelle il nous avait habitués. J’avais écrit ici, il y a plusieurs mois : « on ne lira jamais assez Pierre Bourgeade. » Il n’y a rien à changer à ces quelques mots.

Romancier, dramaturge, poète, critique littéraire, essayiste et même photographe, ce descendant, par sa mère, de Jean Racine, né en 1927, nous laisse l’une des productions littéraires les plus singulières et les plus intéressantes de ces quarante dernières années. Il n’est guère facile, tant le choix est vaste, de conseiller, sur une cinquantaine d’ouvrages publiés depuis 1966, tel ou tel titre susceptible d’inciter le lecteur qui ne le connaitrait pas à aborder son œuvre – une œuvre qui trouve son inspiration, selon ses propres termes, « entre histoire et fiction, érotisme et sacré ».

On ne peut, naturellement, passer sous silence Les Immortelles, ce premier livre qu’il proposa sans succès pendant dix ans à de nombreux éditeurs dont on peut se demander pourquoi ils le refusèrent, sinon par manque de flair. Finalement, ce recueil de nouvelles dont les femmes sont les héroïnes et qui s’impose comme un petit chef d’œuvre n’échappa pas à la sagacité de Georges Lambrichs, alors directeur de la collection « Le Chemin » chez Gallimard. « Ce livre a changé ma vie », m’avait-il confié un jour. Ce qui frappe, dans Les Immortelles, c’est que presque tous les thèmes qui le hantèrent s’y trouvent déjà réunis : l’amour, Eros, la mort (le plus souvent donnée par l’Autre), l’hypocrisie, la quête d’identité, le désespoir, le sacré et un humour souvent grinçant, voire franchement noir. Courts, écrits dans un style alerte, pur, brillant, chaque texte s’achève sur une chute inattendue – un art que maîtrisait Bourgeade à la perfection. Rien, dans ses livres, ne sera jamais cousu de fil blanc. Dans son compte rendu de lecture de la Quinzaine littéraire, Maurice Nadeau établira une filiation entre cet auteur naissant, André Breton et Georges Bataille. On pourrait ajouter à ces deux noms celui de Barbey d’Aurevilly sans trop se tromper. De ce premier ouvrage, sera tirée une pièce de théâtre qui sera jouée au Studio des Champs-Elysées en 1967 et dans laquelle triompha la très belle Rita Renoir. C’est d’ailleurs par le théâtre que nous avions fait connaissance : à la fin des années 1980, nous avions cherché ensemble (sans succès, faute de budget) à faire jouer sa pièce très originale, Le Procès de Charles Baudelaire sur une scène parisienne.

Au lecteur désireux de lire l’un de ses romans, je conseillerai sans hésiter Le Camp (Gallimard, collection « Le Chemin », 196 pages). Publié en 1979, il reçut un accueil enthousiaste d’André Pieyre de Mandiargues :

« Le Camp qui vient de paraître va beaucoup plus loin [que L’Armoire, roman publié en 1977] et plaira ou inquiétera bien davantage. Il choquera certainement, il passionnera probablement, à moins que l’on ne conspire à le passer sous silence à cause de ce qu’il a de gênant pour plusieurs. Quant à moi, ce que je dirai maintenant est que, loin de me gêner, il m’a enchanté, ébloui, exalté. »

Dérangeant, ce roman l’est, en effet. L’action se déroule dans un pays anonyme, qu’on imagine situé en Europe centrale. Un camp de prisonniers, de concentration, d’extermination peut-être, existe dans la forêt, d’autant plus terrible que personne ne l’a jamais vu. Pour dénoncer à l’opinion et faire fermer ce lieu mythique de l’horreur, un homme va s’enfoncer dans une horreur pire encore, parce que non fantasmée mais réelle, que je me garderai bien de dévoiler. Pour Pierre Bourgeade, le message était clair, qu’il ne serait pas incongru de rappeler aujourd’hui, dans notre monde où quelques supposés bienfaiteurs pensent, à grands renforts de lois et de pressions diverses, savoir mieux que nous ce que serait notre bien : « l’enfer est toujours pavé de bonnes intentions. » Les notions de banalité du mal, de complicité lâche, de naïveté coupable planent sur chaque chapitre. C’est ce livre glaçant, étonnant, remarquablement écrit qui m’avait donné le goût de cet écrivain dont j’ai presque tout lu.

Parmi ses autres textes, on pourrait citer Les Serpents (Gallimard) et L’Eternel mirage (Tristram) qui traitent des guerres coloniales, les Mémoires de Judas (Gallimard), Sade, Sainte Thérèse (« les aventures quelque peu fantomatiques des deux grands saints de la Chrétienté », m’avait-il dit, non sans humour, de ce roman) et les Ames juives. Quant à ses écrits plus particulièrement érotiques, Eros mécanique, L’Argent (Gallimard, collection L’Infini) et Cybersex (Editions Blanche) donneront une idée assez juste, je crois, de son talent, sans parler d’un ouvrage, introuvable mais superbe, de poèmes illustrés de photographies d’Henri Macheroni intitulé, en clin d’œil à Rimbaud, A, noir corset velu.

Quel que soit le sujet ou la technique, on ne s’ennuie jamais en lisant un livre de Pierre Bourgeade. Son style vif, sa mécanique narrative, l’originalité des sujets traités captent à coup sûr l’attention. Quant à l’homme qu’il était, il ne faut pas prêter l’oreille à ceux qui qualifiaient cet ami de Man Ray et de Molinier de sulfureux. Je conserve le souvenir d’un être chaleureux, courtois parfois jusqu’aux frontières de la timidité, particulièrement cultivé et plein d’humour. Je me souviens notamment d’un éclat de rire commun, lors d’une signature, au Salon du livre. J’avais quitté le stand où je n’avais guère signé pour le rejoindre sur le stand de Gallimard où il ne signait pas vraiment plus. A quelques mètres, sur un stand bondé, un éphémère héros de la téléréalité provoquait une émeute en dédicaçant un livre qu’il n’avait probablement pas davantage lu qu’écrit. « Est-ce cela, la nouvelle littérature ? » Sans être de l’Académie (il n’en avait nul besoin), Pierre Bourgeade est donc parti, comme me l’a écrit joliment l’ami qui m’a appris son décès, « rejoindre Les Immortelles ».