Tout le monde parle de température. Parce que la terre se réchauffe, bien sûr, mais aussi parce que la température joue un rôle à la base de beaucoup de mécanismes biologiques, et qu’un petit changement de température peut avoir des impacts au niveau d’une population toute entière. Prenez les poissons par exemple. Ces poïkilothermes (dont la température corporelle est régulée par la température environnementale) ont été regardés de près, pour comprendre comment leur immunocompétence change quand la température remonte au cours de l’année. Et en effet, on dispose de bonnes données à long terme sur l’évolution de différents indicateurs.

Mais personne ne s’est vraiment penché sur le cas des poissons de rivière, qui voient la température de leur habitat augmenter de plusieurs degrés en l’espace de quelques jours. Vous imaginez bien que passer à 10°C quand on a passé plusieurs mois à environ 4°C, ça fait un choc. Mais ce n’est pas tout. En même temps que la température remonte rapidement dans la nature, au début du printemps, on assiste a une explosion de la charge parasitaire (certains ectoparasites peuvent multiplier leur population par un facteur 10 en quelques jours, avec une zone de sensibilité de deux degrés). Et pour couronner le tout, cette augmentation de température catapulte les poissons en plein dans la gamme de températures qu’ils interprètent comme un signal fort pour recommencer à investir dans la reproduction… activité particulièrement coûteuse.

Bref, ce n’est pas seulement une température qui remonte, c’est aussi la reprise très rapide de beaucoup d’activités qui ne sont pas compatibles : ce que vous investissez quelque part est perdu pour le reste! Nous nous sommes donc penchés sur cette situation (nous étant ici Andrea Šimkova et Pavel Hyrsl, de l’Université Masaryk en République Tchèque, ainsi que Serge Morand et moi-même, de Montpellier) en ayant en tête deux questions :

- Quelle est la réaction des poissons (ici Leuciscus cephalus) face à cette situation, comment les différentes activités sont-elles en interaction, et comment ces interactions diffèrent-elles entre les sexes?

- Quels sont les indicateurs pertinents de l’immunocompétence en milieu naturel (i.e. avec quelques mesures capture t-on le maximum de la variance totale d’un système complexe)?

Vous pourrez bientôt lire ces résultats dans Poisot, Šimkova, Hyrsl & Morand (sous presse) Interactions between immunocompetence, somatic condition, and parasitism in the chub in early spring

Journal of Fish Biology (dès que le manuscript sera mis en forme par l’éditeur!), mais en attendant je vous conseille de poursuivre votre lecture du présent billet et en trouver la version light.

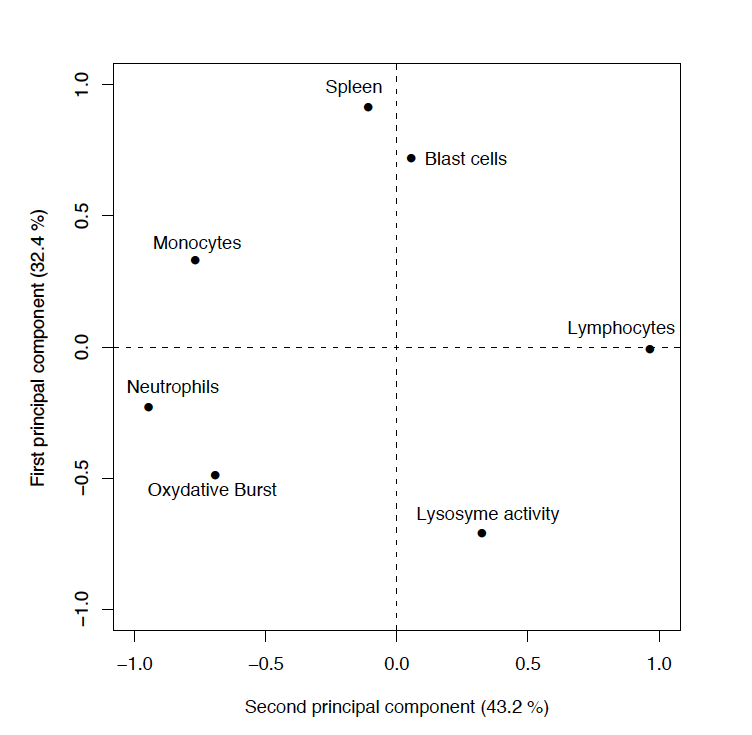

Notre premier résultat est méthodologique : la masse de la rate, ou différents indicateurs composés à partir de cette masse, ne sont pas des indicateurs suffisants de l’immunocompétence chez les poissons. A l’appui, les figures 4a et 4b du papier (4a reproduite ci dessous), qui montrent les corrélations entre les différents indicateurs de l’immunocompétence envisagés : le fait que toutes les variables soient aussi éclatées autour du point central, et à des distances à peu près égales de ce point, et les unes des autres, indique très clairement qu’ils sont tous nécessaires pour expliquer la variance de l’activité immunitaire.

Ce résultat peut n’avoir l’air de rien à première vue, mais il faut savoir que la plupart des agences de surveillance de l’environnement recommandent d’utiliser un indicateur composé à partir de la masse de la rate pour les études en écotoxicologie.

Pour être précis, il reste la possibilité que la jolie dispersion de cette figure soit liée au fait que l’activité de chaque indicateur en faible température est minime, réduisant le signal statistique. Le fait que le même schéma soit observé quand la température se réchauffe, et que des tests assez conservatifs nous donnent le même résultat (Suppl. table 1) fait qu’on a quand même confiance en ce qu’on raconte.

Notre second résultat est aussi méthodologique : nous avons cherché à mesurer l’interaction entre le parasitisme et d’autres variables. Il a donc fallu mesurer quantitativement “le parasitisme”. Nous avons émis le postulat que la structure de la communauté de chaque hôte était aussi importante que la structure de la communauté de l’ensemble des hôtes de la population. Et par structure, nous entendons à la fois diversité et effectif de chaque espèce. Nous proposons donc un nouvel indicateur global de charge parasitaire, délicatement nommé Structure-Intensity Index, qui regroupe l’ensemble de ces informations, en une seule valeur.

Cet indicateur n’est pas comparable d’une étude à l’autre (ça tient à la manière dont il est calculé), mais c’est celui qui reflète le mieux la nature du parasitisme (selon nos critères!) dans un échantillon donné, et il est particulièrement utile pour les analyses corrélatives (comme la notre…) entre autres choses. Le code pour le calculer est dans les supplementary data du papier, et en ligne sur mon site.

Je pourrais arrêter ici, dans la mesure ou nous avons profité de nos données pour explorer de la méthodologie pour de futures études (je vous reparlerai bientôt d’un papier super intéressant qui se prépare). Une fois le déblayage méthodologique effectué, on a quand même fait un peu d’écologie, qui forme notre troisième résultat : toutes les interactions que j’ai mentionné en début de cette note sont sous un très forte dépendance environnementale, puisque (Table 1) c’est sans doute le facteur le plus discriminant par rapport à nos données, notamment (Table 2) pour les parasites.

Enfin, nous montrons que les investissements dans la rate (supposé refléter l’immunocompétence) et dans les gonades (reproduction) ne sont pas antagonistes (et sont même corrélés), ce qui nous amène à conclure que (i) soit l’énergie disponible permet de faire deux choses à la fois, soit (ii) la rate n’est vraiment pas un indicateur à recommander pour l’immunocompétence.

Vous trouverez aussi dans le papier mention d’une absence de corrélation entre le parasitisme et des indicateurs de l’immunocompétence. Ce quatrième résultat nous fait supposer que, quand l’environnement n’est pas optimal, les hôtes peuvent faire le “choix” de ne pas lutter contre les parasites, en ne leur résistant pas, pour conserver le peu d’énergie disponible pour survivre. Une hypothèse que j’aime particulièrement (et que je suis en train de tester théoriquement), pour les implications qu’elle a face à la théorie de la course aux armements, mais j’en parlerai plus tard…

PS : Il va falloir s’habituer au rythme de publication ralenti de ce blog. J’ai des brouillons sur mon bureau, des simulations à faire tourner, des manips à finir, des cours à préparer, et envie de démontrer empiriquement qu’il n’y a pas de trade-off entre thèse et vie de couple… Je vais me refaire un café…