Le sentiment national allemand s'est construit autour de trois éléments : la religion, avec l'influence grandissante des élites protestantes, la reconnaissance d'une langue allemande, le Hochdeutsch, et la Révolution française qui vit naître les termes de nation et de patriotisme. Dans une Allemagne longtemps morcelée, le sentiment national va prendre corps tout au long du XIXe siècle, jusqu'à ce que la Prusse de Bismarck en devienne l'élément moteur. Nous avons demandé à François-Georges Dreyfus, cofondateur, avec Alfred Grosser, de la Revue d'Allemagne, de nous éclairer sur ce phénomène complexe qui mobilisa les notions de culture, de langue puis de race, pour affirmer sa volonté de puissance politique et économique sur l'Europe entière.

En ce début du XXIe siècle, nous avons beaucoup de mal à penser qu'il y a deux cents ans, s'il y avait des Allemands, il n'y avait pas d'Allemagne et que le sentiment national ou l'idée d'appartenir à un même peuple n'effleuraient personne. Le Saint Empire romain germanique n'avait été germanique que de nom : avec trente-cinq millions d'habitants environ, il réunissait vingt à vingt-cinq millions d'Allemands, cinq millions de francophones – dans les Pays-Bas autrichiens, l'actuelle Belgique – quatre millions de Slaves en Bohême et en Slovénie, et plus d'un million d'Italiens dans le Trentin. Par ailleurs, au cours du XVIIIe siècle, Prusse, Saxe, Bavière, Hanovre, Autriche furent en guerre les uns contre les autres ; ces conflits se poursuivirent jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le nationalisme allemand est donc un sentiment très récent qui, en dehors de phénomènes endogènes dus à des intellectuels ou à des théologiens comme Herder ou Justus Möser, est né et s'est développé sous l'impact de la Révolution française. Au fond, on est d'abord rhénan, bavarois, saxon ou mecklembourgeois avant d'être allemand et cet attachement, qui perdure encore aujourd'hui, explique largement le fédéralisme de la RFA.

Les sources du nationalisme allemand

Le nationalisme allemand s'est construit autour de trois éléments ou événements : la religion, la langue, la Révolution française.

C'est à partir de la langue qu'un philosophe comme Herder envisage une nation allemande. En 1769, il constatait que « l'Allemagne n'est […] ni Rome, ni une monarchie, ni une république, mais un chaos sans unité ».

Ce sont les traditions linguistiques qui permettront, dit-il, « la formation d'une nation, la véritable constitution d'un peuple, d'un Volk ». Pour Herder, si l'on en croit l'étude de Louis Dumont, L'Idéologie allemande, « le peuple germain est porteur de la culture chrétienne occidentale ». Ainsi naît une conception très allemande de la nation. Dans un monde germanique sans unité politique ni assise territoriale, va se développer une vision politique de la nation qui, peu à peu, se transformera en conception ethnique pour ne pas dire raciste, fondée sur une communauté de culture qui déviera en une communauté pseudo-raciale.

Toutefois, en Allemagne, l'unité linguistique n'est qu'apparente : au milieu du XVIIIe siècle, c'est encore en latin qu'on enseigne dans les universités ; le roi de Prusse Frédéric II, qui sait mal l'allemand, écrit presque exclusivement en français ; c'est aussi en français, jusqu'à la bataille d'Iéna en 1806, que l'on s'exprime à l'Académie royale de Prusse. Par ailleurs, aujourd'hui encore, dans la vie quotidienne, plus du tiers des Allemands s'expriment dans leur dialecte régional : en Haute Bavière, en Frise ou en Rhénanie, il s'agit parfois de la moitié de la population. Selon un sondage des années 1980 dû à Allensbach, 83% des paysans et 61 % des ouvriers utilisent régulièrement le patois. Au reste, pour les catholiques allemands, le Hochdeutsch, le haut allemand, qui depuis le XVIe siècle est devenu peu à peu la langue littéraire, est d'abord une langue d'hérétiques. En effet, c'est l'idiome saxon qu'a utilisé Martin Luther pour traduire la Bible : la culture que propage le Hochdeutsch est une culture « évangélique », au sens allemand du terme, c'est-à-dire protestante ; cette idée est confortée par le poids des intellectuels protestants, souvent enfants de pasteur, dans la vie culturelle allemande. Toutefois, au nom des principes élaborés par Herder, nombre de nationalistes allemands prétendent qu'est allemand celui qui parle allemand ou un dialecte germanique comme l'alsacien ou le néerlandais.

L'apparition d'un sentiment national allemand se fait peu à peu tout au long du XVIIIe siècle. La France sert particulièrement de modèle : en Brandebourg-Prusse, ce sont les Huguenots qui contribuent à diffuser la notion d'État, un des éléments autour duquel se forge un sentiment national qui sera aussi favorisé par le piétisme.

Le piétisme, forme luthérienne de piété individuelle largement influencée par le calvinisme, développe la glorification de l'individu mais aussi celle de la communauté des croyants. De ce fait, le piétisme va contribuer à la naissance d'un nationalisme allemand. Le philosophe piétiste Johann Georg Hamann (1730-1788) estime au milieu du siècle que le « langage est une chose divine […], c'est un sacrement car il révèle chaque être particulier et la langue nationale révèle chaque peuple. » Au fond, le piétisme répand et démocratise un élément de la pensée luthérienne. Luther n'avait-il pas été le premier dans son Discours à la nation allemande à utiliser cette formulation ? Vers 1750, le piétisme – par son refus de la pensée des Lumières – facilite le passage de « l'intériorité luthérienne à l'esthétique, au romantisme, au patriotisme » (L. Dumont). Le piétisme favorise la communauté, la Gemeinschaft, fondée sur le sentiment d'appartenance au peuple auquel on se dévoue librement, ce qui facilite l'appréhension de cette notion de la petite communauté laïque dans laquelle on vit, thème cher à la pensée nationaliste. C'est ce thème d'appartenance à la « petite Patrie », à la Heimat, que tend à développer le philosophe et historien Justus Möser. Avec lui et d'autres intellectuels souvent originaires d'Allemagne du Nord se renforce le profond sentiment de supériorité des luthériens allemands face aux populations catholiques de Westphalie, de Rhénanie ou de Bavière. Mais le sentiment national allemand est encore bien superficiel. Il ne se développe guère que chez les Akademiker, « ceux qui sont allés à l'université », ce qui est le cas, dès avant la Révolution française, de la plupart des fonctionnaires importants et du corps pastoral dont l'influence est évidemment considérable. Dans nombre de milieux luthériens se développe la notion d'un nationalisme allemand à caractère protestant, « éclairé », face à l'empire des Habsbourg catholique et obscurantiste. Ce sentiment va s'affirmer avec la Révolution française.

Le monde germanique a d'abord applaudi la Révolution française : les jeunes étudiants que sont alors Schelling, Hegel, Höderlin, le poète Klopstock, Kant, s'enthousiasment, comme la plupart des intellectuels, devant la Déclaration des droits de l'homme, mais la masse de la population est réticente : on craint l'expansionnisme français, et l'exécution de Louis XVI marque la fin du soutien aux idées révolutionnaires. Toutefois la révolution accélère la prise de conscience de l'existence d'une nation allemande. Les Allemands libéraux qui avaient fait preuve de ferveur renoncent dès 1793 à leurs idées libérales et s'engagent dans le combat pour la nation allemande. Wieland publie alors une étude sur le Patriotisme allemand. Fichte, après avoir été candidat en 1793 à une chaire de l'université – devenue française – de Mayence, proclame dès 1795 son attachement au nationalisme allemand. Son étude sur le patriotisme – avant même ses Discours à la nation allemande – marque une rupture avec l'individualisme cosmopolite et rationaliste des Lumières, au profit d'un sentiment national fondé sur l'histoire et les traditions de la communauté populaire allemande. Aux Lumières rationalistes se substitue un romantisme politique irrationnel largement marqué par le piétisme qui conforte l'idée de nation allemande.

Même si, vers 1800, l'idée de nation allemande est essentiellement le fait d'intellectuels, le sentiment national se popularise dès 1795 avec l'occupation de la rive gauche du Rhin par la France. En 1797, le traité de Campo Formio, confirmé en 1801 par le traité de Lunéville, reconnaît l'annexion de l'essentiel de la Rhénanie par la France. En 1803, la carte de l'Allemagne est profondément transformée par le Recès, le Reuz, de Ratisbonne. Aux trois cent quatre-vingts participants de 1789 se substituent une centaine de petits États : la plupart des domaines ecclésiastiques disparaissent ainsi. C'est le début de la prépondérance politique des protestants dans le monde germanique. Simultanément, le peuple allemand prend conscience que la France annexe le cinquième des territoires allemands.

La situation s'aggrave en 1806 puis en 1810. En 1806, après Iéna et le traité de Presbourg, est constituée une confédération du Rhin qui groupe sous « protectorat » français la plupart des États allemands sauf la Prusse et le Mecklembourg. En 1810, l'Empire français annexe le Nord de l'Allemagne et y crée cinq nouveaux départements.

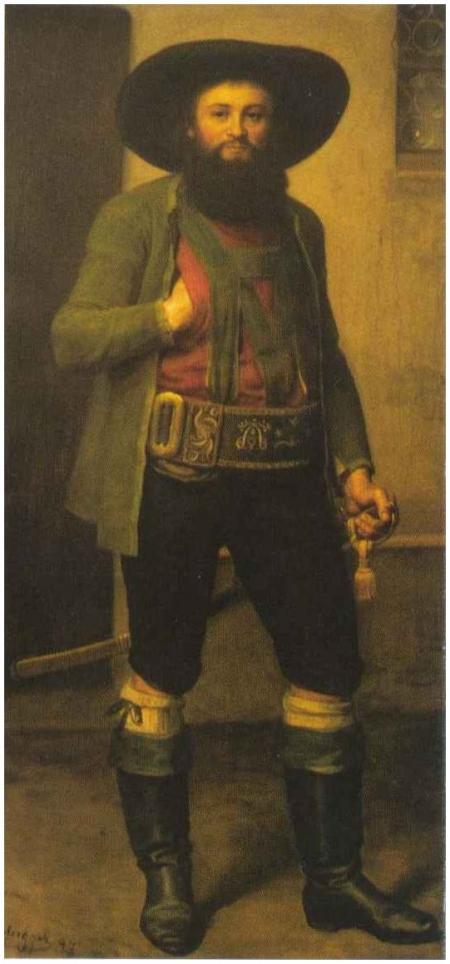

Entre 1803 et 1812, l'Allemagne, en dehors de la Prusse, est quasiment devenue française : Hambourg, Brême, Münster, Aix-la-Chapelle, Mayence et Coblence sont des préfectures ; à Düsseldorf et Kassel règne des « Napoléonides » ; Bade, Bavière, Wurtemberg et Saxe ont des liens très étroits avec la France. Mais la présence française est source de mécontentement. Les forces françaises stationnées un peu partout vivent plus en occupants qu'en alliés. Bien plus, on souffre du blocus continental même si ce dernier accélère la révolution industrielle : la production de houille double dans la Ruhr de 1800 à 1813. La révolte d'Andreas Hofer dans le Tyrol a un profond retentissement qu'utilise la propagande politique prussienne. La retraite de Russie accélère le processus francophobe : c'est alors que naît véritablement le nationalisme allemand, conforté par la guerre de libération qui s'achève avec la défaite de Napoléon à Leipzig. Toutefois subsiste dans l'âme populaire le sentiment qu'il y eut pendant un temps, certes fort bref, un même souverain, une même loi, une même monnaie de Mayence à Lübeck.

Simultanément, le développement du nationalisme entraîne la naissance d'une pensée résolument antifrançaise. Elle rallie les adversaires des Lumières, réhabilite l'histoire et les traditions germaniques et rejoint tout le mouvement romantique autour de Novalis. Ce romantisme politique allemand, fondé sur la glorification du passé médiéval, se forge autour du « noble travail du sol ». Fichte développe alors dans ses Discours à la nation allemande les termes que dispensent les sermons antifrançais de Schleiermacher, le théologien fondateur du nationalisme théologique. Fichte souligne combien le luthéranisme est enraciné dans toute la tradition allemande : « seul il pourra lutter contre l'obscurantisme » romain que Fichte associait systématiquement au despotisme. Reprenant les termes de Herder, il insiste sur l'importance de la langue et prend acte de l'hostilité populaire aux mesures qui rendent obligatoire l'usage du français dans les neuf départements de l'Empire.

Profitant de la retraite de Russie, la Prusse reprend la lutte contre la France et c'est autour d'elle que se regroupent les patriotes allemands. Paraissent alors toute une série de libelles qui réclament la constitution d'un État allemand groupant tous les peuples parlant l'allemand, et qui inclurait au besoin des peuples extérieurs à ce qu'était le Saint Empire. Ainsi apparaît la notion de Volkstum, rassemblement de tous les hommes de même langue, de même culture, de même race. Peu à peu, la constitution d'une nation allemande prend corps dans la bourgeoisie administrative et dans les milieux universitaires groupés dans le Togenbund , la « Ligue de la vertu ».

Les traités de Vienne de 1815 ne créent pas d'État allemand mais se contentent de constituer une confédération germanique de trente-neuf États qui n'a guère plus de pouvoir que le Saint Empire en 1789 ; la Prusse et l'Autriche en font partie. La Prusse est alors divisée en deux, les territoires annexés à l'ouest étant séparés du noyau oriental par la Hesse et le Hanovre. Elle est linguistiquement homogène mais le nouveau royaume compte désormais un tiers de catholiques en Rhénanie et en Westphalie. La partie autrichienne de la confédération est infiniment moins homogène. On y compte six millions d'Allemands pour trois millions de Tchèques, trois cent mille Slovènes et quatre cent mille Italiens : l'Autriche est-elle encore vraiment allemande ? demandent certains Allemands du Nord ; d'autant que l'Empire, en dehors de la confédération, contient trois millions de Hongrois, trois millions de Polonais, un million et demi d'Italiens, un million de Slovaques, autant de Roumains et cinq cent mille Allemands. Dans l'Empire des Habsbourg, sur vingt millions d'habitants, il n'y a que six millions cinq cent mille Allemands. Dès lors la Prusse apparaît – malgré ses problèmes – comme l'élément moteur du sentiment national allemand.

L'explosion du nationalisme allemand

Elle s'en rend parfaitement compte et c'est autour des Hohenzollern que se créent des associations et des revues intellectuelles panallemandes. S'organise aussi l'union douanière, le Zollverein. Grâce aux mines de la Ruhr, de la Sarre et de Silésie, la Prusse est en effet un État qui, entre 1815 et 1848, s'industrialise à un rythme record. Le Zollverein inspiré par l'économiste Frédéric List regroupe dès 1836, autour du système douanier prussien unifié en 1818, la plupart des États allemands, à l'exception du Hanovre qui appartint à la couronne d'Angleterre jusqu'en 1837.

Cette extension est accélérée par l'apparition du chemin de fer, qui, selon les termes de Treitschke, est le « levier de la formation populaire et de la nationalité ». Dès 1850, l'Allemagne peut compter avec un réseau de cinq mille six cents kilomètres de voies ferrées dont le centre est Berlin : on peut aller en train de Berlin à Munich, alors que la liaison Vienne-Munich ne sera terminée qu'en 1860 ! Berlin, dès lors, est la capitale économique et intellectuelle du monde allemand.

Le nationalisme pan allemand qui se développe autour de la Prusse s'appuie sur deux éléments. Tout d'abord, le royaume des Hohenzollern est un État alphabétisé : théoriquement obligatoire dès le milieu du XVIIIe siècle, l'enseignement primaire est généralisé dans tout le royaume ; l'enseignement secondaire se popularise et compte proportionnellement deux fois plus d'élèves qu'en France, d'autant que se met en place un début d'enseignement professionnel. Les universités connaissent un essor certain et, à leurs côtés, apparaissent de nombreuses écoles d'ingénieurs. Le monde des enseignants, des lycéens et des étudiants est un élément important dans l'essor de la pensée nationaliste : on insiste dans le milieu universitaire, au sens le plus large, sur la nécessité de développer « une morale permettant d'aider à l'éducation du peuple allemand pour reconstituer la patrie allemande ».

Ainsi favorisée, apparaît une vision nouvelle de la société fondée sur l'amour du sol allemand et de la civilisation rurale ; sur une émotion basée sur l'histoire de la nation allemande ; sur la glorification du sentiment national, sur l'exaltation de la discipline, de l'autorité, du militarisme et sur la méfiance de l'étranger.

Même si Henri Heine dénonce cette « teutomanie », elle est incontestable et se traduit en 1842 par l'érection près de Ratisbonne, au-dessus du Danube, d'un monument à la gloire du Walhalla, un des grands mythes germains. En 1840 déjà, le « Rhin allemand » de Becker traduisait bien l'importance et la vitalité du nationalisme allemand.

Politiquement, le nationalisme allemand va s'exprimer dans les révolutions de 1848 qui, dans les États allemands, sont plus nationales que libérales ou sociales. On veut fonder un État allemand, tel est le Leitmotiv du parlement de Francfort en 1848-1849.

On assiste certes, entre 1830 et 1848, à une poussée du libéralisme dans le monde allemand mais, sous l'influence d'universitaires berlinois, de théologiens comme Schleiermacher ou de philosophes comme Hegel, ce libéralisme allemand est marqué par une sorte de radicalisme national dans lequel s'enracine le socialisme allemand dès les années 1840. F. von Hayek le souligne bien lorsqu'il analyse les sources du national-socialisme dans La Route de la servitude.

Le parlement de Francfort, élu en mai 1848 par tous les États allemands, doit très vite régler un problème essentiel : quand on parle d'Allemagne, de quelle Allemagne s'agit-il ? S'agit-il de la « Petite Allemagne », avec ses vingt-cinq millions d'habitants, ce qui exclut l'Autriche dominée de ce fait par la Prusse ? De la « confédération », telle qu'elle existe depuis 1815 ? Ou encore de la « Grande Allemagne » incluant la confédération et les territoires dépendant de la Prusse – la Posnanie et la Prusse orientale – comme de l'Autriche – avec la Galicie, la Hongrie, la Croatie, la Vénétie et la Lombardie ?

Apparaissent ici deux dimensions de la nation allemande, l'ethnie et la religion : « la Grande Allemagne » est un ensemble à majorité catholique, majoritairement peuplé de non-Allemands – Slaves, Roumains, Italiens et Hongrois. Or les Allemands, majoritaires même dans la confédération, dominés par une intelligentsia protestante, considèrent que ces allogènes appartiennent à des communautés économiquement sous-développées et inférieures parce que catholiques. Au reste, le parlement de Francfort a très vite repris à son compte les positions hostiles aux tendances panslaves qui se développent en Bohème. Il développe des conceptions pangermanistes, envisageant sans appréhension l'intégration à l'Allemagne de l'Alsace et des Pays-Bas, « bastions avancés de l'Empire germanique ». Les intellectuels qui siègent à Francfort – 59% des députés – sont profondément pénétrés des idées de Herder sur le lien entre la langue et la nation.

Bien que le parlement se soit rallié à la solution de la « Petite Allemagne », le roi de Prusse refuse la couronne impériale qu'on lui offre. La confédération va perdurer encore pendant une vingtaine d'années mais elle est secouée par les conflits austro-prussiens, – guerre des duchés, guerre austro-prussienne de 1866 – et va être dominée par la politique de Bismarck. Comme la majorité des milieux dirigeants prussiens, à la suite des historiens de l'université de Berlin et des grandes revues intellectuelles qu'ils animent, Bismarck envisage la constitution d'une Prusse élargie à toute l'Allemagne du Nord, écartant les principautés catholiques où domine un état d'esprit réactionnaire favorisé par le renouveau conservateur clérical et ultramontain personnifié par Pie IX. Or les classes moyennes d'Allemagne, encadrées par toute une série d'associations évangéliques allant des sociétés de bienfaisance aux sociétés de tir, aux chorales et aux cercles de lecture, soutiennent cette idée d'une petite Allemagne luthérienne dirigée par la Prusse. Comme le souligna en 1959 l'historien allemand W. Mommsen, c'est la politique napoléonienne qui conduisit les États catholiques d'Allemagne du Sud à suivre Bismarck et à intégrer le 18 janvier 1871 le nouveau Reich allemand.

Le nationalisme allemand, enraciné dans le luthéranisme, est fondé essentiellement sur une vision culturelle de la nation qui conduisit, à la fin du XIXe siècle, à une conception nationaliste qui, à côté de la culture et de la langue, intégra l'idée de race accompagnée d'une volonté de puissance, alors soutenue par l'essor économique.

Source du texte : CLIO.FR