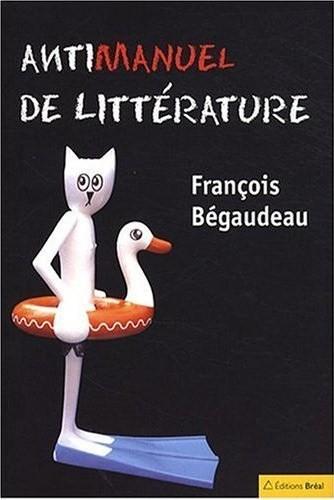

Au second semestre de 2008, plusieurs ouvrages se sont penchés sur la littérature. J’ai déjà rendu compte du Jourde et Naulleau qui dresse avec un humour décapant le panorama de ce que les auteurs considèrent comme les fausses gloires de notre monde des lettres. Dans son Antimanuel de littérature (Editions Bréal, 312 pages, 21 €), François Bégaudeau se veut plus ambitieux ; il ne se limite pas aux écrivains du XXIe siècle, ni au domaine purement français. Avec une volonté clairement affichée de « désacraliser » la discipline, il tente d’en définir les enjeux à travers un certain nombre de questions, à commencer par « qu’est-ce que (n’est pas) la littérature ? »

Traiter sérieusement un champ aussi vaste en quelques 300 pages pouvait sembler une gageure, mais ouvrait des perspectives passionnantes ; or, le résultat se révèle particulièrement décevant. Cet Antimanuel se présente un peu comme un anti Jourde et Naulleau. Dans celui-ci, le texte des deux auteurs, vivant, grinçant, pertinent, se lit avec un réel plaisir tandis que les extraits qu’ils publient en illustration de leur propos frappent, la plupart du temps, par leur vacuité littéraire. Dans l’Antimanuel, les textes cités font preuve, à quelques exceptions près, d’un goût plutôt sûr : Rimbaud, Perec, Queneau, Chevillard, Faulkner, Michaux, Gombrowicz, Genet, etc. En revanche, ce qu’écrit l’auteur est souvent loin d’accrocher un lecteur qui peine à le suivre. A des questions intéressantes, bien que convenues (qu’est-ce qu’un écrivain ?, la littérature va-t-elle disparaître ?,…), il répond par un fatras de longues digressions, de petits règlements de comptes et de truismes.

Ainsi, la littérature serait « fascinée par le corps de la femme » – on l’ignorait –, il ne faut jamais mettre de virgule avant le mot « et » – vraiment ? – l’écrivain serait un misanthrope qui fuirait le monde. Il n’est pourtant qu’à lire la Correspondance de Flaubert pour tordre le cou à ce mythe de l’écrivain totalement solitaire. Dans ses lettres, adressées à une foule de correspondants, il les interroge sur l’histoire, la bourse, la botanique et bien d’autres thèmes au moment où il rédige Salammbô, L’Education sentimentale ou Bouvard et Pécuchet. Ecrire implique aussi de se frotter à l’autre, voire de coopérer. Il n’importe. Désacraliser devient le maître-mot de cet Antimanuel : « Alternatif, ce livre ne l’est que s’il déjoue la contre-productivité de manuels qui, à sacraliser la littérature, en viennent à la rendre intimidante plutôt que désirable. » On éprouve cependant quelques difficultés à désirer la littérature selon Bégaudeau.

Car la tentative de désacralisation tourne court, vire rapidement au mépris du sujet traité autant que des lecteurs. Ces benêts apprécieraient-ils le style et la grammaire, on leur démontre qu’ils n’ont rien compris.

Le style ? Une invention bourgeoise, rien de plus : « Le style manifeste une appartenance

La grammaire ? Elle n’est évoquée (avec l’orthographe) sur un mode faussement second degré qu’en p. 273 et, indirectement, p. 102 (on comprend qu’elle n’est qu’un amusement pour « oisifs »). La dimension esthétique ou poétique de l’écriture ? Elle fait l’objet de sarcasmes : « Quel intérêt d’écrire ʺles collines s’auréolaient des derniers rayons du soleil couchantʺ plutôt que ʺla nuit tombaitʺ ? C’est plus beau ? On a dit qu’on s’en foutait du beau. » On s’en doutait un peu.

Les rares moments intéressants (par exemple une critique de l’autofiction) s’interrompent vite, les sujets n’étant que survolés. En outre, l’auteur semble peu se préoccuper d’étayer ses assertions gratuites et ses jugements à l’emporte-pièce sur des bases solides. Ainsi, lit-on (p. 101) : « Zola est-il le premier à faire usage du style indirect libre ? Nous l’ignorons et rechignons à prendre le métro pour l’aller vérifier à la bibliothèque François Mitterrand. Nous n’aimons pas la ligne 6, mais souffrons d’espérer sans espoir y croiser Jeanne qui habite à [sic] Denfert-Rochereau. »

Cet humour se revendique « potache » alors qu’il est simplement lourd, pénible, comme est pénible le narcissisme de l’auteur qui ne manque aucune occasion de parler de lui. « Le corpus super troué d’œuvres ici mentionnées est à la mesure de la culture de l’auteur, qui emportera dans sa tombe d’immenses lacunes dans un domaine où ses nombreux diplômes laissent croire qu’il excelle. » - « Une fois, je rencontre un écrivain au métro Saint-Ambroise. Je lui dis qu’est-ce que tu fais ? Il me dit je résiste. Je lui dis tu résistes encore longtemps. Il me dit jusqu’à 17 h 30. Ça ne m’arrangeait pas, Jeanne m’attendait à 17 h 15 au métro Saint-Maur et j’allais dérouiller. » Le regretté Raymond Devos n’a plus qu’à aller se rhabiller. Ne faut-il pas encore deviner un autoportrait dans cet extrait mémorable :

« Imbue d’elle-même. Sous ce jour peu flatteur avons-nous peint la littérature. Or cette pauvresse a élevé en son sein des chevaliers blancs qui la rachètent. Chevaliers noirs, plutôt, en ce qu’ils désarment la morgue aristocratique de la littérature, résistante autoproclamée, debout seule contre tous, brassant du vent et se battant contre des moulins, pour reprendre une métaphore qui chez Cervantès fut d’abord comiquement littérale. »

Chevalier blanc ou noir, rien de moins. Il y a des auteurs qui résistent au chant des sirènes

Ce n’est peut-être pas un hasard si François Bégaudeau, dans une émission du 9 octobre, défendit BHL contre ses détracteurs, animés, paraît-il, de « tristes passions » (jalousie, colère, etc.). Il y a, chez les deux hommes, un côté donneur de leçons qui n’échappe guère à ceux qui les écoutent et attirent les tartes à la crème gloupinesques, comme un aimant la limaille.

En refermant l’Antimanuel de littérature, on se demande à qui ce livre s’adresse vraiment. Pas aux « Djeunz », alors qu’une telle entreprise aurait été utile pour leur montrer la littérature sous un angle plus attractif que l’approche traditionnelle des manuels ; pas aux universitaires que les plaisanteries à quatre sous et le nivellement par le bas agaceront ; pas davantage aux amateurs de littérature qui n’y apprendront rien.

Illustrations : Jean-Honoré Fragonard, La Liseuse (circa 1771) - Arcimboldo, Le Bibliothécaire (1566) - Livre.