La récente affaire de la réincarcération de Jean-Marc Rouillan m’a donné à réfléchir. J’ai repensé à une autre affaire, où le même problème est posé dans des termes un peu différents.

Depuis quelques mois, je suis une option assez décalée dans mon cursus universitaire. Ce cours, “La Chine Médiévale”, des Tang (époque des Carolingiens chez nous) aux Ming (balayés par les Mandchous en 1644), était proposée par Bernard Chevalier, historien du Moyen-âge, aujourd’hui professeur retraité de l'Université François Rabelais de Tours. J’ai parlé avec lui au téléphone il y a quelques jours. Il m’a expliqué pourquoi il avait conçu cette option : « Je ne voulais pas que nos étudiants soient cantonnés à l'étude de l'Occident et de la France. Se plonger dans une civilisation totalement différente permet de reprendre son jugement sur la nôtre. ». Toute la différence entre les têtes bien pleines et les têtes bien faites...

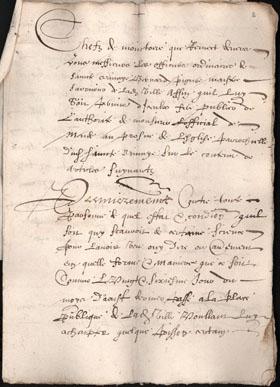

Philippe Maurice passe sa licence d'histoire en 1987 à Saint-Maur. Le 18 octobre 1989, il soutient sa maitrise d’histoire du Moyen-Âge à Yzeures-sur-Creuse, où il a été transféré. « Ça s’est passé une sorte de salle de spectacle, se souvient Bernard Chevalier, en présence de surveillants, d'éducateurs, de deux professeurs, Christine Deluz et moi-même, et de deux étudiants tourangeaux tenant lieu de public, pour la bonne forme. » Dans une ambiance carcérale peu propice, Maurice apprend le latin, un peu d’occitan, la paléographie, le droit… On lui fournit des archives microfilmées, avec l'appareil pour les consulter. Un visiteur de prison, directeur des archives départementales, le met en contact avec le responsable des archives notariales de Lozère, car il a fixé son intérêt sur l'histoire du Gévaudan. Il passe ensuite son DEA.

« Jamais on ne parlait de sa situation pénale, ou de ses conditions d'incarcération. On le voyait deux fois par an, dans la salle dévolue aux visites des avocats. On lui parlait comme à un étudiant ordinaire.» Une seule fois, Philippe Maurice se laisse aller à des confidences : « J'ai beaucoup changé. mais l'Administration Pénitentiaire ne le sait pas. Et comment pourrait-elle le savoir ? » Sa mère lui photocopie les livres dont la communication lui est interdite. Comme ses études l’empêchait de travailler, sa marraine subvient à ses besoins, pour qu’il puisse “cantiner” (acheter le nécessaire : savon, dentifrice, etc.) et payer les échéances de l'indemnisation de la famille de la victime (qui court encore aujourd’hui).

Un comité de soutien demande sa libération conditionnelle fait jouer ses réseaux et embarque quelques historiens prestigieux (Jaques Le Goff, Jean Favier…). Bernard Chevalier note pudiquement que certains refusèrent d'y participer. On déniche un poste de vacataire au Département d'Archéologie, car Philippe Maurice doit avoir un emploi pour être libéré. Les lettres de demande libération conditionnelle à la Chancellerie se multiplient. « Aucune réponse : même pas un accusé de réception». Car si Philippe Maurice n'est pas un enjeu pour l'opinion, il l'est pour les politiques, qui se méfient de la réaction des syndicats de police.

Le 4 novembre 1999, Philippe Maurice bénéficie d’un régime de semi-liberté, travaillant la journée et allant coucher à la prison de Tours le soir. En 2000, Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, signe sa libération conditionnelle. Philippe Maurice est maintenant chercheur à l’EHESS.

Morale(s)

Ce qui interroge le plus, c’est cette idée des Justes et du mérite. Selon cette idée, il faudrait de bien bonnes raisons pour libérer ces hommes ou ces femmes, et des âmes charitables pour faire bouger les choses et faire accepter ça à l’opinion. Eh quoi, avons-nous toujours besoin d’un Voltaire pour réhabiliter Calas, ou d’un Reinach pour libérer Dreyfus ? Ne devrions-nous pas nous même nous mêler de ce qui nous regarde pour imposer à la société de se grandir en tournant la page, quel que soit le profil du détenu, méritant ou pas ?

Je laisse le dernier mot de cette histoire à Bernard Chevalier : « Pour une fois que nos études érudites servent à la réhabilitation d'un homme…»

Photos : Pedro Ruiz/ledevoir.com, wikipedia, Ministère de la Justice, archives de Lozère