Et puis ces quelques lignes au début de son livre "Lisbonne":

"Sur sept collines qui sont autant de points d'observation d'où l'on peut contempler de magnifiques panoramas, s'éparpille, vaste, irrégulière et multicolore, la masse de maisons qui constitue Lisbonne.

Pour le voyageur qui arrive par la mer, Lisbonne, même de loin, s'élève comme une ravissante vision de rêve, et se découpe clairement contre le bleu vif du ciel que le soleil réchauffe de son or. Les dômes, les monuments, les vieux châteaux font saillie au-dessus du'fouillis de maisons et semblent être les lointains hérauts de ce séjour délicieux, de cette région bénie.

L'émerveillement du touriste commence dès que le navire approche de la barre, et qu'il voit paraître, une fois dépassé le phare de Bugio — cette petite tour qui monte la garde à l'embouchure du Tage, voici trois siècles d'après les plans du frère Turriano —, la tour de Belém et ses créneaux, (...)."

Comment résister à l'attrait de cette ville ? Fraîchement de retour, voilà jetées sur l’écran impressions, pensées et anecdotes sur Lisbonne.

Samedi

Nous sommes partis au petit matin. A travers le pare-brise de la voiture, nous assistons au lever du soleil avec l’impression d’assister à un spectacle rare, comme des cosmonautes qui regarderaient la terre de leur hublot. La grosse boule orangée s‘élève à mesure que défilent les kilomètres.

En début d’après-midi, nous traversons le pays basque, passons la frontière espagnole. Quelques kilomètres après San-Sebastian, nous nous enfonçons dans le pays.

Vitoria-Gasteiz, Miranda De Ebro.

La région semble vide. Un désert de broussaille couleur fauve s’étend à perte de vue. L’autopista aux longues lignes droites monotones semblent ne jamais vouloir s’arrêter. Après 12 heures de route, enfin, nous quittons le bitume. La route m’a hypnotisée et j’aurai pu continuer encore longtemps à rouler, sans me poser de questions. Juste suivre la ligne pointillée blanche pendant des heures en écoutant un fond sonore de jazz. Enfin j’actionne le clignotant droit, nœud routier, direction Burgos.

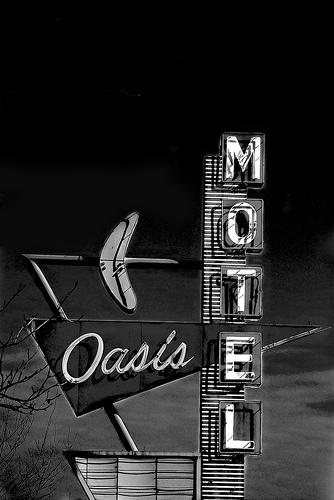

Nous nous arrêtons presque immédiatement après la sortie de l’autoroute. La ville est à 18 kilomètres. L’enseigne défraîchie du camping est piquée de rouille. Elle me fait penser à ces vieilles structures métalliques qui jalonnaient la route 66 aux USA. Symboles d’une période révolue, d’une fréquentation et d’un passé riches lorsque la grande route déversaient chaque jour des milliers de voyageurs dont beaucoup s’arrêtaient.

Nous longeons une enfilade de camions aux pare-brises recouverts de vieux calendriers pour les protéger du soleil qui chauffe encore fort à cette heure. Leurs occupants doivent tenter de trouver le sommeil en luttant contre la chaleur et la rumeur continue du flot autoroutier.

Nous cherchons la réception. Nous entrons, nous sortons, nous longeons le bâtiment. Finalement, le bar fait office de bureau des entrées et sorties. Il faut un instant pour s’accoutumer à la pénombre. Des vieux interrompent leur conversation à notre arrivée. Nous atteignons le bar au pied duquel des papiers gras et des mégots s’amoncellent. Conversation, mauvaise traduction, tractation. Nous pouvons choisir notre emplacement, paiement, 45 €. L’autoroute est toute proche et en tendant l’oreille, nous percevons le bruit ininterrompu du trafic. Les occupants des parcelles environnantes nous observent. Beaucoup de gens du voyage, assis sur des chaises fatiguées, discutent d’une voix forte. Dans les allées poussiéreuses traînent des marmots aux visages sales, de vieilles femmes très dignes en nuisettes, des motards de passage. La population est hétéroclite. Certains enclos sont tapissés de pelouse, de cabanons richement ornés. Un type seul sur un tabouret ne nous quitte pas des yeux. Nous le saluons. Il reste impassible. Son regard nous traverse. Il est loin. Le climat est proche de celui d’un film de David Lynch. Des types bizarres, des gueules, des regards sans paroles. Un monde irréel, une réalité décalée.

Derrière la haie de notre emplacement, un homme torse nu est monté sur sa caravane pour régler l’antenne de sa télévision. Le haut-parleur du poste laisse échapper les braillements d’une présentatrice espagnole entrecoupés de publicités. Aucune attraction touristique ne semble proche et pourtant certains semblent posés là pour longtemps. L’été ou plus.

A présent, le soleil se couche derrière une proche colline, seule aspérité dans le désert caillouteux environnant. La nuit tombe vite ensuite. Vers minuit, je décide de prendre une douche. Les allées sont désertes à présent, peu d’éclairage. Les sanitaires sont vides. J’actionne la minuterie et prend place dans un des boxs. Je me déshabille, pose mes affaires sur un tabouret en plastique blanc. L’eau est tiède et le débit faible. Cela suffira. Je fais mousser le savon. Puis, le noir total. Le temps s’est écoulé. La minuterie a éteint les néons. Silence. Je termine à la hâte ma toilette et m’habille à tâtons.