Il n’y a que deux ou trois heures (ou plus, ça dépend des soldats au checkpoint…) entre Tel-Aviv et Ramallah, mais bien rares sont ceux qui font le voyage, les uns parce qu’ils n’y sont pas autorisés, les autres parce que leurs préjugés les en empêchent. Et ce sont deux scènes (artistiques, puisque c’est de cela que nous parlons ici, si je peux le rappeler à certains commentateurs propagandistes) tellement différentes. D’un côté, une profusion d’institutions spacieuses, bien dotées, bien ancrées dans l’art européen et américain; de l’autre, pas de musée, peu d’écoles d’art, quelques associations, quelques centres (celui où est montrée cette exposition est tout neuf, ayant été détruit et saccagé de fond en comble par l’armée en 2002, lutte anti-terroriste oblige, sans doute; Mahmud Darwish y avait son bureau), une histoire artistique récente, de jeunes artistes encore en développement.

Mais aussi, quitte à généraliser un peu, d’un côté des artistes avec un discours sur le monde souvent bien affirmé, qu’il glorifie Israël (comme avec Rubin) ou critique plus ou moins explicitement la politique de l’état (comme, entre autres, Dov Orner dont je parlerai dans quelques jours, ou Yaël Bartana). de l’autre côté, me semble-t-il, des artistes moins engagés, moins évidemment politiques, mais qui expriment une mélancolie, une tristesse qui n’est bien sûr pas étrangère à la situation de leur pays.

La jeune et talentueuse

Shuruq Harb expose jusqu’au 6 Septembre au

Centre Sakakini de Ramallah (ainsi qu’au Centre Culturel Français, un de ceux qui maintiennent avec honneur une présence culturelle active de notre pays en Palestine, y compris à Gaza). Au premier abord, elle parle de mode : un magazine, une vidéo. Mais le magazine raconte davantage les aventures des fashion victims palestiniennes qui sont aussi victimes de l’occupation. Et la vidéo, qui montre les rapports de trois jeunes palestiniennes avec la mode, devient, pour un non-arabophone qui n’y comprend pas grand chose (elle n’est délibérément pas sous-titrée,

étant conçue pour la ‘consommation locale’ avant tout), une pièce de grande beauté formelle : Shuruq Harb sait magnifiquement filmer et photographier les corps, les formes, leur mouvement, leur sensualité, leur érotisme subtil. La non-compréhension des dialogues permet ainsi au spectateur étranger de se concentrer sur les formes et sur leur mise en forme. C’est vrai pour les trois protagonistes féminines, mais aussi pour les quelques hommes aperçus au début : la présence sensuelle de leurs corps à l’écran est impressionnante.

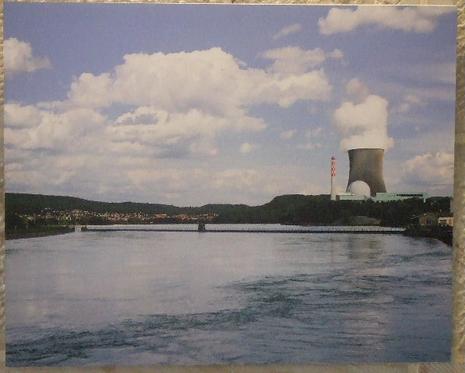

Au Centre Français, Shuruq Harb présente quelques photos de paysages avec centrale nucléaire en arrière-plan, faites lors d’une récente résidence en Suisse, sujet bien éloigné des réalités de Ramallah. Là aussi, ses photos, qui pourraient rappeler celles de Nefzger, ont une beauté formelle attachante. Ainsi les remous de la rivière au premier plan fascinent plus que le plus ou moins menaçant nuage de fumée plus loin, vague menace écologique pas très convaincante.

Toujours au Centre Sakakini, elle montre sur deux écrans un poisson rouge dans son bocal : sur un écran, il va et vient entre ombre et lumière, sur l’autre, il évolue au dessus d’une carte de la Palestine occupée, avec Mur et checkpoints. Qu’est la liberté d’un poisson dans son bocal ? Evoluer en trois dimensions et toujours se heurter aux parois, mais voir au delà des parois de verre le monde libre sans pouvoir y accéder. Oeuvre mélancolique ou oeuvre politique ?

Médiocres photos de l’auteur, avec ses excuses.