Un texte de Mathieu Perron publié sur Reflet de Société | Dossier Société

Né Fabre, à la fin des années 1740, dans l'Albigeois, au sud-ouest de la France, Laterrière émigre dans la province de Québec vers l'âge de 19 ans. Pour se distinguer, il se dit fils d'un comte du Languedoc, Jean-Pierre de Sales (ce qui se révèle faux). Dans ses mémoires, l'intéressé fait l'intéressant; il avance des choses difficilement vérifiables, telles que son diplôme en mathématiques nautiques à La Rochelle et ses études parisiennes en médecine, avortées. Il semble vouloir brouiller les pistes pour se tailler une place dans la société canadienne.

Amour éphémère

Dans les faits, Laterrière quitte tout bonnement sa région natale sous les conseils de son oncle, Pascal Rustan, alias Henri-Marie-Paschal Fabre. Un ami de son oncle, le marchand Alexandre Dumas, l'accueille à Montréal le 5 septembre 1766. Il lui donne un poste de commis dans un de ses magasins. À l'occasion, il assiste les docteurs Badelard et Duberger à Québec et à Montmagny.

Laterrière visite fréquemment sa tante, Catherine Aubuchon, dite Lespérance. La grande dame présente son neveu à la bonne société montréalaise. " Les nuits, durant l'hiver, qui dure huit mois, se passent en fricots, soupers, dîners et bals. Les dames y jouent beaucoup aux cartes avant et après les danses. Tous les jeux se jouent, mais le favori est un jeu anglois appelé Wisk. Le jeu de billard est fort à la mode, et plusieurs s'y ruinent ", écrit Laterrière.

Danseur passionné, le jeune homme aux belles manières jette son dévolu sur Marie-Catherine Delezenne, la fille de l'orfèvre Ignace-François Delezenne. Malheureusement, le séducteur n'est pas assez riche pour épouser la belle qu'il trouve " fort jolie et spirituelle ".

À l'invitation du directeur des forges du Saint-Maurice, Christophe Pélissier, Pierre de Sales Laterrière s'établit à Trois-Rivières en février 1775. Il devient inspecteur des travaux et jouit d'un salaire raisonnable. Tout va bien, mais une ombre point à l'horizon.

Son patron et ami Pélissier est veuf. Âgé de 46 ans, il veut se remarier. Il convainc son ami Delezenne de lui donner la main de sa fille. La promise n'a pas 20 ans... Peu importe, le parti est bon! Le 8 mars, les noces sont célébrées. Et pourtant, la jeune femme en aime un autre... le charmant Pierre!

La guerre, l'emprisonnement et l'exil

La petite histoire rejoint parfois la grande. À l'époque, les États-Unis n'avaient pas encore déclaré leur indépendance. Une guerre civile avait pourtant éclaté dans cette colonie de l'Empire britannique. L'arrivée des troupes du Congrès américain à Trois-Rivières, à l'automne 1775, divise la population de la province de Québec.

Partisan de la cause des insurgés anglo-américains, Pélissier ravitaille l'armée rebelle en canons, en boulets et en divers articles de guerre. En décembre, les assiégeants anglo-américains sont vaincus. En mars, Pélissier fuit à New York. Laterrière prend la relève à la direction des forges du Saint-Maurice. Les absents ont toujours tort; le cœur de Marie-Catherine palpite encore pour Pierre. Les deux amants vivent ouvertement leur amour sous le même toit. Le couple aura une fille, Dorothée, le 4 janvier 1778, alors que les parents Delezenne déshériteront " temporairement " leur fille, pour les punir.

En février, Laterrière est arrêté. On le suspecte d'avoir communiqué des informations aux insurgés anglo-américains. Malgré des circonstances atténuantes, Laterrière sera incarcéré à Québec en mars 1779. Il recouvre sa liberté trois ans plus tard. Le prisonnier en sursis est sommé de quitter le pays jusqu'à ce que la paix soit proclamée. Mais novembre n'est pas un temps propice pour traverser l'Atlantique Nord. L'homme n'a d'autre choix que de prendre le premier navire en partance pour Terre-Neuve où il s'établira avec sa fille, en exile.

Après avoir trafiqué quelque temps dans le golfe, zone de commerce maritime importante, il retrouve Marie-Catherine au printemps, à Québec. Bien équipé en marchandises importées, il met en place un petit magasin à Saint-Pierre-les-Becquets, tenu par sa conjointe. Laterrière, lui, sans doute pour maintenir les convenances sociales, reste à Bécancour où il y exerce la médecine. La distance est amère pour les amoureux.

Inventif et débrouillard, Pierre de Sales Laterrière construit une cabane sur un traîneau, tiré par deux chevaux. Il colporte toutes sortes de marchandises et offre ses services médicaux, de paroisse en paroisse jusqu'à Saint-Hyacinthe, pendant l'hiver 1783. Le projet original n'apporte pas la fortune. Cinq ans plus tard, le médecin de campagne rejoint Marie-Catherine à la ferme de la famille Delezenne - réconciliée avec sa fille - à Baie-du-Febvre. Sa réputation se développe. Les affaires vont bien. Mais un autre écueil se présente sur leur chemin...

Homme des Lumières

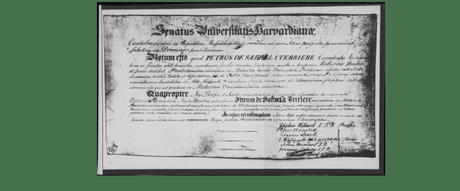

En 1788, une nouvelle réglementation, au Québec, force les médecins à présenter leurs diplômes et à comparaître devant le Bureau d'examinateurs. À 45 ans, Laterrière est obligé de retourner aux études, faute de diplôme. Il s'inscrit au Harvard College de Boston où il étudie la médecine, l'anatomie et la chirurgie. Le 1 er mai 1789, il passe son examen de médecine. Deux mois plus tard, son premier fils, Pierre-Jean, naît.

De retour au pays, sa clientèle augmente promptement. Il exerce dans toutes les paroisses bordant le lac Saint-Pierre et jusqu'à Trois-Rivières, où il s'établit. Nommé médecin de la prison, il procède à une dissection devant ses confrères sur le corps d'une femme récemment pendue. Ce spectacle macabre lui aliène l'opinion publique trifluvienne.

La dissection humaine est pourtant une pratique médicale courante à la fin du XVIII e siècle. Mais comme le chercheur Bernard Andrès le souligne, le ton satirique sur lequel Laterrière les relate dans ses mémoires laisse à penser que : " [...] l'examen du corps humain portait en fait sur le corps social ". En effet, l'homme des Lumières est très critique de ses contemporains. Il remet en question la morale sociale de l'époque. Afin de calmer le jeu, Laterrière retourne finalement vivre à Baie-du-Febvre. C'est là, le 25 mars 1792, que son deuxième fils, Marc-Pascal, vient au monde.

Le seigneur des Éboulements

L'éducation de ses trois enfants est primordiale pour le père Laterrière. C'est pourquoi, en 1789, il s'installe dans la ville de Québec, sur la rue la Montagne, avec sa fille Dorothée et son fils aîné, Pierre-Jean. Rare détenteur du titre de médecin diplômé, Pierre choisit de pratiquer la médecine, la chirurgie et la pharmacie dans la vieille capitale. Grand défenseur des sages-femmes, il est aussi réputé pour son métier d'accoucheur. En 1799, Marie-Catherine rejoint finalement le reste de la famille à l'automne. Le couple se marie devant le coadjuteur - l'équivalent de l'évêque catholique -, monseigneur Plessis.

En 1807, Pierre de Sales Laterrière s'embarque pour l'Europe. Ce voyage est motivé par une affaire de succession. Mais, la guerre l'empêche de se rendre en France. Il s'arrête un temps au Portugal et en Grande-Bretagne. Il revient au pays avec des marchandises que Dorothée écoule dans le magasin qu'elle tient à Québec. L'homme d'affaires retire de cette opération un bénéfice substantiel qui lui permet de payer à son aîné des études de médecine en Angleterre, et d'envoyer son cadet à Philadelphie.

En janvier 1810, le vieux médecin s'offrit la seigneurie des Éboulements, dans Charlevoix. En 1812, le seigneur laissa son cabinet et sa pharmacie à son fils Pierre-Jean. Marc-Pascal hérita de la moitié de la seigneurie puis fit carrière politique jusqu'en 1867 comme député à la chambre législative. Quant au père, devenu infirme, il se retira dans ses terres où il mourut le 14 juin 1815. Laterrière gît depuis dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame, à Québec, où jadis il avait épousé l'amour de sa vie.

Autres textes sur Histoire

Autres textes sur Société

Suggestion littéraire