D’abord quelques mots à propos de la traduction : comment passer de l’anglais au français, au Québec, en gardant un style proche de l’oralité sans trahir ni déformer le propos ? Comment intégrer dans ce passage d’une langue à l’autre les mots inuit qui enrichissent la langue ? Nancy Huston, dans un autre livre, souhaite que la langue française « cesse de se comporter en reine agacée et se mette à l’écoute de ses peuples ». Il s’agit, écrit le traducteur, Daniel Grenier, de « décoloniser la traduction littéraire ».

Et puis ces histoires formidables écrites par Norma Dunning, romancière inuit, qui mènent de la mort à la vie, dans cet ordre-là ici. Dans l’acceptation de l’une et de l’autre. Et avec la présence des ancêtres, venant du pays des morts pour accompagner les vivants, les aider. Les morts ne sont pas disparus si nous sommes attentifs, si nous acceptons de les rencontrer, de les écouter : « Lâche ta carabine, ti-gars. Ramène-toi ici et viens donner un beau gros bec à ton grand-papa ». Et comment, sans eux, rejoindre la toundra quand on est enfermé dans la dernière aile de la maison de retraite ? Il faut bien trouver un moyen, y compris avec la complicité d’un Blanc.

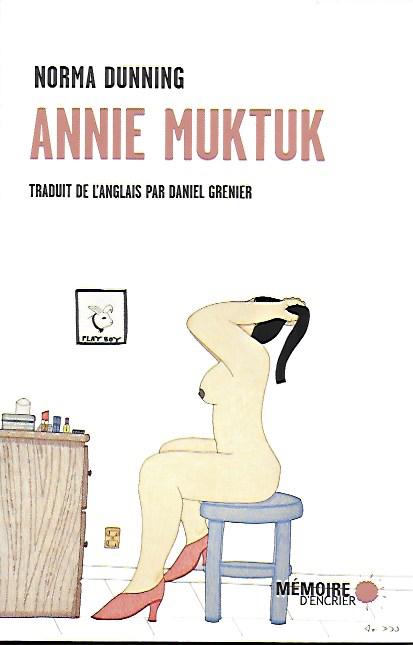

Même Annie Mukluk, qu’on surnomme Muktuk, un poisson, au prétexte qu’elle couche avec tous les hommes, même elle, elle a besoin de l’esprit de sa mère pour oser l’amour et rejoindre celui qu’elle aime, et qui l’aime, quitte à passer par la fenêtre, et s’offrir comme un cadeau.

Et puis Husky — c’est encore un surnom — qui veut montrer le Sud à ses femmes, quand, dans le Sud, on les traite de sauvagesses. Qui veut se montrer dans le Sud alors que la vraie vie est au Nord et qu’il aurait dû le savoir, lui qui a choisi « l’assimilation à rebours », passant de la vie de Blanc à la vie d’Inuit, et qui ne doit son salut qu’à la puissance magique de ses femmes. Husky, selon Norma Dunning, est son grand-père.

Enfin, la dernière histoire de ce livre se passe dans un pensionnat, un de ces pensionnats où les enfants autochtones ont été enfermés, séparés de leurs parents, pour leur faire oublier leur langue et leur culture. Trois soeurs (peut-être les filles de Husky) y sont maltraitées par le directeur, un prêtre, qui, entre autres sévices, tire leur langue hors de leur bouche si elles disent un mot inuit. Mais la vie est plus forte chez ces enfants, et le goût de la liberté et le plaisir de dire et d’entendre leurs prénoms, ceux que leur ont donnés leurs parents, sans doute hérités d’une ancêtre.