Le numérique est aujourd’hui incontournable. D’aucuns le considèrent aujourd’hui à l’origine d’une révolution industrielle globale. Le numérique aurait un impact plus social que technologique.

Dans le domaine culturel, son impact est transversal : de la communication aux aspects économiques… en passant par les nouveaux usages des publics… Le Numérique impacte les modèle économiques (dans le domaine de la musique par exemple), la relation au territoire ou aux publics.

Petit tour d’horizon, amplement inspiré par les conférences et tables rondes du Forum « Entreprendre dans la culture » qui se tenait à Paris en juin dernier.

Les publics : de nouvelles habitudes

Commençons par les publics. Aujourd’hui leur nouveaux usages se façonnent chez les GAFAM (Google Apple Facebook Amazone Microsoft) et aussi chez les NATU (Netflix, AirBnB, Tesla, Uber…) et autres Spotify, Deezer ou Bla-Bla Car. Ces acteurs ont fait émergé une véritable économie de l’expérience. L’utilisateur, le public est au coeur de la stratégie. Pour cela son expérience est personnalisée, elle se mesure au ressenti qu’elle apporte. Elle cherche à surprendre le client, à lui faire vivre une expérience fluide, cohérente (malgré l’éclatement des supports des supports / des écrans). Cette question est indéniable dans le domaine culturel : on ne propose plus un bien ou un service culturel mais une expérience culturelle.

Plusieurs visiteurs en train d’interagir avec leur smartphone, face à « Transchromie mécanique » (1965) de Carlos Cruz-Diez.

Il convient donc d’interroger le parcours client en fonction des différentes étapes : du besoin en passant par l’engagement des publics, leur réengagement, voir leur transformations en ambassadeurs. Les question sont multiples à ce niveau : comment valorise-t-on l’expérience proposée ? Que laisse-t-on au visiteur pour qu’il puisse reprendre la conversation ? Que faisons nous pour garder des traces de notre relation avec le client ? Par ailleurs avec l’intelligence artificielle, à l’expérience va s’ajouter l’assistance. Désormais on ne partira plus du segment marketing. Mais on cherchera à partir et à s’adapter au contexte des publics.

Dans cette optique, un autre élément important de la transformation digitale prend toute son importance : les datas. Considérées comme le pétrole du XXI ème siècle et fruit du développement exponentiels des GAFA ou des NATU, ces fameuses données sont la condition même de l’amélioration de l’expérience des publics par la personnalisation. Comment ? En mettant en place une DMP (ou Data Management Plateforme / ou plateforme de gestion des données). Celle-ci permet de mieux connaître les publics. En regroupant et en traitant ces données, on améliore la connaissance de ses audiences. On peut personnaliser la relation avec ses publics, personnaliser la relation avec ces derniers. On a la possibilité de les utiliser pour mieux impacter tel ou tel public en fonction de ses goûts, des derniers événements, spectacles auxquels il a assisté.

Comment récupère-ton ces données ? Elle sont présentes tout au long de l’expérience du visiteur / spectateur . Celui-ci utilise des supports numériques différents : smartphone, tablette, ordinateur, borne numérique… Il laisse des traces lors de ces achats numériques, au guichet, dans ces interactions avec la structure : réseau sociaux, newsletter, emailing…

Comme l’a expliqué Clémence Mayolle lors de la table ronde « Tourisme Culturel, innover n’est pas une option », l’objectif est de créer un « entrepôt des données » généré par tous les points de contacts (les interactions sus-citées). Leur classement et leur traitement doit permettre de proposer un service, une communication personnalisée. Ce travail répondant à ce besoin du public de vivre une expérience globale, « holistique », ne ne plus être considéré comme un anonyme. Aujourd’hui avec le marketing automation (automatisation des tâches marketing) ou le marketing prédictif (qui anticipe / enregistre les besoins des publics) certains sites peuvent s’adapter à la personne qui va ouvrir la page web et lui proposer l’expérience qui lui convient le mieux. Au gré de ses visites le site va enregistrer des données pour améliorer la personnalisation. Autre exemple amené par Clémence Mayolle : « il ne s’agit plus d’envoyer un emailing à 2000 personnes mais de personnaliser chacun des 2000 e-mails envoyés.

Est ce pour autant enfermer le public dans des habitudes de consommation via l’utilisation complexe d’algorithmes ? Non car le numérique ne remplace pas la relation humaine. Et par ailleurs les algorithmes font ce que nous leur demandons. Il peuvent très bien être conçus pour encourager la curiosité des publics. Mais il est aujourd’hui important d’être attentif à la sensibilité des usagers du web pour la personnalisation. Est ce que tout cela est encore possible à l’heure du RGPD ? Oui si cela est fait dans les règles. Il convient de ne pas oublier que le numérique a amené des usages certes fondés sur la recommandation, la pédagogie mais aussi sur la transparence.

Les mutations numériques ont en effet donné le pouvoir à « la multitude », aux communautés. Avec les réseaux sociaux, les idées, les opinions sont très rapidement disponibles. Ce qui induit deux choses :

. Les organisations (dont les organisations culturelles) doivent faire preuve de transparence

. La communication des structures culturelles, leur identité est co-produite. Elle n’est plus verticale mais horizontale, voire circulaire. Cela oblige les communicants culturels à repenser leur communication : travailler à l’engagement de leurs communautés plus que de concevoir une communication uniquement descendante.

Aujourd’hui dans cette optique certains lieux culturels font progressivement appel à des influenceurs : des personnes qui parlent de culture sur Instagram, sur Youtube, sur leurs blogs. Les influenceurs apportent une critique, un avis qui va être écouté et suivi par la communauté qui les suivent. Ce sont des indicateur de tendances… Une étude d’Harris interactive pour l’observatoire Cetelem montre qu’une part importante de français soient au moins un ou une influences. Parmi les thématiques les plus fréquentes : la culture, le high tech et la cuisine.Parmi eux ce sont les jeunes (les 18-24 ans) qui vont être les plus sensibles aux discours de ces vidéotex, blogueurs ou instagrameurs…

Lors du Forum Entreprendre dans la culture, sont intervenus Dereck Barbolla et son projet Cercle, Maïté Defives de Madame Lit, Ronan Ynard de Ronan au Théâtre, Ugo Bimar de Confessions d’histoire.

Ces influenceurs offrent l’opportunité d’un « bouche à oreille augmentée », donne de la visibilité, mettre en lumière… Ce qu’aiment les publics de ces « influenceurs ? Leur approche décalée, humoristique, reprenant les codes des réseaux sociaux…. Leur sincérité est également appréciée (comme l’a expliqué Ronan Ynard de « Ronan au théâtre ») « les actions de médiation culturelles ne suffisent pas, il faut des actions de communication attractives » Et plus particulièrement « la communication sur le web » (confession d’histoire). Faire des choses sur internet avec des influenceurs permet d’apporter de la vie, de désacraliser celle-ci.

Au delà de la communication : une mutation plus globale

Au delà de la relation avec les publics, le numérique impacte de plus en plus les projets et l’organisation des structures culturelles. Lors de la table ronde « Les mutations numériques du spectacle vivant » Eddie Aubin de My Openticket a expliqué par exemple que la billetterie, avec son passage au numérique / à la dématérialisation était devenue la colonne vertébrale d’une structure culturelle : à la fois outil de vente, de comptabilité, de reporting, de marketing (par la récupération des fameuses datas) ou de relation avec les publics. Le numérique commence a avoir des conséquence sur l’organisation, créant de la porosité entre des services qui étaient alors distincts.

C’est le cas du Théâtre de l’Odéon, représenté dans cette table ronde par son responsable de la communication Olivier Schoering. Au théâtre de l’Odéon, les équipes ont été redéployés permettant une collaboration plus importante entre équipe billetterie et équipe communication. Ce redéploiement ayant conduit à la création d’un pôle numérique.

Pour Anne Le Gall, du TMNLab (auteur d’un état des lieux du numérique dans les théâtres en 2016), présente à cette même table ronde, , « le numérique est large et touche beaucoup de sujets mais est souvent abordé par le prisme des outils ». Mais d’autre questions sont sous jacentes : l’intégration du théâtre dans son environnement, son territoire, la question de l’accès à l’offre du spectacle vivant. S’interroger sur la transformation digitale d’un lieu, ce n’est plus seulement développer des outils numérique, c’est s’interroger sur le positionnement du lieu de spectacle vivant à l’ère numérique. C’est se poser la question de l’organisation, de la restructuration des postes au service notamment de l’expérience des publics. C’est la question de la formation des équipes (qui ne sont pas forcément familière de concepts tels que l’UX design, le e-commerce ou d’expérience d’achat). Non sans que cela génère des tensions ou des contraintes financières, temporelles encore difficiles à surpasser.

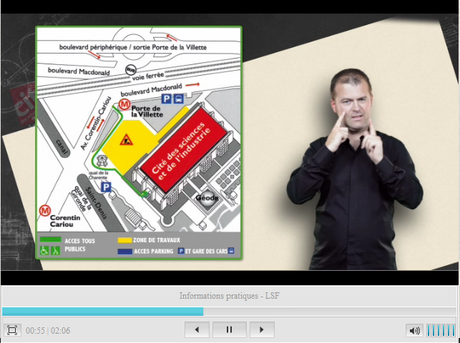

Captation vidéo de la traduction du site en LSF © Universcience / Langue Turquoise

Il convient donc pour les structures de se poser les questions suivantes : où voulons nous aller ? Et comment le numérique peut nous y aider tout en gagnant en efficacité, en fluidité, en transparence…

Le numérique amène aussi les lieu culturel à penser tout un écosystème en ligne, à devenir, petit à petit leur propre média, leur propre éditeur de média. “Aujourd’hui le lieu culturel est un lieu média. Sa présence en ligne doit dépasser la simple communication, il doit créer un centre de ressource autour du lieu (..) A L’Avant-Seine : nous avons intégré un magazine dans le site web”.

L’envie et l’expérimentation peuvent pousser vers la mutation du lieu, faire glisser celui-ci vers le tiers-lieu. Le lieu ouvre ses portes à de nouveaux horizons ouverts par le numérique : fablabs, hackathon…. Ce qui peut l’amener à repositionner son projet. Le numérique au service de l’évolution des projets de lieux. C’est ce qui s’est passé à Stéréolux à Nantes. Sa proximité avec l’art numérique (dont le projet a été évoqué lors de la conférence la place du numérique dans les lieux et festivals de musique actuels : le numérique pour faire évoluer les projets de lieux / de festivals) a conduit cette SMAC a devenir un acteur du développement territorial, rapprochant le lieu culturel d’un tiers lieu, à cheval entre culture, économie et numérique. Ce qui a profondément modifié le projet : les activités sont devenues plurielles en dialogue avec un public lui aussi pluriel (des publics issus d’autres champs : développeurs, chercheurs, entrepreneurs..) et intergénérationnel. Le positionnement du projet est devenu plus transversal : du domaine médico-social à l’entrepreneuriat en passant par la recherche… Autant de réseaux qui se sont ouverts, de relations qui se sont créés sur le territoire… Le fonctionnement aussi a évolué : plus horizontal, avec des manière d’aborder les choses différemment (travail en mode projet de façon innovante)…

S’il a un impact sur la communication, le marketing, le numérique impacte également la manière de concevoir / d’expérimenter de nouveaux projets culturels. Il peut aussi apporte une nouvelle façon de travailler en interne : réflexion plus horizontale, qui transcende finalement la notion de services (communication, médiation ou billetterie par exemple). La porosité la collaboration entre ces derniers pouvant être mis au service de l’expérience des publics. Il peut permettre d’amener une nouvelle réflexion sur le projet du lieu et par là même permettre de toucher des publics de générations différentes.

La transformation numérique des lieux culturels est à l’oeuvre. Mais si elle ne fait que commencer, du fait de sa complexité (organisation, financement, compétences), elle offre aux organisations culturelles la possibilité de s’ouvrir à de nouvelles possibilités toute en offrant à ses publics de nouvelles expériences