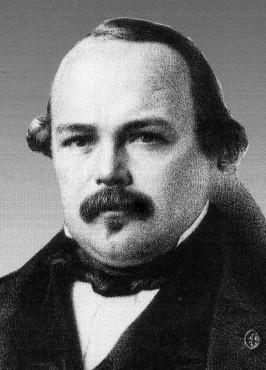

Nous avons sur ce Blog évoqué ce personnage http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2009/11/18/de-profondis-perrinon-francois-auguste/

http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2009/11/18/de-profondis-perrinon-francois-auguste/

C’est au cours d’une mission à Saint Martin, en 1844, que l’opportunité de réaliser cette expérience lui est offerte. (En homme de science, il entend démontrer par la méthode expérimentale, que c’est l’esclavage qui tue en le nègre le goût du travail). L’économie de Saint Martin, comme la plupart des îles de la Caraïbe, dépendait du sucre. Mais le sucre était en pleine crise. La situation de l’île était d’autant plus catastrophique, que les sols et le climat y étaient peu propices et que les esclaves y passaient pour particulièrement paresseux et indisciplinés. C’est qu’ils pouvaient facilement se soustraire au travail harassant des plantations, en traversant le bras de mer qui sépare Saint Martin d’Anguilla, colonie britannique où l’esclavage avait été aboli depuis 1838. De plus, les négociants de la Guadeloupe, dont les planteurs Saint Martinois dépendaient pour tous leurs approvisionnements, leur faisaient payer les fournitures à des prix exorbitants. Pour essayer de sortir de la crise, certains habitants avaient tenté de développer de nouvelles activités. Un notaire Saint Martinois, M. Charles de Mery d’Arcy, avait obtenu en 1842, une concession pour construire des marais salants. Mais faute de capitaux, l’entreprise n’avait pas vu le jour. Pour le polytechnicien martiniquais, c’est l’occasion rêvée. Je voulais, nous précise-t-il, « me livrer à cette recherche, avec d’autant plus d’ardeur, que je compatissait de toute mon âme aux souffrances d’une classe d’homme à laquelle j’appartiens à l’origine ». S’étant associé à De Mery d’Arcy, Perrinon trouve les capitaux nécessaires auprès des frères Isnardon, négociants à Basse-Terre et de sa belle-famille, les Télèphe, négociant à Saint Pierre. Il rassemble ainsi les 25000 frs qu’il lui fallait pour la constitution de la société et les travaux d’installation. Il conduit lui même les travaux de construction des salines. Il recrute pour cela une centaine de travailleurs dont la moitié sont des libres, l’autre moitié des esclaves, loués à leurs propriétaires. Il traite les travailleurs esclaves comme des travailleurs libres. Il leur verse un salaire. Il bannit les châtiments corporels. Seuls les stimulants matériels, tels que les primes et gratifications remises directement aux esclaves, (et non pas à leur maître comme c’était la règle), ainsi que les stimulants moraux, félicitations ou blâmes, sont utilisés. Au bout de quelques mois, il consigne les principaux résultats de sa recherche dans une brochure intitulée : « Résultats d’expériences sur le travail des esclaves ». Sa principale conclusion la voilà : « contrairement à la doctrine coloniale généralement admise selon laquelle le travail n’est possible aux colonies qu’avec des moyens coercitifs, la preuve est faite que les esclaves traités comme des (hommes) libres font preuve d’une grande ardeur au travail ». Mieux, dit-il, « souvent certains d’entre eux viennent me demander une augmentation de leur travail, sans autre intérêt que le plaisir de me prouver leur supériorité sur les autres et me convaincre de leur zèle et de leur dévouement ». « Les progrès de l’industrie sont donc bien inhérents à ceux de la liberté » comme d’ailleurs le soutiennent à l’époque, Adam Smith et David Ricardo, les brillants économistes de la jeune école classique anglaise.

Ce texte est extrait d'un article plus complet : FRANCOIS AUGUSTE PERRINON, le premier polytechnicien martiniquais de couleur que nous devons à Monsieur Jean CRUSOL.

Il se termine par ces mots :

Tel était donc François Auguste Perrinon, homme de science, homme d’honneur, homme de cœur, premier polytechnicien martiniquais de couleur, premier martiniquais, gouverneur de la Martinique. Il s’est éteint le 2 janvier 1861, à Saint Martin. Sur le mur d’enceinte du cimetière délabré de Marigot, la capitale de Saint-Martin, à proximité des portes d’entrée, sont apposées deux plaques à son effigie.

Mais dans le cimetière, il est bien difficile de retrouver sa tombe au milieu des caveaux éventrés!

Merci à Louis DESSOUT pour cette information.

Quelques photos d'archive...

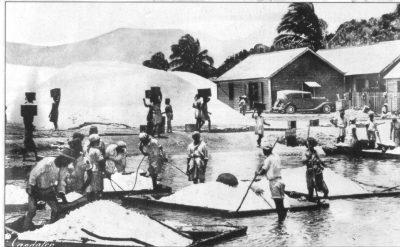

Le broyeur à sel à Grand Case

L'exploitation du sel durera un siècle environ. Elle sera source de grande richesse pour le concessionnaire. Pour l'ouvrier saunier, le travail est très dur: le sel ronge la chair; très vite, les Saint-Martinois abandonneront la saline, préférant s'adonner à d'autres activités ou s'expatrier. En 1961, la dernière saline à fonctionner est celle de Grand’ case et 3500 tonnes de sel sont produites chaque année. Sur une quarantaine de sauniers, une trentaine sont originaires d'Anguille. Une tentative de modernisation et de mécanisation de la saline fut entreprise par le dernier concessionnaire exploitant de la saline de Grand’ case, mais la non rentabilité de l'opération conduisit à l'abandon de cette activité.