Le Maniérisme est marqué par les audaces artistiques de quelques grands noms : Michel-Ange, Giulio Romano, Baldassare Peruzzi et Andrea Palladio, qui marquent autant de jalons vers le style baroque, lequel sera pourtant d'une rhétorique toute différente de celle de la Renaissance.

Baldassare Peruzzi (1481–1536), architecte siennois actif à Rome, marque la transition entre la Haute Renaissance et le Maniérisme. Sa Villa Farnesina (1509) est un cube monumental à deux niveaux égaux, dont les baies sont soulignées par des pilastres respectant la hiérarchie des ordres. Cette résidence se signale par l’abondance des fresques dans la décoration intérieure.

Palazzo Massimo alle Colonne

Mais le chef d’œuvre de Peruzzi est sans doute le Palazzo Massimo alle Colonne de Rome, dont la façade courbe épouse les contours de la voirie attenante. Le rez-de-chaussée comporte un grand portique centré parallèle à la rue, mais enchâssé dans un renfoncement, qui d'ailleurs servit longtemps d'abri aux nécessiteux. Des trois étages supérieurs, les deux premiers comportent les mêmes rangées de petites fenêtres délicatement encadrées de linteaux très discrets, provoquant un contraste d'autant plus fort avec la masse sombre du porche.

Giulio Romano (1499–1546), élève de Raphaël, l’assista pour de nombreux édifices du Vatican. Romano était un architecte inventif et pluridisciplinaire : le palais du Te, à Mantoue (1524–1534), qu'il exécuta pour Frédéric II de Gonzague, témoigne de ses talents de sculpteur et de peintre. Il y combina la construction d'une grotte, l'aménagement de jardins, de pièces aux multiples fresques, où il joue sans cesse d’effets d’illusion, provoque le visiteur par l’incongruité architecturale des thèmes, des formes et des textures, et par une recherche voulue du déséquilibre et de l'invraisemblable. Ilan Rachum voit dans Romano « l’un des pionniers du Maniérisme. »

Palais del Te

Michelangelo (1475–1564) est l'un des géants de la période ; ses créations marquent la Haute Renaissance. Il excellait tout à la fois en peinture, sculpture et architecture et pour toutes ces disciplines, sa production a bouleversé les conceptions traditionnelles. Il doit sa réputation d’architecte principalement à trois chantiers : la décoration intérieure de la Bibliothèque Laurentienne, le vestibule du monastère San Lorenzo de Florence, et la basilique Saint-Pierre de Rome.

Saint-Pierre fut « la plus grande création de la Renaissance », mais si plusieurs grands noms de l'architecture s'y illustrèrent, son état abouti porte davantage l'empreinte de Michel-Ange que celle d'aucun autre.

Basilique Saint-Pierre

Le plan retenu à la pose de la première pierre en 1506 était de Bramante ; ensuite plusieurs changements furent introduits par les architectes postérieurs, mais Michel-Ange, lorsqu'il se chargea du projet en 1546, décida de revenir au plan en croix grecque de Bramante et redessina les piliers, les murs et le dôme, donnant aux infrastructures basses des proportions plus massives et éliminant les allées, identiques au transept, rayonnant autour du chancel.

Le dôme de Michel-Ange, véritable chef-d’œuvre d’invention, emploie une double coque raidie sur nervures couronnée, comme le Duomo de Florence, d'une tour-lanterne massive. Pour l’extérieur de l’édifice, il imagina un nouvel ordre d'architecture : l’ordre colossal, où toutes les proportions des baies extérieures sont définies, l'ensemble étant relié par une large corniche qui court ininterrompue comme un ruban autour des toits.

La maniera de Michel-Ange n'apparaît nulle part mieux que dans le vestibule de la Bibliothèque Laurentienne, dont Cosme l'Ancien lui confia la réalisation. La bibliothèque proprement dite se trouve à l'étage : c'est une pièce très allongée avec des plafonds décorés, auxquels répond un plancher carrelé que les successeurs de Michel-Ange réaliseront dans l'esprit du créateur. Mais malgré sa taille, cette pièce est gracieuse, illuminée par la lumière naturelle éclatant à travers une longue rangée de baies rythmées par des pilastres courant le long des murs. Le vestibule est vaste, plus haut que large et encombré d'un grand escalier qui semble éjecté de la bibliothèque et s'évase en trois directions lorsqu'il rejoint la balustrade du rez-de-chaussée. L'impression de majesté de ces escaliers est rehaussée par le fait que les marches de la volée centrale sont plus élevées que celles des côtés (elle ne comporte donc que huit marches au lieu de neuf).

Villa Rotonda

Compte tenu de l'impression d'encombrement du vestibule, on aurait pu s'attendre à ce que les murs soient rythmés par des pilastres semi-engagés ; mais Michel-Ange a préféré employer des paires de colonnes qui, au lieu de s'appuyer fièrement sur la cloison, sont profondément enfoncées dans des niches.

Giacomo della Porta, (c.1533–1602) reste connu comme l’architecte qui a effectivement construit le dôme de la basilique Saint-Pierre. On continue de spéculer sur la paternité des modifications survenues entre le dôme actuel et la maquette, attribuées tantôt à della Porta, tantôt à Michel-Ange.

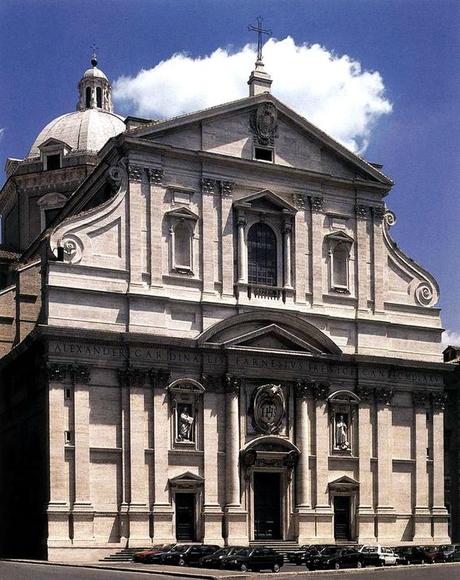

Della Porta effectua pratiquement toute sa carrière à Rome, où il concevait villas, hôtels particuliers et églises dans le style maniériste. L'une de ses réalisations les plus célèbres est la façade de l’Église du Gesù. Plusieurs traits de la conception d'origine y ont été préservés, avec des modifications subtiles pour donner davantage de poids à la partie centrale, où della Porta emploie, parmi différents motifs, un fronton triangulaire surmontant l'arc surbaissé du porche d'entrée. L'étage et son fronton donnent l'impression d'écraser la base. La partie centrale, comme à Saint-André de Mantoue, reprend le motif de l'arc de triomphe, mais avec deux divisions horizontales. L’influence du Gésù se fera sentir sur toutes les églises baroques d'Europe.

Andrea Palladio (1508–80), que l'historien britannique B. Fletcher n'hésite pas à qualifier d’« architecte le plus influent de toute la Renaissance », est un tailleur de pierre qui découvrit l'humanisme par le poète Gian Giorgio Trissino. Le premier projet qu'on lui confia fut la reconstruction de la basilique palladienne de Vicenza, en Vénétie, région où d'ailleurs il devait accomplir toute sa carrière par la suite.

Eglise du Gesu

Portant un regard de maçon sur les pratiques de l'Antiquité, Palladio bouleversa les tendances architecturales dans la construction des palais comme des églises. Tandis que les architectes, à Florence et à Rome, recherchaient des modèles formels dans le Colisée ou l’Arc de Constantin, Palladio réduisait la structure des temples romains à leur péristyle ; et chaque fois qu'il employa le motif en “arc de triomphe” pour dégager une entrée encadrée par deux baies rectangulaires, il en limitait la taille, contrairement aux arcs monumentaux d'Alberti à l'église Saint-André : on parle ainsi d’arche palladienne.

L'édifice profane le plus connu de Palladio est la Villa Capra, aussi appelée Rotonda, un hôtel particulier à plan centré au vestibule couvert d'un dôme, comportant quatre façades identiques, dont chacune s'orne d'un portique de temple semblable à celui du Panthéon de Rome.

Pour ce qui est de la façade des églises, Palladio se distingue radicalement de ses confrères : à la Basilique San Giorgio Maggiore de Venise, il superpose à un temple bas et large un temple très élevé dont les colonnes se dressent sur de hautes plinthes, et dont l’étroit linteau et les pilastres se mêlent à l’ordre colossal de la nef centrale.

De la Renaissance au Baroque

En Italie, la transition de l’architecture depuis la Renaissance florentine au Baroque semble s’être faite sans à-coups. Les motifs muraux font, dit-on, de Michel-Ange le père du Baroque ?

Mais si la continuité a été de règle en Italie, cela n'a pas toujours été le cas ailleurs. L’adoption du style Renaissance en architecture a été parfois très lente puis s'est accomplie sur une période très brève, comme on peut le voir en Angleterre. En effet, au moment même où le pape Jules II faisait abattre l'ancienne Basilique Saint-Pierre pour reconstruire un édifice à son goût, Henri VII d'Angleterre adjoignait une nouvelle chapelle de style gothique perpendiculaire à l’Abbaye de Westminster ; puis lorsque le style qu'on allait appeler baroque naquit dans l'Italie du début du XVIIe siècle, les premiers édifices de style authentiquement Renaissance voyaient le jour à Greenwich et Whitehall, après une longue période d’expérimentation avec les motifs à l'antique, combinés aux formes anglaises traditionnelles, ou, réciproquement, après l’adoption de structures « Renaissance » dans l'ignorance totale des règles qui président à leur emploi. Et enfin, tandis que les Anglais commençaient à peine à découvrir les règles du Classicisme, les Italiens essayaient de s'en libérer. Dans l'Angleterre post-Restauration (celle des années 1660), la mode architecturale changea de nouveau et le goût du Baroque s'affirma. Ainsi, plutôt qu'une évolution progressive comme en Italie, le baroque arriva en Angleterre « armé et casqué ».

Pour plusieurs contrées d'Europe où les constructions classiques, inspirées par exemple de l'église Santo Spirito de Brunelleschi ou du Palais Medici-Riccardi de Michelozzo, étaient sans exemple, l’architecture baroque prit racine sans transition, à la suite d'un style post-médiéval local. L'expansion du style baroque et l'éradication de l'architecture traditionnelle ou Renaissance est particulièrement manifeste dans les pays gagnés à la Contre-Réforme.

D'après Wikipédia