«Le voici», me dit-il. «Mon fils.» Penché de façon précaire sur une table, un enfant de deux ans danse, pendant que ses yeux brun clair regardent directement l’appareil photo. Devant le garçon à la tête ronde, on voit un très grand gâteau. On peut lire, écrit en glaçage: «(le nom du garçon) marche». Sur le gâteau, on a posé un tipi et une épinette, les deux faits de sucre.

B* arbore le large sourire que partagent tous les pères. «C’est mon fils», dit-il.

Il y a toujours quelques jeunes Cris de Mistassini, ici; ils sont fiers, polis et réservés. Leur ville est perchée sur le bord du plus grand lac du Québec, et entourée par des épinettes noires et chevelues (leurs branches sont couvertes par une sorte de lichen). Notre prison en Montérégie est bien éloignée de cette communauté: onze heures de route. B* ne verra pas son fils avant de sortir de prison.

Comme la plupart des Cris de Mistassini qui se trouvent ici, B* purge une peine pour une des choses idiotes que font les jeunes hommes ivres un samedi soir, dans une ville pleine de fusils. Lorsque B* quittera le système carcéral pour retourner chez lui, il n’aura pas besoin de quêter. Là où le ciel nordique sans fin touche les rives du grand lac, les rues sont pavées d’or: à cause de l’uranium, des diamants, de la pêche et de l’argent de l’entente de la Baie-James. Des maisons de briques comme on pourrait en voir à Outremont. Une communauté où règnent la solidarité et le pardon.

Une grande affiche sur le mur de la salle de rédaction du Washington Post affirme ceci: «L’argent est la réponse à toutes vos questions». Mais parfois, ce n’est pas vrai. Les écoles françaises et anglaises de Mistassini sont incroyablement bien équipées; et pourtant, au cours des 4 dernières années, seulement 2 étudiants ont réussi leurs études. Et c’était des femmes au commencement de la vingtaine. Dès le début du secondaire, les enfants respirent de la colle et de l’essence dans les bois derrière l’école. Les enseignants appellent les parents. Les parents se souviennent des brutalités des pensionnats autochtones de leur enfance. Et rien n’est fait. Ceux qui veulent étudier ne peuvent se réfugier nulle part: la plus proche bibliothèque publique se trouve à Chibougamau, à 89 kilomètres de là. Une fois rendus en prison, loin des tentations, les jeunes hommes de Mistassini commencent à se concentrer. Ils apprennent les mathématiques, ils apprennent à lire et à écrire, en anglais, en français et parfois même dans leur langue natale, le cri.

De leur côté, les Inuits des prisons du Sud viennent de 14 villages disséminés le long de la côte, comme les perles sur un collier de plusieurs centaines de kilomètres. Chaque village parle son propre dialecte inuktitut. Pendant les longs voyages de chasse qui peuvent durer des semaines, les Inuits apprennent les langues des villages voisins. L’anglais représente probablement leur quatrième ou cinquième langue; et les verbes français avoir et être leur sont étrangers. Qu’on le veuille ou non, le Grand Nord est un monde anglophone.

Des enseignants et des conseillers de la prison, des tuteurs volontaires de l’extérieur et même des «bagnards» négligés participent à l’éducation des Autochtones. Il y a des programmes fédéraux et des lieux spécifiques réservés aux Autochtones en prison. À l’intérieur des limites municipales de Cowansville se trouve la ferme de Paul Martin, qui fut jadis le premier ministre canadien. Il dirige une fondation qui se consacre à l’éducation autochtone et subventionne le Conseil de l’alphabétisation de Yamaska, le groupe de volontaires qui soutiennent les prisonniers autochtones dans leur apprentissage. Par le biais de ce Conseil, la Fondation de M. Martin paye pour beaucoup de nos livres d’alphabétisation.

Dans son autobiographie, M. Martin décrit la vallée idyllique dans laquelle il vit, avec les moutons qui paissent dans les prés verts. À l’intérieur de nos blocs cellulaires de béton gris, tout près de là, on ne peut qu’imaginer cette vallée. De temps en temps, un tuteur de la région, venu de Bromont, s’assoit dans la chapelle de la prison avec B*.

Ensemble, ils se penchent sur des histoires illustrées de raquettes et de mocassins dans un livre payé par l’ancien premier ministre. La vie peut être étrange.

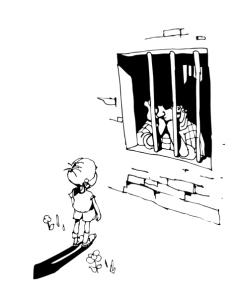

Dans le corridor du bloc cellulaire, B* me montre une autre photo de son fils. Le garçon émerge d’une tente remplie de parents. Il est soutenu par le frère de la mère.