D'ordinaire, j'accorde peu de crédit aux éditoriaux signés du directeur / de la directrice de la rédaction d'un magazine. Trop souvent en effet, les propos ne visent pas à informer mais à communiquer un message : « vous allez voir combien ce numéro est formidable », « jamais une telle chose n'a été faite, écrite »... Au final, le lecteur repart désabusé et assez mécontent d'avoir été berné.

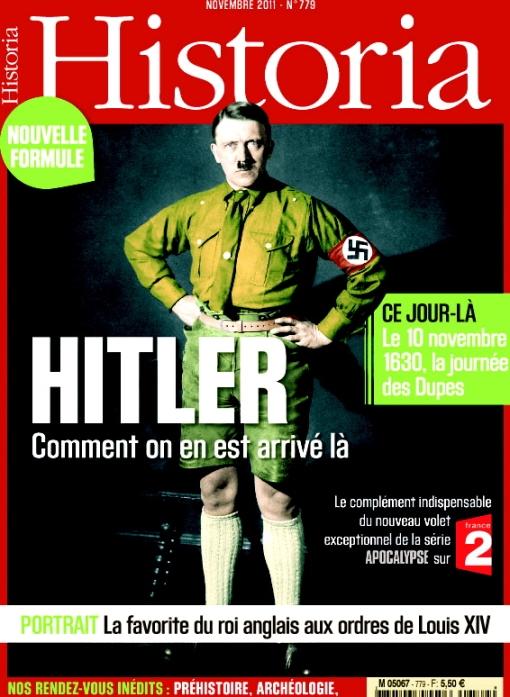

Dans le dernier numéro d'Historia, Pierre Baron, directeur de la rédaction n'y va pas par quatre chemins : ces pages prolongent ce que vous allez voir sur le petit écran, écrit-il. Nous avons voulu, comme ce fut le cas avec Apocalypse, La Deuxième Guerre mondiale, être à la hauteur, tant de l'événement télévisé que de votre attente. En restant une fois de plus, au cœur de notre ligne éditoriale : l'Histoire dans l'actualité, l'actualité dans l'Histoire.

En achevant le dossier sur Hitler, auquel Isabelle Clarke et Daniel Costelle ont donc consacré un très intéressant documentaire - diffusé sur France 2 le 25 octobre - force est de constater que les propos de Pierre Baron sont rigoureusement exacts. La démarche de mes confrères est à méditer en tant qu'elle pose la question de la complémentarité entre les médias – j'ai bien dit la complémentarité -.

Du temps où j'étais étudiant en Lettres et Civilisations Germaniques j'ai acquis quelques connaissances en histoire allemande. Mais grâce à l'équipe d'Historia, j'ai pu les parfaire et ainsi mieux appréhender le chemin de celui qui voulait instaurer un Reich de mille ans, homme que des photos nous montrent dans une fraternité d'armes lors de la Grande Guerre, en 1927 au congrès du parti nazi à Nuremberg ou encore, plus incroyable, participant à une manifestation nationaliste dans les années 20 à Munich.

Mais parlons des contributions. Commençons par celle de Arnt Weinrich qui a pour titre La revanche de la Grande Guerre. Si l'auteur revient sur sur le premier conflit mondial, c'est parce que cet événement est d'importance. Hitler est un soldat volontaire qui, dès août 1914, en tant que soldat du 16ᵉ régiment de réserve, a participé à la première bataille d'Ypres, aux combats de la Somme et aux dernières offensives allemandes du printemps 1918.

L'auteur montre comment pro et anti-nazis ont tenté et tentent encore de corriger l'image d'Hitler. Si les nationalistes veulent faire du futur chancelier un valeureux guerrier, d'autres s'efforcent de démontrer que Hitler a, au contraire, passé la guerre loin du front, au QG du régiment, et ne peut par conséquent prétendre au titre honorifique de Frontsoldat. En tout cas, précise Arnt Weinrich, Hitler possède un atout majeur : sa décoration de la croix de fer (2ᵉ et 1ʳᵉ classes) accordée en novembre 1914 et août 1918.

Plus loin :

Ainsi, à plusieurs occasions, il n'échappe à la mort que de justesse ; ses deux blessures de guerre (éclat d'obus à la Somme en octobre 1916 et gaz de combat à Wervicq en Flandres belges, octobre 1918) en témoignent. Somme toute, Hitler, qui a passé 42 des 51 mois de guerre au front, a sans doute été un soldat convenable.

J'ai appris ici un détail assez croustillant de l'histoire du petit moustachu autrichien : C'est une triste ironie du sort que l'officier qui – impressionné par le sens du devoir du « petit caporal » - va finalement le désigner pour la croix de fer, Hugo Gutmann, était juif.

Si les propos d'Arnt Weinrich frappent tant c'est aussi parce que la démarche de l'historien est pleinement affirmée. Autrement dit, ce n'est pas parce que la matière première est Hitler qu'il faut céder à l'émotion. Non, les faits rien que les faits. L'auteur avance un argument et le soumet à la vérité historique. Ainsi questionne-t-il l'argument selon lequel Hitler aurait refusé de monter en grade pour ne pas être contraint à abandonner son régiment ou qu'il aurait déjà manifesté son antisémitisme à l'époque.

Il n'est pas connu en tant qu'antisémite parmi ses camarades. De fait, il n'existe aucun témoignage crédible qui suggère qu'il a des idées politiques bien arrêtées pendant son service militaire. Tout porte à croire que l'homme politique s'est construit après la guerre, dans l'atmosphère de crise aigüe propre aux grands effondrements de l'Histoire.

On lira à ce propos avec grand intérêt l'encadré intitulé Une illumination à l'hôpital dont voici un extrait : Une rechute ne faisant pas partie des séquelles d'une exposition gaz, bon nombre d'historiens ont voulu y voir une crise hystérique, suite d'une névrose. Le dossier médical de Hitler a disparu.

François Kersaudy poursuit cette thématique avec un article intitulé : Un antisémitisme né très tôt. Lui aussi se base sur les textes pour démythifier. Ainsi commence-t-il par citer les interminables élucubrations du chapitre II de Mein Kampf sur une haine des juifs qu'il remonterait à l'adolescence. Propos très vite battus en brèche : on s'aperçoit que les juifs ont souvent été secourables durant cette période, à commencer par le docteur Bloch, qui a traité avec dévouement la mère de Hitler atteinte d'un cancer. Plus loin : ce sont surtout des négociants juifs qui lui ont acheté ses tableaux à l'époque ; enfin, la plupart des acteurs de théâtre et des chanteurs d'opéra préférés de Hitler étaient juifs.

Et François Kersaudy de continuer : personne (à l'époque de la Grande Guerre) ne paraît avoir noté une manifestation d'animosité à l'égard des juifs. Par la suite, ajoute-t-il, il (Hitler) aurait été frappé par le fait que les révolutionnaires marxistes allemands étaient très majoritairement juifs. Résultat : en août 1919 Hitler passe un cap et entre dans une dénonciation féroce du capitalisme, du socialisme et du marxisme, dont les juifs seraient les suppôts et les inspirateurs.

J'avoue avoir été bluffé en lisant La société étouffée par la crise économique de Michèle Cointet. Et l'auteure de nous rappeler d'abord le contexte international dans lequel l'Angleterre et la France conditionnent une aide éventuelle à des garanties politiques. Elles exigent de l'Allemagne qu'elle renonce à son programme de réarmement naval et à son projet d'union douanière avec l'Autriche.

Michèle Cointet pose aussi le décor intérieur avant de montrer avec force détails de la vie quotidienne ce que signifiait la crise économique, terreau favorable sur lequel le nazisme va éclore : La République de Weimar, se voulant un « Etat à finalité sociale » (Sozialstaat), avait promis la sécurité aux travailleurs : l'article 163 de la constitution ne garantit-il pas à tout Allemand le droit au travail ou, à défaut, à une existence décente.

Seulement voilà : En cet été 1932, 30 % de la population active est sans emploi. L'assurance chômage, instaurée en 1927, est un édifice impressionnant mais il n'est prévu que pour moins d'un million de chômeurs. Et promet deux années d'indemnisation, à hauteur de 50 % du salaire, délai qui, se réduit en fait à quelques mois.

Sont versés ensuite des « secours d'urgence » qui ne représentent plus que 30 % du salaire. Enfin, le chômeur tombe dans l'assistance sociale, à la charge des municipalités, et dont le montant, toujours faible, dépend de leurs ressources.

En quelques phrases on comprend que c'est toute la société qui tombe de Charybde en Scylla : En septembre 1931, l'âge minimum pour bénéficier de l'assurance chômage est relevé de 16 à 21 ans ; un jeune vivant chez ses parents ne peut plus en bénéficier. Il lui faut donc prendre une boîte à lettres en ville, ou circuler toute la journée dans les rues pour ne rentrer qu'à la nuit tombée au domicile familial, en espérant qu'il n'y aura pas de vérifications.

Plus surprenante encore est cette remarque : Les communistes déclarent la grève des loyers et manifestent contre les expulsions ; les nazis lancent des mots d'ordre similaires. Mais ces derniers seront les plus habiles à rassembler les masses autour d'eux :

De petits établissements, incapables de supporter la baisse de leur chiffre d'affaires et les nouvelles taxes, se retrouvent en faillite. Faute de repreneurs, ils restent fermés jusqu'au jour où les nazis ont l'idée de les louer à bas prix. Ils les convertissent en locaux accueillant les chômeurs. On y trouve une attention, de la camaraderie, la lecture de Völkischer Beobachter, le journal du parti nazi. On y apprend aussi des slogans.

La Grande Guerre, la situation économique suffisent-elles à expliquer la percée politique d'Adolf Hitler ? Visiblement non, à lire Jean-Paul Cointet qui revient sur L'inexorable montée au pouvoir.

Mais à ne considérer que le seul impact social de la crise de 1929, on passe sous silence le séisme politique qu'il provoque à la suite de l'incapacité des forces parlementaires à trouver un compromis sur les remèdes à mettre en œuvre, et qui va entraîner la ruine du système politique.

Tous les piliers s'effondrent et les seuls, malheureusement, à pouvoir présenter une structure organisée sont les nazis qui, en plus, peuvent s’enorgueillir d'avoir les barons de l'industries avec eux : les milieux d'affaire apportent leur appui, à partir de 1930 surtout.

Enfin, une mention particulière à Bernard Brunetau qui montre en quoi le nazisme présente Les rites d'une nouvelle religion

« Aujourd'hui naît une foi nouvelle. Le mythe du sang, la croyance qu'en défendant le sang on défend l'être divin de l'homme. (…) le sang nordique constitue ce mystère qui remplace et dépasse les anciens sacrements » Dans son pesant ouvrage paru en 1930, Le Mythe du XXͨ siècle, l'idéologue Alfred Rosenberg fait clairement du nazisme une religion appelée à rivaliser avec le christianisme, voire à lui succéder.

(...)

L'idéologie nazie peut recevoir le qualificatif de religion politique, en fonction de quatre caractéristiques. Elle se présente d'abord comme une gnose, une interprétation globale du monde historique par le primat accordé à la lutte des races, conformément aux « vérités » distillées par l'anthropologie racialiste et le darwinisme social.

Elle définit le Mal qui tourmente l'humanité, le « Juif » éternel, au nom d'une littérature antisémite proliférante dans laquelle Hitler a puisé avant d'introduire une nouveauté : la responsabilité juive dans le bolchevisme et la décadence de la société européenne. Elle propose en troisième lieu un objectif de salut, une rédemption finale avec la promesse d'une « communauté du peuple » pure et régénérée par la science eugéniste, cadre d'émergence d'un « Homme nouveau » aryen. Elle tempère enfin les attentes eschatologiques des croyants en offrant dans l'immédiat la communion fraternelle d'un parti-église aux antipodes du « système » de Weimar, de ses enceintes partisanes et réglementaires stériles.

L'auteur montre combien Hitler a réussi à mobiliser autour de rituels mortuaires (les héros de la Grande Guerre comme ceux des rixes politiques), mobilise une liturgie bien réglée lors des Parteitage, « jours du parti » (le premier à Munich en janvier 1923, le deuxième à Weimar en juillet 1926).

Ces congrès, qui se déroulent à Nuremberg à parti de 1927, frappent par leur simulacre de culte chrétien : la « marche d'Adolf Hitler » (la randonnée de 1000 kilomètres à pied des Jeunesses hitlériennes en direction de la cité médiévale) s'assimile au pèlerinage ; le rassemblement des militants et des soldats SA est le prélude à une communion mystique ; l'hommage aux morts du putsch de 1923 met en scène un culte des martyrs ; le rituel du « drapeau de sang » (Blutfahne, maculé par le sang de l'un des seize martyrs) offre une relique à vénérer pour les nouveaux adhérents ; la litanie des chants et des appels entretient la tension émotionnelle ; le discours final de Hitler enfin a la valeur u prêche et du sermon qui conforte le militant dans les certitudes de sa foi dans le Volk, le peuple.

La promesse idéologique de communion totale organique et hiérarchique possède son cadre physique d'expression. Il ne reste plus à Albert Speer qu'à imaginer la « cathédrale de lumière » pour investir le Parteitag d'une religiosité encore plus fondamentale.

La conclusion est implacable :

Sous plusieurs aspects, le nazisme peut être analysé comme une sécularisation fruste du christianisme : idée d'une minorité qui connaît la vérité (ici de l'Histoire) et a le devoir de l'appliquer ; référence obsessionnelle à la « Providence » (qui a crée le Volk aryen) ; pensée dualiste manichéenne débouchant sur l'Apocalypse (« Armageddon » se traduisant ici par la lutte entre le Bien aryen et le Mal sémite) ; promesse de salut structurée par le mythe de la régénération de l'humanité ; culte de la personnalité rédemptrice, Messie d'un autre peuple élu...

De tout ce qui précède découle une question légitime : Ce scénario est-il encore possible aujourd'hui ? La question est posée à Rémi Kauffer, professeur à l'Institut d'études politiques et Jean-Paul Picaper, ancien professeur en sciences politiques à l'université de Berlin-Ouest et ex-correspondant du Figaro.

Ce dernier dit qu'en 1929-1930 chaque Etat dut affronter seul ses problèmes. D'où le heurt des antagonismes nationaux. D'où la montée de l'extrême-droite. Cette fois (avec la crise de l'euro), la réponse a été solidaire internationale au G8 et au G20.

Puissent-ils dire vrai.

En tout cas, nous voilà très bien informés. Puisse cet exemplaire d'Historia être le plus largement diffusé aux jeunes de 7 à 77 ans. Il n'y a pas d'âge pour les piqûres de rappel.