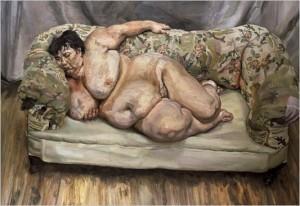

L’œuvre du peintre Lucian Freud, disparu hier à l’âge de 88 ans, divise la critique et fait toujours couler beaucoup d’encre. La couverture de presse consacrée à son exposition du Centre Pompidou, l’an dernier, en offre l’exemple. On a parlé à son sujet d’obscénité, de décadence et même d’académisme ! Ce qui dérange chez cet artiste majeur est sans doute moins une continuité dans le style de représentation qu’il avait adopté sans guère le faire évoluer depuis les années 1980 que les représentations elles-mêmes, en d’autres termes ses nus implacables, déliquescents, ces chairs adipeuses ou affaissées, ces carnations presque cadavériques.

L’œuvre du peintre Lucian Freud, disparu hier à l’âge de 88 ans, divise la critique et fait toujours couler beaucoup d’encre. La couverture de presse consacrée à son exposition du Centre Pompidou, l’an dernier, en offre l’exemple. On a parlé à son sujet d’obscénité, de décadence et même d’académisme ! Ce qui dérange chez cet artiste majeur est sans doute moins une continuité dans le style de représentation qu’il avait adopté sans guère le faire évoluer depuis les années 1980 que les représentations elles-mêmes, en d’autres termes ses nus implacables, déliquescents, ces chairs adipeuses ou affaissées, ces carnations presque cadavériques.

Bien sûr, les (auto) portraits de Lucien Freud n’appartiennent pas à l’univers aseptisé des top-models dont on efface, à grand renfort de logiciels, les moindres imperfections. Freud nous propose une image volontairement réaliste à travers une objectivisation de la nature à la limite de l’outrance qui le rend proche de Gustave Courbet. Cette filiation s’impose (d'autres filiations se trouvant chez Egon Schiele et Francis Bacon), flagrante, et si l’on voulait encore s’en convaincre, il suffirait de comparer la réception de la rétrospective susmentionnée avec celle que la presse réserva, lors du Salon de 1853, aux Baigneuses de Courbet. « Trivialité, choix exclusif de ce que la nature présente de plus repoussant, ton inqualifiable, amour du laid, monstrueux appâts, difformités physiologiques », tels étaient les mots les plus communément employés par les salonniers de l’époque pour décrire cette « Vénus hottentote » sortant du bain, bien éloignée de l’idéalisation qu’imposait l’académisme. Or, ce sont à peu près les mêmes termes dont se servent les détracteurs de Freud pour qualifier sa peinture, avec, en forme de résumé, une épithète définitive dans notre monde infecté par le néopuritanisme : « obscène ». Notion fort subjective et variable dans le temps comme dans l’espace s’il en est…

Car telle fut bien la démarche de l’artiste, renforcée à partir des années 1960 par sa manière de privilégier la peinture au dessin, le renoncement aux surfaces picturales fines et planes (ingresques), l’utilisation de brosses plus épaisses et, dix années plus tard, d’une palette moins étendue, d’un blanc à forte teneur en oxyde de plomb, d’un rendu volumétrique aux perspectives accrues, notamment par un travail d’atelier hors de la lumière naturelle.

Si Lucian Freud échappe à l’obscénité, ses œuvres n’en sont pas moins dérangeantes. Fort heureusement, car le rôle de l’artiste est précisément de déranger l’ordre établi. Elles sont d’autant plus perturbantes, d’ailleurs, qu’elles reposent sur une technique parfaitement maîtrisée et le classicisme rigoureux qu’à toujours représenté la peinture du nu d’après modèle vivant en atelier. Il y a là, avouons-le, de quoi agacer… « Je peins les gens pour ce qu’ils sont », avait-il dit. Vision pessimiste ou réaliste du monde ? Voir. Car le peintre ne voulait pas se limiter à la servile imitation. Voilà pourquoi il prenait soin d’ajouter : « Je veux que la peinture soit chair. »

Illustrations : Lucian Freud, Benefits Supervisor Sleeping, 1995 - Gustave Courbet, Les Baigneuses, 1853 (détail).