Certaines initiatives heureuses peuvent naître d’une incompréhension, d’une colère. Depuis plus de cinq ans, Bernard Hasquenoph est passé maître dans l’art d’appuyer là où ça fait mal dans les musées et lieux patrimoniaux français. Son souci ? Que ces institutions remplissent pleinement leur mission de préservation et d’éducation au profit du plus grand nombre. Une démarche courageuse matérialisée par Louvre pour tous, qui utilise avec efficacité les ressources des nouvelles technologies pour le bonheur des visiteurs et l’agacement des mandarins. Bernard Hasquenoph a eu la gentillesse de répondre à quelques questions pour les lecteurs de Passée des arts, ce dont je le remercie.

Quatre heures au Salon dans la Grande galerie du Louvre, 1847.

Huile sur toile, 57 x 67 cm, Paris, Musée du Louvre.

Jean-Christophe Pucek : Bernard Hasquenoph, vous avez créé Louvre pour tous à la fin de l’année 2004. Pourriez-vous nous expliquer brièvement les raisons qui vous ont amené à prendre cette initiative ? Quel est votre rapport personnel aux musées et, plus largement, à la culture ?

Bernard Hasquenoph : Initialement, j'ai voulu protester contre la suppression par le Louvre de la gratuité pour les artistes. Outre le fait que cela me concernait personnellement en tant que graphiste, venant du plus grand musée d'art au monde, je trouvais la mesure absurde, encore plus quand j'appris qu'historiquement le Louvre avait été créé en priorité pour les artistes, puis ouvert à tous sur le principe de gratuité. Puis, j'ai découvert que l'établissement public avait supprimé d'autres gratuités catégorielles, à l'origine instaurées comme des outils de démocratisation culturelle, quand, dans le même temps, les salariés d'entreprises mécènes entraient, eux, sans payer. J'ai voulu donner à ma voix une dimension collective, d'où le lancement de Louvre pour tous sur Internet avec une pétition vite devenue internationale, ce qui m'a surpris. Avec d'autres organisations, nous avons manifesté et obtenu le rétablissement de la gratuité au moins pour les artistes. Cet épisode m'a ouvert les yeux sur la manière dont sont gérées maintenant ces grandes institutions publiques, par certains aspects de plus en plus comme des commerces, ce qui crée inévitablement des conflits avec leurs missions de préservation et d'éducation. J'ai continué par la suite à m'intéresser à l'arrière-cuisine des musées, pas seulement du Louvre : leur fonctionnement, leurs ressources, les questions de tarifications, etc. En fait, tout ce que le visiteur ne voit pas et que la presse, en général, ne montre pas, donnant une image assez désincarnée de ces temples de la culture.

J.-C. P. : Chiffres record pour l’édition 2010 des Journées européennes du Patrimoine, immense succès annoncé pour l’exposition Monet du Grand Palais d’une part, musées devant se battre pour subsister, place infime réservée à la culture dans les médias de l’autre, comment ressentez-vous cette dichotomie ? Quelle est, selon vous, la situation actuelle des musées et lieux patrimoniaux en France ?

B.H. : Il y a une pression de plus en plus forte sur les sites patrimoniaux et les musées publics pour les pousser à subvenir à leurs besoins. Solidarité et mutualisation des moyens disparaissent pour laisser place à une mise en concurrence désastreuse, on remplace le devoir de s'ouvrir au plus grand nombre par l'obligation de faire du chiffre, accroître la fréquentation devient une obsession, uniquement pour augmenter les recettes de droits d'entrée : c'est une logique d'Audimat qui prédomine. Et, au final, ce sont les gros paquebots qui en profitent, captant toute l'attention, l'essentiel du mécénat, et engrangeant des recettes substantielles, au détriment des « petits » musées qui restent dans l'ombre et n'ont plus que leurs collections pour pleurer. Les médias ne parlent des musées que sur un mode événementiel et promotionnel, sans trop de critiques, peut-être parce qu'ils en sont souvent partenaires. La télévision a certainement un rôle à jouer, on le voit avec, par exemple, l'émission populaire Secrets d'Histoire, sur France 2, qui permet de découvrir, en marge de lieux très connus, d'autres qui le sont moins.

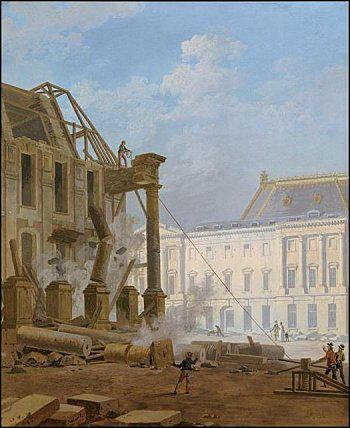

J.-C. P. : Outre le Louvre, un de vos chevaux de bataille majeurs est le Château de Versailles. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la gestion de ce lieu emblématique ?

B.H. : C'est le symbole de pas mal de dérives. D'un monument historique porteur d'une grande partie de la mémoire de

notre pays, il n'est pas loin de ressembler à un parc à thème avec un Louis XIV roi de la fête et une Marie-Antoinette reine du glamour. Le site est certainement mieux entretenu que

jamais, mais à force de le restaurer comme on le fait, il va bientôt ressembler à ces villages de charme du Sud qui donnent plus l'impression de se promener dans des maquettes grandeur nature

que dans des lieux chargés d'histoire. À Versailles, on continue d'appliquer la théorie de Viollet-le-Duc comme si la Charte de Venise n'avait jamais existé.

J.-C. P. : Le travail documenté que vous menez sur ce type de dossier ainsi que les positions que vous prenez vous valent-elles quelques inimitiés ? Parvenez-vous, malgré tout, à conduire vos actions sans rencontrer trop d’embûches ?

B.H. : Je me fais surtout des amis, de plus en plus, parmi les visiteurs, les employés jusqu'à de hauts responsables, aussi bien dans les musées qu'au ministère. Mais c'est un monde tellement fermé que presque personne ne s'exprime publiquement. Je ne cherche pas spécialement à me faire des ennemis mais, apparemment, j'en agace plus d'un. Difficile de critiquer un système sans s'en prendre à ses acteurs, mais je n'en ai après personne en particulier. J'ai, bien sûr, des convictions mais j'essaie de faire un travail de recherche le plus honnêtement possible, sans tronquer les documents que j'utilise. Je n'invente rien et je me rends le plus souvent sur le terrain, j'observe et je constate. Et on me facilite de plus en plus le travail en m'envoyant des infos, au point que je n'arrive même pas à tout traiter. Je suis désolé si souvent le résultat de mes enquêtes ne correspond pas à la communication officielle des établissements ou à ce qu'on peut lire dans la presse... C'est sûr qu'il serait plus facile pour moi de faire un blog complaisant, de rester à la surface des choses, et d'être invité partout. Chacun son truc.

J.-C. P. : Louvre pour tous, en plus de son site, est présent sur des réseaux sociaux tels Facebook ou Twitter. Ces moyens de diffusion de l’information vous semblent-ils efficaces ? Avez-vous une idée du public que vous parvenez à toucher ?

B.H. : Un site Internet est par essence statique et ne fait que recevoir des visites. Les réseaux sociaux permettent de nouer un dialogue avec tout un tas de gens beaucoup plus facilement, d'y faire des belles rencontres comme avec vous, d'être réactif par rapport à l'actualité, de créer une communauté d'esprit où l'on partage les mêmes centres d'intérêt, un peu les mêmes valeurs et surtout de briser les barrières géographiques, Paris/Province, France/International, etc. « Mon public » oscille entre le grand public qui recherche des informations sur tel ou tel musée et un public plus spécialisé, amateurs passionnés et professionnels, qui a une idée de la culture, je pense, plutôt ouverte.

J.-C. P. : Enfin, quels sont vos projets pour les mois à venir ?

B.H. : Je suis en train de refaire mon site graphiquement, je me suis constitué en auto-entreprise comme éditeur de presse pour essayer de me donner les moyens économiques de me développer, j'y passe tellement de temps. Les annonceurs de pub sont donc les bienvenus. Sinon, les projets ne manquent pas : des livres en chantier, une association sur le modèle de la Ligue des Usagers Culturels (LUC) en Belgique à laquelle participe Bernard Hennebert de Consoloisirs.be, lequel m'a gentiment demandé d'écrire la préface de son prochain livre sur les publics des musées, qui doit sortir bientôt.

Propos recueillis par Jean-Christophe Pucek en octobre 2010.

Le site de Louvre pour tous est accessible en suivant ce lien. La page d’accueil du site permet également de suivre son actualité sur Facebook et Twitter.

Accompagnement musical :

Jean-Baptiste Davaux (1742-1822), Symphonie concertante en sol majeur pour deux violons principaux, mêlée d’Airs

patriotiques (publiée en 1794) :

[III] Allegro moderato

Werner Ehrhardt & Andrea Keller, violons

Concerto Köln

Illustrations complémentaires :

Pierre Drahonet (après 1766- après 1817), Démolition du pavillon du bout de l’aile vieille sur les cours d’honneur du château de Versailles, 1814. Gouache sur papier, 46 x 38 cm, Versailles, Château.

Photographie de Bernard Hasquenoph © Bernard Hasquenoph.