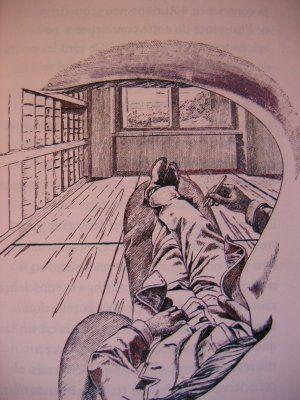

On sait que Douglas Harding s'est éveillé en voyant un dessin du philosophe Ernst Mach.

Mais quelle conclusions Mach a-t-il tiré lui-même de sa découverte?

Voici un extrait d'un très bon article de Sabine Plaud sur Mach et Wittgenstein

"Le paradoxe de la subjectivité chez Ernst Mach : de l’idéalisme à l’élimination du sujet

Idéalisme et phénoménisme : la primauté du Moi

Ernst Mach (1838-1916) n’était pas philosophe mais physicien. Bien plus, il rejetait même ouvertement le titre de philosophe en affirmant qu’« il n’y a pas de philosophie machienne »2. Pourtant, il y a sans aucun doute une contribution de Mach à la question philosophique de la subjectivité : cette contribution est une conséquence de la conception générale de la réalité qu’il présente dans les « Remarques préliminaires anti-métaphysiques » de son ouvrage de 1886 intitulé L’Analyse des sensations. Mach y développe en effet une ontologie selon laquelle la réalité consiste en « éléments » ou en « sensations ». Ces dernières sont à leur tour rassemblées en complexes, et ce sont ces complexes que nous avons coutume de considérer comme des « choses » ou des « objets ». Ces « choses » ou « objets » n’ont pourtant pas d’unité propre : leur unité apparente ne leur est conférée que par un acte de synthèse accompli par un sujet de la perception qui découpe le réel en fonction de ses besoins. En d’autres termes :

La chose, le corps, la matière, ne sont […] rien en dehors de la connexion

des éléments, des couleurs, des sons […]3

Cette ontologie machienne ne se présente pas nécessairement d’emblée comme une forme d’idéalisme. En effet, ces éléments machiens sont en apparence de trois types dont un seulement se rapporte à la conscience. On distingue ainsi entre les A, B, C, qui concernent la réalité physique en général (c’est-à-dire « les complexes de couleurs, de sons, etc. que nous appelons habituellement des corps »4) ; les K, L, M, qui se rapportent au « complexe qui se nomme notre corps » et « que certaines particularités ont rendu remarquable »5. Enfin, on trouve les a, b, g, qui constituent la conscience proprement dite. Pourtant, l’aspect idéaliste de la pensée de Mach apparaît à ceci que, dans chacun de ces trois cas, les léments sont en même temps des sensations. C’est pourquoi les constituants ultimes de la réalité ne sont rien d’autre que les données premières de la perception, de sorte que l’ontologie de Mach peut être considérée comme une forme de phénoménisme selon lequel « le monde n’est constitué que de nos sensations »6.

Un tel phénoménisme semble bien appuyer une lecture subjectiviste ou solipsiste de la pensée machienne. Si, en effet, la réalité n’est rien de plus qu’un phénomène, alors il n’y a rien de tel qu’un monde objectif ou indépendant du sujet. On peut rappeler, par exemple, cette célèbre critique adressée par Lénine à Mach dans son ouvrage intitulé Matérialisme et empiriocriticisme, critique par laquelle il reproche à Mach d’avoir dissimulé une régression vers une métaphysique idéaliste sous le masque d’un programme positiviste et matérialiste :

Aucun subterfuge, aucun sophisme […] ne voileront ce fait indiscutable et bien clair que la doctrine d’Ernst Mach, suivant laquelle les choses sont des complexes de sensations, n’est qu’idéalisme subjectif, que rabâchage de la théorie de Berkeley. Si, d’après Mach, les corps sont des « complexes de sensations » ou, comme disait Berkeley, des « combinaisons de sensations », il s’ensuit nécessairement que le monde entier n’est que représentation7.

Bien entendu, la justesse d’un tel reproche peut être contestée puisque Mach refusait d’être considéré comme un idéaliste au sens berkeleyen, de même qu’il rejetait vigoureusement un solipsisme qu’il allait jusqu’à qualifier de « monstruosité »8. Cependant, ces lectures solipsistes de la pensée machienne ont le mérite de mettre en lumière la façon dont Mach assigne effectivement au sujet une incontestable primauté. Nous allons à présent examiner la façon dont cette approche subjectiviste se heurte à un autre aspect de la pensée de Mach qui nous met quant à lui face à une élimination radicale de la subjectivité.

L’élimination de la subjectivité

De même que l’ontologie machienne implique une déconstruction des « objets », de même elle implique une déconstruction des « sujets ». Il y a en effet trois raisons principales qui conduisent l’ontologie de Mach à une critique sceptique de la notion de sujet. La première de ces raisons est que si la réalité consiste essentiellement en éléments, alors tous ces éléments partagent une seule et même nature : en conséquence, il n’y a pas de différence essentielle entre le Moi et le reste du monde. Certes, il y a bien une différence relative entre les trois catégories de sensations, mais cette différence est au mieux une différence fonctionnelle et nullement une différence essentielle. En d’autres termes, un seul et même complexe d’éléments peut être alternativement considéré comme physique ou psychique. C’est pourquoi, selon Mach :

Sur cette voie, nous ne rencontrons pas de fossé entre corps et sensations, entre intérieur et extérieur, entre monde matériel et monde physique (…). Tous les éléments, ABC, KLM, s’agrègent en une seule masse cohérente 9.

Une telle conception est ce qui est communément désigné par l’expression de « monisme neutre ». Selon le monisme neutre, la réalité n’est, en elle-même, ni physique ni psychique mais peut se voir attribuer successivement ces deux déterminations. Le Moi lui-même n’est donc pas séparé du reste de la réalité physique, mais y est au contraire intégré. On peut mentionner, par exemple, cette soudaine prise de conscience par Mach de l’unité de son Moi avec le reste de la nature :

Par un beau jour d’été en plein air, le monde m’est soudain apparu comme formant, avec mon propre Moi, une seule masse complexe de sensations, à la seule différence que cette complexité était plus grande dans le Moi 10.

Et puisque le Moi n’est qu’une partie de la nature, alors la psychologie, en tant qu’étude du Moi, devient à son tour une simple science empirique sur le même plan que la physique ou que la biologie. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle l’ontologie machienne est vouée à ruiner le concept de sujet. Dans la mesure où il n’y a, en général, pas de « choses », alors il n’y a, en particulier, pas de « choses pensantes ». Les conclusions que Mach tirait à propos des objets se voient ainsi appliquées aux sujets, et l’identité du moi s’avère être à son tour une identité purement fictive et fonctionnelle : « un moi isolé n’existe pas plus qu’une chose isolée. Tous deux sont des fictions provisoires du même type »11.

C’est là précisément ce qui nous conduit à la troisième raison de cette élimination machienne de la subjectivité. Puisque le Moi n’a pas d’unité déterminée, alors il devient impossible de tracer une frontière nette entre le sujet et ce qui n’est pas lui. Si le sujet n’est rien d’autre qu’un ensemble de représentations, et si le monde lui-même consiste en représentations, alors le sujet se confond avec le monde en général et ne possède pas d’identité propre : « le Moi peut être élargi au point d’inclure le monde entier »12. Bien entendu, cette réévaluation par Mach de l’unité du sujet implique une réfutation de la notion d’identité personnelle. La conscience fait ainsi l’objet de constantes interruptions (sommeil, amnésie…), de divisions (rêves, dédoublements de personnalité…), etc. Le prétendu « Moi » est donc soumis à un perpétuel changement sans qu’il y ait un quelconque substrat qui compense ce changement par sa stabilité : le Moi n’est jamais identique à lui-même. C’est pourquoi Mach fait sien ce célèbre aphorisme de Lichtenberg dirigé contre le cogito cartésien : « on devrait dire : ça pense », comme on dit, à propos de l’éclair : ça luit (es blitzet) »13. Cette idée sera transposée par le physicien dans une formulation qui deviendra presque un slogan, une devise emblématique de la Modernité viennoise : « le Moi ne peut être sauvé », « das Ich ist unrettbar »14.

2. Mach, Erkenntnis und Irrtum, Skizzen zu eine Psychologie der Forschung‚ Leipzig, 1905.

Tr. M. Dufour, La Connaissance et l’erreur, Paris, préface à la 1ère édition, note 1, p. XXIII.

3. Mach, Die Analyse der Empfindungen, Iena, G. Fischer, 1886, tr. F. Eggens et J.-M.

Monnoyer : L’Analyse des sensations (AS), Nîmes, J. Chambon, 1996, p. 11.

4. AS, p. 13.

5. Ibid.

6. Ibid., p. 16.

7. Lénine, Matérialisme et empiriocriticisme, Pékin, Éditions en langues étrangères, 1974,

p. 37.

8. Ibid., p. 28.

9. AS, p. 20.

10. Ibid., p. 17.

11. La connaissance et l’erreur, p. 15.

12. AS, p. 17.

13. AS, p. 30.

14. AS, p. 27.