Une lumière de son temps

La vie et l'œuvre de Gerbert d'Aurillac, devenu pape sous le nom de Silvestre II, nous sont connues grâce aux 220 lettres qu'il a écrites avant son pontificat, aux diplômes promulgués à Rome, aux traités philosophiques et scientifiques et à quelques pages de l'" Histoire de France " écrites par son disciple Richer, moine de Saint-Rémi de Reims, avant 998.

Né en Aquitaine vers 945/950, Gerbert fut envoyé par ses parents, qui n'étaient certainement pas des aristocrates, à l'abbaye de Saint-Géraud d'Aurillac. Il y passa son enfance, jusqu'au moment où Borrell, comte de Barcelone, l'emmena en Catalogne et le confia au maître de l'école de Vich. Cette école, ainsi que celle de Ripoll, était réputée pour son enseignement dans le quadrivium : l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Là, au contact avec la science arabe, Gerbert fut si bien formé qu'il devint l'un des plus grands savants de l'Occident.

Après trois ans d'études, il accompagna le comte Borrell à Rome en 970, étonna le pape Jean XIII et l'empereur Otton 1er par sa science. Pour parfaire ses connaissances en logique, il décida d'aller à Reims en 972. L'archevêque Adalbéron lui confia alors la direction de l'école.

Grâce à ses connaissances et à des innovations pédagogiques, Gerbert connut un grand succès et les étudiants affluèrent. Il leur expliquait les auteurs classiques de l'Antiquité, les initiait à la rhétorique et à la logique, mettait à leur disposition un abaque pour l'arithmétique, des sphères pour l'astronomie, un monocorde pour la musique. L'écolâtre de Magdebourg, Otric, l'ayant défié dans le domaine philosophique, Gerbert lui répondit à Ravenne en Janvier 981 devant l'empereur Otton II et triompha dans ce " défi ".

Pour le récompenser, l'empereur lui confia le gouvernement de l'abbaye de Bobbio, en Italie du Nord. Gerbert y trouva la plus riche bibliothèque de l'Occident et en fut très heureux, comme en témoignent les premières lettres de sa correspondance commencée en 983. Mais d'autres lettres montrent ses difficultés à gérer cette abbaye menacée par les aristocrates laïques. Ne pouvant lutter contre eux, Gerbert profite de la mort d'Otton II en décembre 983 pour quitter l'abbaye et retourner à Reims. Il garde le titre d'abbé et reste en relations avec les moines.

A Reims, il reprend son enseignement mais s'occupe également de politique. En effet, son archevêque Adalbéron soutient le duc Hugues Capet adversaire du roi carolingien Lothaire. Il soutient également le jeune roi Otton III, âgé de trois ans et menacé par son cousin le duc de Bavière. La correspondance de Gerbert nous permet de suivre les méandres de cette politique et le double jeu de l'archevêque et de son conseiller. Après la mort de Lothaire en 986, puis celle de son fils Louis V, l'année suivante, Adalbéron et Gerbert firent tout pour écarter le prétendant Charles de Lorraine et pour faire élire Hugues Capet comme roi de France ( juin 987 ).

Tout en restant au service d'Adalbéron, Gerbert écrit quelques lettres au nom du nouveau roi. Adalbéron étant mort en janvier 989, Gerbert espère recevoir du roi l'archevêché de Reims. Mais Hugues Capet, engagé dans une guerre contre le prétendant carolingien, tente de désarmer ses adversaires en nommant archevêque de Reims, le neveu de Charles de Lorraine. Gerbert, après avoir hésité un moment, se rallia à Hugues Capet et redevint le secrétaire du roi. Ce dernier ayant triomphé des Carolingiens, décide de faire juger l'archevêque félon. Il en avise le pape qui ne répond pas et convoque alors un concile national à l'abbaye de Sainte-Basle de Verzy, près de Reims. Gerbert y joua un grand rôle dans la préparation en fournissant aux treize évêques qui représentaient les quatre provinces ecclésiastiques, des documents nécessaires à l'accusation. Après la condamnation d'Arnoul de Reims, le roi décida de le remplacer par Gerbert. Le nouvel élu dut alors faire une profession de foi car, semble-t-il, certains se méfiaient de l'orthodoxie de ce " philosophe ".

Gerbert fut un archevêque actif comme en témoignent quelques lettres conservées. Il s'occupe de régler les conflits entre clercs et laïcs, de donner des consultations d'ordre canonique, il rappelle à l'ordre les évêques indociles.

Mais la plus grande partie de son activité est absorbée dans son conflit avec la papauté. En effet le pape Jean XV le considère comme un " intrus " et envoie le légat Léon pour enquêter sur son compte. Le roi Hugues et son fils Robert soutiennent Gerbert ( synode de Chelles ). L'archevêque se défend au synode de Mouzon ( juin 995 ) puis à celui de Reims ( juillet 995 ).

Entre-temps il publie les actes du concile de Sainte-Basle et défend ses thèses dans une lettre-traité envoyée à Wilderod, évêque de Strasbourg. L'argumentation de Gerbert s'appuie sur celle de son prédécesseur Hincmar au IXe siècle. Tout en reconnaissant la primauté du pape, il dit que ce dernier n'a pas à intervenir directement dans les affaires de sa province, les conciles africains et le concile de Nicée ayant défini la règle des conciles provinciaux. Le pape ne peut aller contre la tradition : " Les évêques de Gaule, écrit-il à Wilderod, ont eu le droit de suivre l'évangile, les apôtres, les prophètes, les sacrés conciles, les décrets qui ne sont pas en désaccord avec les quatre conciles, qui ont été toujours reçus et le seront toujours ".

Pour en finir, Gerbert se rend à Rome mais le nouveau pape Grégoire V maintient les positions de son prédécesseur. De plus, Hugues Capet meurt en octobre 996 et son successeur Robert le Pieux abandonne Gerbert pour tenter d'obtenir la reconnaissance par Rome de son mariage avec sa cousine. Les évêques ayant siégé au concile de Sainte-Basle sont alors menacés d'excommunication. Gerbert, pour éviter tout schisme dans l'église, préfère quitter Reims et se retire auprès du jeune empereur Otton III dont il avait fait connaissance à Rome et qui lui demande de devenir son précepteur ( automne 997 ).

L'ancien archevêque Arnoul ayant été rétabli à Reims par le roi Robert, Otton III décide de donner à Gerbert l'archevêché de Ravenne ( avril 998 ). Gerbert réunit un synode qui condamne la simonie, veille au bon recrutement sacerdotal. Le 2 septembre 998, il anime un synode à Pavie présidé par Otton III dont le but principal est de faire restituer les biens pris aux églises.

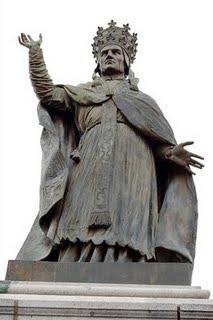

En mars 999, après la mort du pape Grégoire V, Gerbert est invité par l'empereur à ceindre la tiare. Il abandonne Ravenne et Bobbio et le 9 avril il est sacré sous le nom de Silvestre II.

Gerbert se souvient que Silvestre Ier fut le pape qui baptisa le premier empereur chrétien. Il va jouer un rôle important auprès d'Otton qui se voit un " nouveau Constantin " et qui veut " rénover " l'empire en dirigeant de Rome et de la chrétienté. Le pape règle d'abord les questions pendantes. Il se donne l'élégance de pardonner à Arnoul de Reims et de le rétablir officiellement.

Grâce à la quarantaine de bulles conservées, nous voyons que le pape intervient partout en Occident, soit pour délivrer des diplômes d'exemption aux abbayes, soit pour défendre les évêques contre les laïcs ou pour arbitrer des conflits entre moines et clercs. Une partie de ces actes sont destinés à ses amis catalans.

En collaboration avec l'empereur, Silvestre II crée deux nouvelles églises : celle de Pologne et celle de Hongrie. En l'an 1000, lors d'un pèlerinage à Gniezno sur la tombe de saint Adalbert, Otton III décide d'établir une église polonaise dont Gniezno est la métropole avec trois évéchés suffragants ( Cracovie, Wroclaw et Kolobrzeg ). En 1001, le prince Etienne de Hongrie reçoit la couronne royale envoyée par le pape, deux métropoles sont crées ( Estergon et Kaloca ) de même que plusieurs évêchés. Ainsi les frontières de l'église romaine sont repoussées jusqu'à la Vistule et jusqu'au Danube moyen.

Les Romains s'étant soulevés contre l'empereur " saxon ", Silvestre Il et Otton III s'installent à Ravenne d'où ils pensent pouvoir reconquérir Rome. Mais Otton III meurt le 22 janvier 1002 à l'âge de 22 ans. Gerbert revient alors à Rome et continue à travailler, comme le prouvent les bulles sorties de la chancellerie. Le grand âge l'a atteint et il a plus de soixante ans. Il meurt en mai 1004. Il est enterré à Saint-Jean-de-Latran et le pape Serge IV rédigea en vers une épitaphe que l'on peut encore lire, gravée contre un pilier de la basilique. Il y rappelle la brillante carrière de l'humaniste et archevêque de Reims et de Ravenne devenu pape.

Gerbert fut aussi un savant qui, sans être de naissance aristocratique, sut acquérir sa noblesse par son intelligence, son savoir et son talent de professeur. Il aurait voulu appliquer les idées philosophiques à la politique. Il écrivit pour son disciple Otton un traité " sur le raisonnable et l'usage de la raison ". Il fit don de son importante bibliothèque à Otton III dont une partie fut transportée par Henri II à Bamberg où elle se trouve encore.

Gerbert fut d'autre part un homme d'Eglise qui toute sa vie a défendu les libertés de l'église et des églises. A Reims, il présente l'église comme une communion d'Eglises locales et s'oppose à la toute-puissance du pape. A Rome, il favorise la naissance d'églises nationales.

A la fin du XIe et au XIIe siècles, la légende s'empare de cet homme si savant que l'on présente comme un magicien. Puis Gerbert est oublié. Il est redécouvert au XVIe siècle par les protestants et les gallicans qui le saluèrent comme l'un de leurs précurseurs. Au XIXe siècle, on célébra davantage " le premier pape français " que l'archevêque de Reims dont on voulait oublier la politique anti romaine.

Ami des rois et des empereurs, fidèle à la famille ottonienne, Gerbert ne fut ni un héros ni un saint. Intelligent, ambitieux, actif, il sut exploiter ses dons et toutes les circonstances d'une riche carrière pour s'imposer aux hommes de son temps. Admiré par les uns, redouté et détesté par d'autres, il ne pouvait laisser personne indifférent. Mille ans après, il continue d'étonner ceux qui s'intéressent à lui.

D'après un texte de Pierre RICHE - art. " SILVESTRE II, pape " du Dictionnaire du Catholicisme, Paris, Letouzey et Ané, t. XIV, fasc. 64, col. 68-72.